*本を紹介します。大変興味深い指摘です。米国を本当に支配しているブルーブラッドと言われる人たちは、オバマという男を使ってこの金融恐慌の後始末をやらせようとしております。どういう結末が待っているのか我々も注視していく必要があります。

以下は中田安彦氏の解説。 正 樹

「オバマ:危険な正体」(成甲書房・刊)

ウェブスター・タープレイ著

この本の著者は、ウェブスター・タープレイというアメリカの左翼知識人。

この本は、大きくは二部構成になっており、一つはオバマの非公式の外交顧問である、ブレジンスキー(ジミー・カーター政権の国家安全保障担当補佐官)を中心にしたオバマ政権の外交・経済アドバイザー人脈の解説だが、もう一つはオバマという政治家、現象の性格について詳しく分析を行っている。

タープレイの主張を一言でまとめると、「いよいよアメリカにもファシズムの時代が到来した」というものである。しかも、タープレイのいう現代アメリカのファシズムとは、「ポスト・モダン・ファシズム」であるという。ただ、オバマは最初のポスト・モダン大統領となるだろうという発言は、アメリカのニュースキャスター、トム・ブロコーもインタビュー番組でしていた。(もっとも、この場合、「ベビー・ブーマー後(ポスト・ブーマー)」という世代の違いを示す程度の意味らしい。)

まだ上院に当選すらしていないオバマが有名になるきっかけを作った、2004年の民主党・党大会での「基調演説」を聞いてみると、「アメリカには、民主党支持のアメリカ(ブルー・アメリカ)も、共和党支持のアメリカ(レッド・アメリカ)もない、あるのはアメリカ合衆国(ユナイテッド・ステーツ・オブ・アメリカ)だけだ。」という有名な演説が与えた高揚感はただならぬものがあった。あの演説を行うことで、オバマは一介の上院議員候補から、次期大統領候補にステップアップしたと言われる。 しかし、同じ内容の主張は、ノース・カロライナ州選出の上院議員だった、ジョン・エドワーズも行っていた。しかし、オバマが演説すると、一気に聴衆を巻き込むのだ。このような演説を行うアメリカの政治家は、ジョン・F・ケネディ以来だろう。

しかし、同時に、この演説CDを聞きながら、特にオバマが大統領選挙の後、勝利を収めて、その夜にシカゴで行った「勝利演説」を聴きながら、「あれ、この感覚は、つい数年前に日本人は味わったのではないか」と思ったのである。それは、言うまでもなく、小泉純一郎首相が、田中真紀子と一緒に街頭に立って演説したときに、多くの日本人に与えた「根拠のない楽観」である。小泉首相は言った。「構造改革をすれば日本は良くなる。郵政民営化を断固やり抜く必要がある」。小泉首相は、参議院で郵政民営化法案が否決されると、一気に解散総選挙に打って出た。小泉首相が行くところ、黒山の人だかりが出来、総選挙では自民党は公明党とあわせた与党で三分の二を確保したのである。

しかし、小泉構造改革は、ほとんどがアメリカの要望した日本改造計画に基づいていた。今、小泉改革が行った日本の新自由主義的な「構造破壊」のツケが、格差社会の深刻化という形で日本を襲ってきているところだ。

同様に、オバマを「旗印」にして行われた今回のアメリカ大統領選挙、それから議会選挙では、民主党はもう少しのところで、上院で議事妨害を禁止することが出来る60議席を獲得する勢いだった。(民主党58議席、共和党41議席) 実は、オバマは自分を支持してくれる民主党議員に対して、自分の献金とは別枠で設立した「政治行動委員会」(PAC、ポリティカル・アクション・コミッティー)を通じて集めた献金を配分して、支援の見返りにしていた。

そして、今回の選挙で、この「上院で民主党60議席獲得」という事態が生じれば、それは、小泉郵政選挙で今の日本の自民党と公明党で3分の2の議席数を確保したのと同じである。つまり、与党が意思一致すればすべての法案は審議無しで通過することを意味する。

確かに、オバマの勝利演説は感動的なシーンであった。テレビ画面でその瞬間を生で見ていたが、誰もが泣いていた。シカゴを拠点に活動している、黒人公民権活動家のジェシー・ジャクソン師も、目に涙を浮かべていた。翌日の記者会見では、ブッシュ政権の国務長官のコンドリーザ・ライスも、感激のあまり声を震わせていた。

そして、オバマの、「この選挙で、この決定的な瞬間に、アメリカにチェンジ(変革)の時が訪れたのです。」という演説にはたしかに、思わず身震いするものがあった。

そして、この演説が終わった後、アメリカは、オバマの当選を祝って、祝杯を挙げる人びとの熱狂で、収拾のつかない、半ば暴動に近い状態だった。人びとはトラックの荷台に乗って、町中を叫んでまわったり、電信柱によじ登って、騒いでいた。そういう写真は日本ではあまり報道されなかったが、インターネットでは多数掲載されていた。(ニューヨークのある勝利を祝う集会では、若い男女が全裸になって騒ぎ周った動画もあった)

しかし、オバマを支えているのは、そういった「チェンジ」を期待した人たちだけではなかった。ウォール街の巨大金融機関は、特にあのゴールドマン・サックスを中心に、多額の献金をオバマに行っていた。「バンドラー」(献金とりまとめ係)といわれる有力な民主党支持者たちからの献金もかなりかき集めていた。今回の選挙ほど、金がかかった大統領選挙はかつてなかったと言われる。あとで調査された結果分かったことだが、オバマの資金集めに一般の有権者が貢献した割合はそれほどでもなかったのだ。

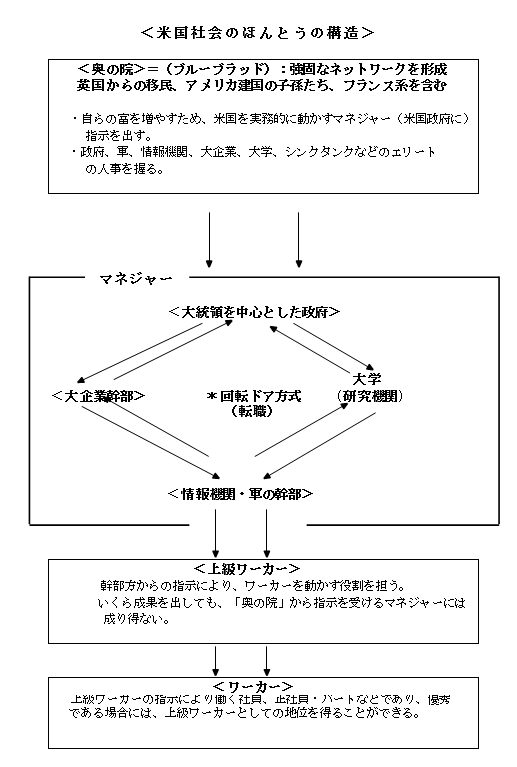

そして、前から分析されてきたように、オバマというのは、アメリカのエスタブリッシュメント(つまり、デイヴィッド・ロックフェラー)が、前々から大統領になるべく準備をしてきた存在だった。

それは、オバマが、ヘンリー・ポールソン財務長官主導の「ウォール街救済法案」に選挙期間中も反対を一切しなかったことからも分かる。そして、当選後は閣僚選びの段階になって、ヒラリー・クリントンを国務長官に、現在の金融危機の処理の責任者でもあったティモシー・ガイトナー(ニューヨーク連銀総裁)を次期財務長官に据え、クリントン陣営の側近を多数、閣僚入り、政権移行チーム入りさせざるを得なかったという点からも、有力財界人の意向に逆らえなかったことが分かる。政治というのはそのようなものだろうと私は冷笑的に観ている。むろん、これはオバマだけが例外ではない。ただし、彼が与えた「チェンジ」という合い言葉は、うつろいがちな大衆を動員するための一つのテクニックだったのではないか。

この私の疑問を深く掘り下げてくれたのが、今回紹介する、ウェブスター・タープレイの著書『オバマ:危険な正体』なのである。タープレイは、ここで、オバマを「ファシズム」という大衆運動を行った、イタリアの政治家、ベニト・ムッソリーニになぞらえている。

ウェブスター・タープレイは、本書の他の場所で、ロックフェラーの三極委員会がオバマの選挙運動に与えたであろう影響について述べている。これについては、興味深い話題であるが、今回は触れない。

私が、タープレイの本を皆さんに紹介したかったのは、そのようなありきたりな「陰謀理論的な分析」ではなく、「オバマ・ファシズム」(タープレイの用語)という可能性について指摘したかったからである。しかも、おそらくはこの本を全く読んでいないであろう、日本人の評論家の元外交官の佐藤優氏が、同様の指摘、すなわち、オバマ政権がファシズムに傾斜する可能性を行っている。(『諸君!2009年1月号』)したがって、ここで、ファシズムという運動とは何か、なぜそれがオバマにあてはまるといえるのか、ということについて、検討しておく価値が十分にあると考えたのである。

<タープレイとはどんな評論家か?>

タープレイの著書について触れる前に、著者の略歴について触れておきたい。ウィキペディアによると、1946年生まれのタープレイはプリンストン大学を卒業後、イタリア語が得意だったことから、フルブライト奨学生として、イタリアのトリノ大学に留学している。1980年代にはヨーロッパでジャーナリストとして活動していたようで、その時に、イタリア議会が設置した委員会から委託された、当時のアルド・モロ首相が暗殺されたことに関する報告書の作成に関わっていた。一般的にはこの暗殺事件は、左翼組織の「赤い旅団」の実行と言うことになっているが、タープレイは、「この暗殺事件は、イタリア政府の一部のメンバーがイタリアのフリーメーソン組織P2ロッジと連携して行ったものであるが、わざと『赤い旅団』のせいにするように仕組まれた」と結論づけたという。

このような謀略のことを「フォールス・フラッグ・アタック」(false flag attack)というが、911事件の真相がそれだ。要するに、政府の「内部犯行」を外部の他の悪者の責任として糾弾するということである。そして、彼は、アメリカの911事件についても、「内部犯行説」を支持している。

そして、タープレイは、アメリカのいわゆる「陰謀論」(「陰謀仮説」「共謀理論」)を唱える研究者の中で、リンドン・ラルーシュ・ジュニアの系統に属する。リンドン・ラルーシュとは、『EIR』という雑誌とネットマガジンを運営するアメリカのかなり高齢の陰謀理論家であり、西洋文明を論じる際に幾何学を理論に組み込んで議論を展開する。この理論自体が意味がよく分からない。日本では彼の弟子筋にあたる研究者と共同で書いた論文集があるが、『獣人(ビーストメン)ネオコン徹底批判』という最悪なタイトルで翻訳されていることもあり、またラルーシュの理論が意味不明であることもあり、ほとんど日本では評判を呼ばなかった。

ただ、このラルーシュ・グループは、全米の大学の学生に支持者をつくっており、ラルーシュ自身、何度か大統領選挙に出馬したこともある。タープレイ自身、候補者名簿に自分の名前を載せることは出来なかったものの、ニューヨーク州での出馬を模索したことがあるようだ。

しかも、注意しておかなければならないのは、ラルーシュ系の評論家の特徴として、フランクリン・デラノ・ローズヴェルト大統領を過去最高のアメリカ大統領として持ち上げている、という点である。タープレイのこの邦訳された新刊でも、その特徴が良く現れている。この点は、他の保守系の陰謀理論家たち、例えば、アントニー・サットンやユースタス・マリンズらと大きく違う。

そのような点に注意した上で、以下で、タープレイがなぜ「オバマ」がファシズム運動の先導者だと言っているのかについて読み解きたい。

<ファシズムとは何か?>

始めに言っておくと、タープレイは、「ファシズム」という運動と、「ファシスト」という人的存在を大きく分けて考えているようである。そして、オバマが担っているのは、ファシズムという大衆運動の点であり、ファシストとしてその後に登場する政治家は、別の存在であると考えているのである。

タープレイは『オバマ:危険な正体』の中で次のように述べている。

(引用開始)

一般の人々は、ファシズムとは「専制警察国家のよる官僚独裁主義の抑圧が息苦しくなるほどにエスカレートした状態」だと思っている。その結果、ファシズムは「トップダウン型の独裁主義の圧制が極限まで達した状態」だと認識されるようになってしまった。しかし、これは完全な誤解だ。

『オバマ:危険な正体』(58ページ)

(引用終わり)

タープレイはこのように述べるのである。確かに、私自身、ファシズムとナチズムは違うとは思っているが、何が違うのか理解していなかった。タープレイは、なぜわざわざ「国家警察独裁主義」ではなく「ファシズム」という専門用語が導入されたのか、ということを考えるべきだと述べているが、確かにその通りだ。そして、タープレイは続ける。

(引用開始)

元来のファシズムは、(中略)、大衆運動であった。草の根レベルでの政治的な抗議運動であり、過激な-実際は左翼的な-形を装った反体制主義、反独裁主義、反政府運動だ。ファシズムは、官僚が役所から逮捕状を発して起こったのではなく、街中、それも貧民街から沸き起こった。当初は熱く理想に燃える若者たちの動きだったものが、次第に暴力的な輩(やから)が棍棒や銃を手にするようになり、政敵や警察を倒そうという動きに変化していく。

『オバマ:危険な正体』(59ページ)

(引用終わり)

そして、タープレイは、1922年のイタリアでは、その運動が最終的にムッソリーニの「ローマ進軍」という政治劇に発展した、と述べている。

しかし、ここからが重要なところで、ファシズムという運動には、必ず裏側に隠された意図があるのだという。それは、著名な銀行家と彼等に雇われた政治工作員の存在なのだ。タープレイはこう続ける。

(引用開始)

ファシズムは、ひとたび政権を奪取すると、今度は自らの出自である過激な大衆運動を排除しはじめる。その際、殺人をともなう暴力が振るわれることもある。そして過激な大衆運動的な勢力を鎮圧した後には、トップダウン型の警察国家独裁主義へと体制を固めていく。

(中略)大衆のファシズム運動があったからこそ、あらゆる政治的抵抗を組織的に潰すことができたのだ。警察や秘密警察、ましてや軍隊では絶対になしえない業(わざ)だ。

『オバマ:危険な正体』(60ページ)

(引用終わり)

タープレイは、「個人としてファシストには、誰でもなろうと思えばいつでもなれる」としている。重要なのは、大衆運動を組織できる力であるという。1920年代のイタリアのムッソリーニにはそれができた。オバマも「チェンジ」という呼びかけを選挙演説の最中に行い、集会の最後には「イエス・ウィー・キャン」(私たちにはそれが出来る)と締めくくる。「ユーチューブ」から、スカーレット・ヨハンソンなどの人気タレントを使ったり、オプラ・ウィンフリーのようなアメリカでは人気の、日本でいえば、「みのもんた」に相当するテレビ司会者も、この「大衆運動」の担い手になった。それが、タープレイのいうような「ファシズム」になっているかどうかは議論が分かれるが、オバマの選挙運動が、近年まれにみる「大衆運動」の形を取っていたことは、誰も否定しないはずである。

だから、この定義を踏まえれば、タープレイもいうように、「共和党のジョージ・ブッシュ大統領がファシズム運動の指導者である」とは言うわけには行かなくなる。ブッシュは愛国者法など、国家が個人の自由を制限する法律や、国内の盗聴体制を数々の「大統領令」に署名することで、実現させてきた。しかし、それゆえに野党やマスメディアの批判を浴びてしまった。こういうのはファシズム運動とは言わないというわけである。

逆に、今の指導者でいえば、ロシアのウラジミール・プーチン首相が、大統領の時にロシア国民を団結させたので、大衆ファシズム運動としてはあてはまっている。(プーチンは、ロシアの愛国若者たちのあつまりである「ナーシ」を組織したことでも、ムッソリーニの「黒シャツ隊」を連想させる)ファシズム運動には、カリスマ性が必要となる。

そこで、今月号の雑誌『諸君!』に寄稿された、日本の評論家の佐藤優氏のエッセーを読むと、このタープレイの書いている内容と同様のことを書いていた。 佐藤は、日本でよく知られているイタリア人学者のロマノ・ヴルピッタ京都産業大学教授が著書『ムッソリーニ』で展開している理論を紹介している。佐藤優は、ヴルピッタの著書からムッソリーニが展開した、イタリアのファシズム運動について引用した上で、次のように述べ

ている。以下は、雑誌『諸君!』からの引用。

(引用開始)

ムッソリーニとオバマは地下水脈においてつながっていると筆者は見ている。オバマもムッソリーニのように、国内を隅々まで訪れ、国民と直接接触することによって、支持を集めた。そして、これまで宗教右派以外には不可能と思われた百万人以上の人々を機関車として動員することに成功したのである。

『諸君!』(2009年1月号)「保守再建<14>」から、184ページ

(引用終わり)

その根拠として、佐藤は、ヴルピッタが著書の中で、ムッソリーニがオバマのように「イタリアを隅々まで訪問し、絶え間なく大衆に政策を説き、目標を訴えて、国民に協力を呼びかけた」ことや、「ラジオ・映画など新しい技術も効果的に活用したが、なによりも彼は大衆と直接接触することを重視した」(カギ括弧内は佐藤の引用するヴルピッタ著)ことを挙げている。この大勢の人々を動員する能力、参加者に同じ目的を共有させ、それを圧倒的な演説の力と演出力で訴える力こそが、ファシズム運動の指導者に必須な条件であるというわけだ。

過去の魚住昭氏との対談において、佐藤は、小泉政権は「ファシズム前夜」だと述べていた。その意味することは、「小泉政権は国民に改革を耐える」ことを強いていて、その点でファシズムの特徴である「やさしさ」を持っていないのだという。オバマはその点では、「やさしさ」に満ち溢れているので、ファシズムの運動の担い手になる資格があるということらしい。

<「チェンジ」の背後に控えているネットワーク>

ここでタープレイの著書に戻る。タープレイの著書を読むまでもなく、オバマ政権の掲げた「チェンジ」というスローガンは当選後の現実によって、それがスローガンに終わる可能性を秘めていることを私たちに認識させてくれる。アメリカの凋落という現象は、きわめて長期にわたって行われてきたアメリカの世界覇権国としての地位を支える一つの柱だった「ドル基軸体制」(もう一つは「圧倒的な軍事力」だが)が崩れかけていることに起因する。これは、オバマが華々しく登場したからと言って、簡単に巻き返せるものではない。既に世界恐慌にアメリカは突入している。

アメリカの統計局は08年12月になってようやく、アメリカが「リセッション」入りしていることを認めた。それも今年の12月ではなく、去年の12月には既に不況入りしていたと認めたのだ。そのあとも事態は悪化し、住宅は売れ残り、アメリカ産の自動車はカリフォルニアの積出港で山のように余っている。原油の先物高を演出していたリーマン・ブラザーズを初めとする投資銀行がつぶれたおかげで、原油価格は数ヶ月で1バレルあたり100ドル以上も下落した。経済活動は世界的に後退を始めており、世界的にも景気刺激のために財政出動、巨額の公共事業が打ち出されている。ということは、既に、アメリカはリセッションではなく、「デプレッション」(恐慌)に突入しているのである。それを来年の今頃になってまた認めるのだろう。

にもかかわらず、オバマの「チェンジ」というスローガンに皆が酔いしれた。ということは、このオバマの打ち出した「チェンジ」という大衆運動は、現実から目をそむけさせるための支配層が打ち出した手段の一つだった。

オバマは外交政策では、今のところ、ブッシュ大統領との違いを打ち出していない。イラク戦争を終わらせ、アメリカ軍をイラクから撤退させると言っているが、実際はオバマは「実戦部隊を引き上げる」と言っているのであり、米軍を完全にイラクから撤退させるつもりはない。それどころか、オバマは選挙中もずっと、「引き上げた戦力はアフガニスタンやパキスタンとの国境ぞいのアルカイダやタリバンの掃討に振り向ける」と言っている。

ブッシュ大統領は、あくまでイラクにこだわった。ところが、オバマはもっと危険なアフガニスタンに兵力を振り向けると言っている。イラクのゲリラはバグダッドという大都市を中心に活動していたが、アフガニスタンでは、タリバンやアルカイダとアメリカに総称されるイスラム原理主義派が活動しているのは、主に山岳地帯だ。このオバマのアフガニスタンへの米軍増派の姿勢を批判するアメリカの大新聞・テレビは一切存在しない。左翼リベラルと言われた、「ニューヨークタイムズ」ですら、「テロとの戦い」は重要だ、と社説で繰り返し述べている。

これは端的に言えば、「プロパガンダ」の技術だ。同じ事を言うのであっても、例えば環境問題についてはブッシュが言うよりも、アル・ゴアに言わせるのが効果的であり、安全保障や金融経済問題についていえば、ブッシュよりもオバマに言わせるのが効果的なのである。オバマは、その政策、主張している内容はブッシュとさほど変わらない、あるいはブッシュよりも酷いにもかかわらず、入念に大衆運動を組織したことで、圧倒的な説得力を勝ち得たのだ。

オバマのネット戦略を組織したのは、ネットワーク型コミュニティサイト「フェイスブック」の創業者の一人である、クリス・ヒューズという若手ベンチャー企業家は、「フェイスブック」社を辞めて、オバマ陣営に参加したほどだった。オプラ・ウィンフリーの支援については既に述べた通りだ。

そして、オバマ現象を読み解く上で重要な資料として、タープレイは、『ファシズムの一般論に向けて』というドイツ出身の歴史学者、ジョージ・モッセが書いた論文を引き合いに出している。モッセは、「同胞意識」を喚起する運動としてファシズムを取り上げ、次のように述べている。

(引用開始)

ファシストは、自らの成功の基礎となる行動主義に人々を駆り立てる必要がある。ただしその行動主義の中心には、正しい「永遠」の道に民衆を導くリーダーがいなければならない。そこで典礼が必要となる。「永遠の真実」を盛り込んだスローガンや合唱、シンボルが繰り返し人々に浴びせられ、大衆向けの行事も頻繁に行われる。こうしたテクニックによって革命が大衆の意識に刷り込まれる。

『オバマ:危険な正体』(72ページ)

(引用終わり)

この部分はきわめて重要である。オバマ陣営が聴衆とともに連呼した「イエス、ウィー・キャン」(私たちには出来る)という合い言葉はまさにこれに相当する。斜に構えている私のような冷笑家は、オバマの選挙戦略をきわめて醒めた形で観ていた。しかし、仮に私が、2008年のアメリカで生活していたとしたら、同じように輪になって、「イエス、ウィー・キャン」と叫んでいたかも知れない。タープレイが引用しているモッセは、ファシズムが「疎外感と戦う」という意味において、一種の「新興宗教」であると指摘するのである。

本書によれば、ヒトラーの『我が闘争』には、「労働者が工場を出て、大衆運動に参加した時点で、彼の疎外感はなくなる」という一節があるらしい。

要するにオバマの選挙運動が行ったのは、徹底的な大衆動員の可能性をアメリカで試すことであった。「オバマ中毒」といわれる熱狂的なオバマ信者を作り出すことで、大衆、とりわけ若い層を動員するための実験だったのである。

興味深いことに、オバマを支持する若い層の多くは、オバマを「ぞっこん」になっていると同時に、「オバマには公約を実現させるための具体策がなく、信憑性に欠ける候補である」ということも理解している、という。

これを、タープレイは、臨床心理学者のマイケル・ベイダーという、この人自身が熱心なオバマ信者の例を引きながら説明している。ベイダーによれば、重要なのは「運動にかかわったという経験、その過程」なのだという。このことは私が、「新しい歴史教科書をつくる会」など、何度かいろいろな政治的な活動に関わったことがあるので、何となく分かる。

これを皮肉った面白い番組がオバマ当選の二日後にアメリカで放送された。このアニメ番組では、オバマ当選を祝うアメリカの大衆が、実際に起きたように一晩中騒ぎまわるのだが、オバマ当選の浮かれ具合に舞い上がってしまい、職場の上司に対しても「イエス、ウィー・キャン」と叫んで、日頃からの恨みをぶちまけてしまい、挙げ句の果てに首になってしまう、という筋書きである。

この番組は、オバマ当選に浮かれる人々をカリカチュア(戯画)化したわけだが、心理学者のベイダーは、オバマ側の活動家として選挙運動に参加するが、同時に、「オバマもまた、私たちを失望させるだろう」と確信している。オバマの支持者が大学を拠点に活動したのは、そういう感情的な充足感を求めてのことだろう。しかし、タープレイが書いているが、実際には「オバマ現象」に圧倒的に醒めた大学生の方が多い。それをマスコミがさも若手の殆どがオバマを支持しているかのようにセンセーションに報道することで、流れをひっくり返した。

タープレイは、オバマの支持層が、いわゆる「Xジェネレーション」(ケネディ暗殺後の二十年以内に生まれアメリカ社会の崩壊を経験し、麻薬、アルコール、乱交に囲まれて育った世代)と、今の大学生にあてはまる、陽気な集団主義を特徴とする「ミレニアム世代」を重要な支持層においていると述べている。

これに対して、予備選挙の際に、ヒラリー・クリントン上院議員は、白人のいわゆる「ベビー・ブーマー世代」(ヒラリーは1947年生まれの61歳)の支持があった。自動車工場労働者や労働者たちは、当初はヒラリーを強く支援していた。ヒラリーが途中巻き返したことがあったのは、こういった人たちがオバマ現象を醒めた目で見ていたからだろう。こういった、現実世界で苦しんできた、苦労を体験していたり、挫折を経験し乗り越えてきた人たちではない、若者をオバマが大量に動員したわけである。

これは、今の日本の若い世代が麻生太郎首相の、「アキバ好き」「漫画好き」に共感を覚えて、当選する前は、「俺たちの太郎」と持てはやしていたのに当選後は一気に熱狂が醒めたのによく似ている。我が国の作家の堀井憲一郎は、戦後の若者を顧客とし食い物にする大衆消費文化の時代を、「若者殺しの時代」として同名の著書で戦前(大正時代)の世相と重ね合わせることで、きわめて明確にとらえた。(『若者殺しの時代』講談社現代新書)オバマを支持する若い世代の中には、食うに困ったり、大学への入学費用を捻出するために、軍隊に入ってアフガニスタンで戦死したり、オバマの唱える環境政策を受け入れて、「環境税」などの出費が「クール」(カッコイイ)ものだと思わされる若者もいるに違いない。日本でホリエモンに成りたいと渇望した若い世代が、派遣労働者として飼い殺しにされているのと同じ現象である。しかし、その期待が裏切られたと圧倒的多数が気が付くときは、もう手遅れである可能性が高い。

ところで、タープレイがオバマを「ポストモダン」だと言ったのは、オバマの支持層が「Xジェネレーション」や「ミレニアム世代」といった比較的若い世代に固まっていると同時に、かつてのファシズムのように人種的な優越性をとりわけ強調していない、という意味であるようだ。ポストモダン的というと、同時に、文化相対主義のニュアンスがある。

<「チェンジ」を操る黒幕たち>

そして、期待を打ちのめされた人たちの前に、今度は、オバマではない別のアメリカのエスタブリッシュメント(タープレイは、それをロックフェラーの三極委員会だとする)が期待する指導者が登場する可能性をタープレイは指摘する。これが、今回のヒラリー・クリントン国務長官の出現で明らかになった。ヒラリーの指名された国務長官というポストは、「副大統領、下院議長」の次に大統領に事故があった場合に継承する順位にあるのだ。

仮定の話だが、オバマがケネディのように暗殺されたり、職務不能に陥った場合、継承するのはバイデン副大統領だがバイデンでは次の2012年の総選挙に勝てないと判断された場合、下院議長のナンシー・ペロシではなくて、ヒラリーに白羽の矢が立つ可能性はある。ヒラリーは、ニューヨーク州をこれまで選挙地盤にしてきたので、イスラエル・ロビーと繋がりがある。ネオコン(=シオニスト)派もヒラリー国務長官をおおむね歓迎しているようだ。

既に報道されているように、閣僚選びでも、オバマ色というよりは、ヒラリー色がかなり出ているガイトナー財務長官はクリントン政権時代財務次官補、国家経済会議の議長を務めるのは、ラリー・サマーズだ。オバマの側近であったスーザン・ライス女史はクリントン政権の国務長官だったオルブライトの弟子だが、国務省ではなくニューヨークの国連本部を拠点に活動する国連大使に追いやられてしまった。

これは当選する前から分かっていたことだが、ワシントンでの経験では、ファーストレディーとしていろいろな政治活動をし、そのあと上院議員として活動してきたヒラリーの方が多い。夫のビル・クリントンはもともとアーカンソー州知事だったので行政経験もあり、それをヒラリーは横ですべて見てきた。一方、オバマは三権のうち、行政を経験していない。立法についていえば、イリノイ州の上院議員だった時代と、今の合衆国の上院議員となったあと、経験を積んでいる。大統領は、行政府の代表である。その経験がない新人のオバマはどうしても、エリートからあてがわれた側近を頼りにしないとやっていけない。したがって、必然的にエスタブリッシュメント(支配層)の影響を受けていく。

これは後で詳しく「ネットワーク分析」したいが、オバマの支持層であるシカゴの財界人は、今回は、ニューヨーク財界を基盤にする従来の東部財界にあまり口出しできたのかどうかと言うと怪しい。側近中の側近である大統領首席補佐官に指名されたラウム・エマニュエル下院議員(イリノイ州)にしても、イスラエルとアメリカの二重国籍を持つと言われ、イスラエルの過激派を父に持つ。オバマと同年代だが、もともとはクリントン大統領の顧問を務めた後に、ニューヨークの投資銀行、ワッサースタイン・ペレラで働いた銀行家なのだ。

オバマの上級顧問であるヴァレリー・ジャレットという女性はシカゴの不動産財界人だが、彼女の親戚に当たるのが、ビルダーバーグ会議にビル・クリントンを誘った、ヴァーノン・ジョーダンという黒人弁護士だ。そう考えると、権力の中心はシカゴではなく、やはりニューヨーク(とワシントン)に残っているのではないか、と分かってくる。

当初、商務長官に指名される可能性が指摘されていたシカゴの女性財界人で、有名な「ハイアット・ホテル・チェーン」の創業者を父に持つ、ペニー・プリッツカー女史が、土壇場になって辞退した結果、ビル・リチャードソン(ニューメキシコ州知事)に指名が回ってきた。これは、ニューヨーク財界がヒラリー重視した現れでもあるだろう。というのは、ヒスパニック系のリチャードソンは、クリントン政権で、国連大使とエネルギー省長官を務めており、ヒラリーが大統領候補となれば、彼女が副大統領に据えるともっぱらの評判だった男だ。

プリッツカー女史の指名があれば、彼女自身が、リチャード・M・デイリー現シカゴ市長との関係が深いことから、シカゴの有力な政治派閥である「シカゴ・マシーン」の復活があるだろうと私は予想していた。ところが、土壇場で、彼女は指名を辞退すると言ってしまった。一説には、親族がサブプライム関連の金融機関と関係があったことが理由と言われる。これで結果的に当初はヒラリーを支え、途中でオバマに鞍替えしたリチャードソンに役目が回ってきたのである。

こうなってくると、オバマ政権は人脈的に観れば「第三次クリントン政権」であるに等しくなる。 ヒラリーとオバマは、アメリカのジャーナリストたちによって、今年のビルダーバーグ会議(2008年6月上旬にワシントン近郊で開催)に出席した可能性が指摘されている。オバマは会議の初日にクリントンとの協議に臨んでいる。そして、ビルダーバーグ会議が終わった直後に、ヒラリー・クリントンは選挙戦からの離脱と、オバマへの全面的な支持を支持者を前に語っている。これ自体は感動的な演説だったが、その背後で何が話し合われたのか。オバマ政権の厚生長官に就任することになったトーマス・ダシェル元上院議員も、今年のビルダーバーグには参加していた。こうなってくると何かが仕組まれていたと考えたくもなる。

「チェンジ」というキャッチフレーズで大衆を動員することで誕生したオバマ大統領を取り巻く環境は、若い47歳の上院議員には耐えられないほどの謀略と奸計にあふれている。かのケネディ大統領は、自分がエスタブリッシュメントの「道具」であると認識した瞬間、暗殺されてしまった。可能性の問題として、オバマがその悲劇を辿らないという保証はない。ただ、まさか、そこまで明からさまにやるだろうかとは思うのだが・・・・。

『オバマ:危険な正体』ウェブスター・グリフィン・タープレイ著(成甲書房刊、

太田龍監訳)[原題:OBAMA:The Postmodern Coup by Webster Griffin Tarpley]

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter

Sorry, the comment form is closed at this time.