戦後の国民作家である司馬遼太郎氏が創り上げた<明治維新の夢>から目を覚ます時を日本人は迎えている。(もっとも十代、二十代、小生もその夢を事実だと思っていたのだが、)元スタンフォード大学の西 悦夫氏が「誰も知らない明治維新の真実」という講演で明治維新の真実を暴露したり、原田伊織氏の「明治維新の過ち~日本を滅ぼした吉田松陰と長州テロリスト~」という本が出版され、結構売れているのもおそらく、そんな時代の大きな変化の現れである。

そう言えば小栗上野介忠順の甥である蜷川 新氏の「維新正観」という名著も本年、再刊されたようである。知ろうと思えば、本当の事を知ることのできる環境が整ってきたということであろう。まだ、一方でNHK大河ドラマ「花燃ゆ」のような明治維新勝利者側の官製プロパガンダドラマも相変わらず放映されているが、間違いなく日本の長い歴史から考えても現在、日本は大きな節目を迎えていると考えていいだろう。私たちは、平安時代の藤原氏の摂関政治でも150年ちょっとしか続かなかったことを思い浮かべるべきなのだ。明治維新以降の現在まで続く藩閥政治もちょうど150年、そろそろ幕引きの時を迎えている。明治維新の時はイギリスと、戦後はアメリカと取引しているわけだが、現在、長州閥の安倍氏が総理をしているのも何かの因縁だろう。

ここで大切なことは純粋にお金の流れから日本の近代史を見直すことである。

ポイントはヨーロッパが200年にわたる略奪、殺戮をほしいままにしていた1820年においても、まだ、アジアの方が豊かだったことを知ることである。

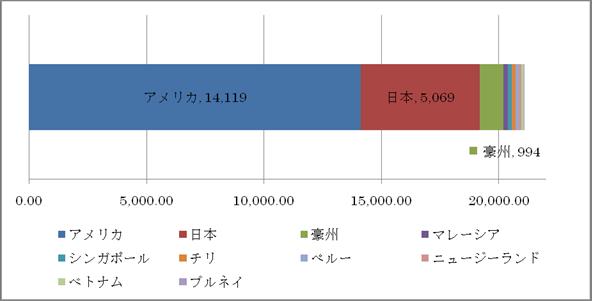

1820年において中国、インド、東南アジア、朝鮮、日本からなるアジアの所得は、世界の58%を占めていた。その後、19世紀におけるヨーロッパの産業革命、20世紀に入ってアメリカの工業化が進むことによって、1950年には、ヨーロッパとイギリスとイギリスの4つの旧植民地(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)が世界所得の56%を占める一方、アジアのシェアは、19%までに落ち込んだ。ところが、この頃からアジアは成長し始め、1992年の段階で、39%までに回復。2025年には、57%に達し、200年ぶりにかつての地位を取り戻すことが予想されている。(「アジア経済論」原洋之介編NTT出版、「近代中国の国際的契機」東京大学出版会)

私たち日本人は、米国が行った戦後の教育改革によって東大卒のエリートであっても、国際銀行家とお金の存在がそっくり丸ごと抜け落ちている近代史しか意図的に教えられていないのが現実である。年表を見ればすぐわかるように近代における歴史は戦争が主役である。そして戦争がどのように作られるのかといえば、その原動力はお金である。そしてそのお金がどこから誰によってもたらされたのかという金融の仕組みを知ることなしに、近代の歴史を本当に理解することはできない。

大英帝国を基盤とする国際銀行家のお金が日本に影響を与え始めるのは、幕末からである。伊藤博文や坂本龍馬も、ロスチャイルド一族とつながっていた人物であることを絶対に私たちは忘れてはならない。このことは「一外交官の見た明治維新」(アーネスト・サトウ)等の本を行間まで読むとはっきりと浮かび上がってくる。

周知のことだが、明治維新を成し遂げたのは、薩摩藩や長州藩、それに土佐藩など地方の下級武士であったとされている。代表的な人物には、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允(桂小五郎)などがいる。ほかにも、テレビドラマに再三登場する坂本龍馬などがいる。彼らの背後にいたのが、ロスチャイルド一族の使用人であるイギリス人の、トーマス・グラバーという武器商人であった。実はこの人物こそが、明治維新のキーマンである。グラバーは、イギリスのロスチャイルド一族の貿易会社マセソン商会の社員として中国の上海に来た後、日本の長崎にやって来た。そこでマセソン商会の日本支社であるグラバー商会を立ち上げ、幕末の混乱を利用して薩摩藩や土佐藩などの倒幕側に武器や弾薬、その資金まで提供している。そして坂本竜馬もグラバーから約7000丁のライフルを売ってもらい、それを薩摩藩名義で長州藩へ横流しすることで、薩長同盟を成功させたのである。つまり龍馬も、幕府を倒したいグラバーの計画通りに動かされていたということである。

このようにグラバーがイギリスのロスチャイルド家のために働く一方で、フランスのロスチャイルド一族は、江戸幕府を支援していた。このように日本の幕末から明治初期の動乱の間、ロスチャイルド一族は、幕府側と倒幕側の両方に武器を提供して大儲けを狙っていた。つまりどちらが勝っても彼らが利益を手にし、支配権を握る分断統治の仕組みであった。これこそがヨーロッパで彼らが実践し、今もなお世界各地で活用している常套手段である。表向きにはイギリスとフランスは、日本の支配権争いで対立しているように見えていたが、これがロスチャイルド一族一流のやり方であって、彼らは国を超えてつながっている。しかしそのことは、当時の幕府側も倒幕側も知る由もなかった。

ご存じのように日本の初代内閣総理大臣の伊藤博文は若いとき(明治維新前)に、長州藩の仲間と一緒にイギリスに留学している。そしてイギリスのロスチャイルド家当主やそれにつながる人たちのお世話になっているのである。この若者たちは5人いたので「長州ファイブ」と呼ばれたが、イギリス側からは「マセソン・ボーイズ」と呼ばれていた。それは彼らの世話をしていたのが、ロスチャイルド一族に仕え、グラバーのボスでもあったマセソン商会社長のヒュー・マセソンだったからである。

伊藤博文をはじめとする5人の長州藩の若者は、いずれも後に明治新政府で要職に就くことになる。ほかにも15名の薩摩藩士の若者たちがイギリスに留学している。これが偶然のはずがない。彼らは政治家や経営者になった後に、恩を受けたロスチャイルド一族の要求に沿った制度改革を実行に移していくことになるのは当然のことだろう。

このようにイギリス人の存在も含めて明治維新を見直すと、明治維新がロスチャイルド一族とその配下のイギリス人たちが、日本の下級武士たちに起こさせたテロ、クーデター(倒幕)であった性格を持つことがはっきりと見えてくるのである。

このようにして、イギリス勢は下級武士と協力し、明治維新と呼ばれる数々の構造改革を行ない、日本の近代を間接的にコントロールしていくことになる。その事が戦争ばかりをする日本近代史に繋がっていることをそろそろ私たち日本人は、気が付くべきなのである。

ところで、戦後保守論壇を代表する江藤淳氏は、自殺する前に書いた「南洲残影」で<明治維新という近代化>について、西郷隆盛に下記のように語らせてその欺瞞を鋭く指摘している。

「それでは何故に、「天子」と皇族と政府の輩とが、相集うて、国を亡ぼそうとしているといえるのか。彼等こそは兵力と小銃大砲と弾薬と、軍資と糧食と運輸機関と、軍艦と通信電線との力によって、この国を西洋に変えようとしている者たちである。黒船を撃ち攘(はら)い、国を守ることこそ、維新回天の大業の目的だったではないか。しかるに今や、「天子」と皇族と政府の「姦謀」は、自らの手でこの日本の津々浦々に黒船を導き入れ、国土を売り渡そうとしているではないか。西郷はそれが赦せない、しかるが故に立ったのだと。(58ページ)」

そして、妻に先立たれた江藤淳氏は、西郷隆盛のように欧米主導の日本近代史の真実に気が付き、日本の近代に絶望して自裁したのであったと思われる。

また、「明治維新」と言う言葉は、昭和になってから2・26事件、5・15事件等に見られるファシズム運動によって一般化した言葉で幕末の御一新の時には全く使われていなかったものであることも私たち現代人は理解しておく必要がある。維新と言う言葉は水戸学の藤田幽谷が生み出した言葉、攘夷という言葉も彼の造語である。一番大きなポイントは、薩摩、長州の倒幕をした下級武士には、討幕後の体制の展望が何もなかったことである。すべて、その後始末をしたのが、幕府の老中、阿部正弘等が育てた能吏たちであったことも大きな声で語られない日本の近代史である。

それでは、「明治維新の過ち~日本を滅ぼした吉田松陰と長州テロリスト~」原田伊織著には何が書かれているのか。以下、簡単に紹介する。

敗戦後の占領を自覚しなかった日本人

原田氏が生まれた年に米軍の占領が始まり、小学校に上がる前年日本は独立を回復する。ところが日本人自身に、自国が外国に占領されていたという自覚がほとんどないと著者は指摘している。また日本が歩いた敗戦に至る過ちを「総括」することもなかった。ただ単純に、昨日までは軍国主義、今日からは民主主義と囃し立て、軸を大きくぶらしたにすぎなかったと。そして明治維新の時も同じだったと著者は主張している。それまでの時代を全否定し、ひたすら欧化主義に没頭した。没頭したあげく、吉田松陰の主張した対外政策を忠実に従って、大陸進出に乗り出していったのだという。日本に近代化をもたらしたとされる「明治維新」と称するものを一度も総括することがなく、ただ極端から極端へとぶれることを繰り返しただけなのだ、と著者は言っている。

私たちが知っている明治維新は、官軍の創作にすぎない

歴史というものは勝者が作り上げるものであり、そこには多かれ少なかれ嘘や捏造が紛れ込んでいるという考え方がある。しかもその多くが、薩長政権による創作であるとしたらどうだろう。NHKの大河ドラマ「花燃ゆ」が描くような吉田松陰や門下生による幕末・明治維新は、本当に存在したのだろうか。松陰や門下生の活躍を描いた司馬遼太郎「世に棲む日々」を読むと、吉田松陰、久坂玄瑞、高杉晋作たちがやったことは、現在でいうならテロである。異国船での密航、英国公使の暗殺未遂、英国公使官の焼き討ち、幕府老中の暗殺計画などは間違いなくテロである。司馬遼太郎は、それらを「革命」という言葉で誤魔化しているが、果たしてそれは正しい歴史認識なのだろうか?

官軍教育が教える明治維新とは

原田氏はまず、薩長政権が作り上げた「明治維新」とは何かを提示する。長く鎖国が続き、封建体制のまま停滞していた日本を、欧米の列強による植民地化から防ぎ、大いなる近代化をもたらした革命。その立役者が薩長土肥の下級武士を中心とした「志士」たちだった。長州の桂小五郎、吉田松陰、久坂玄瑞、高杉晋作、山県有朋、伊藤博文、井上馨、薩摩の西郷隆盛、大久保利通、土佐の坂本龍馬、板垣退助、後藤象二郎、肥前の大隈重信、江藤新平などである。彼らは幕府や佐幕派の勢力の弾圧に屈せず、「戊辰戦争」に勝利して、討幕を成し遂げ、日本はようやく近代化への道を進み、今日の繁栄があるのだ。それが、著者が教えられた「官軍の歴史」である。しかも学校での教育だけではなく、エンターティンメントの分野でも「新撰組など悪の勢力と戦い、勤皇の志士を助ける正義の味方、鞍馬天狗」などの作品が偽りの「明治維新」を国民に刷り込んでいったのだ。「竜馬がゆく」を書いた司馬遼太郎にも、その責任の一端はあるという。著者は、この「官軍による明治維新」をほぼすべて否定している。そして勝者ではない側の視点から幕末史をもう一度見つめ直そうとしている。

テロリスト集団、長州藩

原田氏がまず注目するのは、薩長土肥の勤皇の志士の人物像である。彼らは、今でいうなら「暗殺者集団」、つまりテロリストであると著者はいう。我が国の初代総理大臣は「暗殺者集団」の構成員だったのである。また維新の精神的支柱と言われた吉田松陰が、事あるごとに、どれだけ暗殺を主張したか…。著者は、本書で多くのページを費やして、長州、そして薩摩のテロリストぶりを紹介している。高杉晋作による英国公使の暗殺未遂や英国公館の焼き討ち、久坂玄瑞らによる京での残虐なテロの数々。そして天皇の拉致、御所への砲撃も辞さなかった長州のクーデター計画。幕府を挑発するために、江戸において火付け、強盗、強姦、殺人など暴力の限りをつくした薩摩の赤報隊。「大政奉還」や「王政復古」をめぐる薩長勢力と幕府や佐幕派の熾烈な暗闘。そこで薩長が仕組んだ、天をも恐れぬ策略の数々…。そして著者は、テロリストたちの元凶とも言える吉田松陰の実像に迫っていく。

吉田松陰像の嘘

長州の志士たちの中でも、最も嘘で固められているのが、吉田松陰であると著者はいう。松陰は、乱暴者が多い長州人の中でも、特に過激な若者に過ぎず、いわば地方都市の悪ガキであると著者は決めつけている。松陰が開いたとされる松下村塾は、実は松陰の叔父の玉木文之進が開いたものであった。松陰が神格化されるのは、維新後しばらく経ってから、自らの出自を権威づけたかった山県有朋の手によってである。松陰の思想というのも稚拙なもので、北海道の開拓、北方の占拠、琉球の日本領化、朝鮮の属国化、満州、台湾、フィリッピンの領有などを主張している。奇妙なことに、長州閥が支配する帝国陸軍を中心とした勢力は、松陰が主張した通りにアジアを侵略し、そのあげく日本を敗戦に導いていくのだ。

松陰の思想のルーツは水戸学

原田氏は、さらに松陰や長州の志士たちを駆り立てた思想のルーツは「水戸学」にあると指摘する。吉田松陰は、水戸学の中心人物である藤田東湖を崇拝したという。著者によると「水戸学は学問といえるような代物ではなく、空虚な観念論を積み重ね、それに反する生身の人間の史実を否定し、己の気分を高揚させて自己満足に浸るためだけの〝檄文〟程度のものと考えて差し支えない。この気分によって水戸藩自身が、四分五裂し、幕末には互いに粛清を繰り返すという悲惨な状況に陥った。」という。水戸で生まれた浅薄な狂気の思想が長州を狂気に駆り立て、幕府を滅ぼし、その後も水戸藩ゆかりの人物たちによって日本ファシズム運動として受け継がれていく。この流れが昭和初期に5.15事件や2.26事件を惹き起こし、日本を大東亜戦争へと導いていく。この水戸学を生み出した張本人が2代目藩主である水戸光圀(水戸黄門)と9代目の徳川斉昭であると著者はいう。水戸の攘夷論の特徴は「誇大妄想、自己陶酔。論理性の欠如」につきると著者はいう。大言壮語しているうちに、自己陶酔に陥っていく。この傾向は長州軍閥にそのまま継承され、昭和陸軍が、結局、軍事という最も論理性を求められる領域で論理性を放棄し、自己陶酔と膨張本能だけで中国戦線を拡大していったことにつながっていったという。以上である。

<原田伊織氏は昭和21年京都伏見生まれで、幼少時代を近江、佐和山、彦根で過ごし、司馬遼太郎と同じ大阪外国語大学を卒業、広告・編集の世界に。マーケティングプランナー、コピーライター、クリエイティブ・ディレクター、として活動している。>

「維新正観─秘められた日本史・明治篇」蜷川 新著については、批評社の紹介文をそのまま紹介する。幕府側から見た明治維新を知る事のできる貴重な本である。以下。

「維新」の名は美しく世人には響くけれども、事実は極めて醜悪に満ちている。われわれが国定教科書で教えられたことの大部分は、偽瞞の歴史である。その真実の究明から、新日本の「民主」を推進したい。(「序文」より)

尊皇攘夷の旗の下、幕府の開国政策に無謀な異議を唱え、孝明天皇の毒殺をはじめとする奸策と狡知によって、倒幕・権力詐取に成功したのが、薩長の奸賊集団であった。幕末維新史の実相を、史実に即して、大胆にしてかつ独自の視点から「正観」した明治維新論。類まれなる名著の翻刻版である。

幕末・維新史に関する文献は、さまざまにあり、さまざまな視点から分析されているが、この本ほど当時の事実に即して書かれた本は珍しい。なぜなら著者は明治6年生まれで幕臣小栗上野介の縁戚(甥)にあたる人物だからである。

徳川幕府の開国政策は、ペリーが東インド艦隊を率いて、1853(嘉永6)年6月3日(7月8日)浦賀沖に来航し、開国を求めるアメリカ大統領国書を提出したことによって大きく進展するが、老中阿部正弘らを中心に、諸大名から庶民まで幅広く意見を求めて、開国への準備を進めていた。翌1853(嘉永7)年1月(1854年2月)、ペリーは再び浦賀へ来航し、3月3日(3月31日)に、日米和親条約が結ばれ、下田と箱館を開港したのに続けて、8月には日英和親条約が、12月には日露和親条約がそれぞれ締結されて幕府の開国政策は大きく進展したのであった。また、幕府は日米修好通商条約の批准書交換のために、万延元年(1860年)1月、大老井伊直弼の発案により、正使新見正興、副使村垣範正、監察小栗忠順(上野介)をアメリカから回送されたポータハン号と幕府の軍艦咸臨丸の2隻の軍艦に乗ってアメリカに向けて品川沖から出帆した。使節団一行は、アメリカの地で大歓迎を受け、さらにヨーロッパに向けて見聞を広めて帰国したのだが、その間に、大老井伊直弼は、桜田門外で暗殺されてしまった。

このように幕府の開国政策に無謀な異議を唱え、「尊皇攘夷」という時代錯誤も甚だしいこの攘夷運動に決起したのが薩長土肥の勤王志士と言われる謀略集団であった。

孝明天皇は頑な攘夷論者であったが、孝明天皇の妹和宮と第14代将軍家茂の結婚によって、公武合体を推進し、攘夷派の無謀を譴責して倒幕の愚挙を排撃し、長州藩と公家の7卿の処分を宸筆の勅許をもって公式に伝えたのである。これに憤激したのが薩摩の西郷吉之助、大久保利通、長州の木戸孝允(桂小五郎)、井上馨と公家の三条実美、幽閉されていた岩倉具視ら下級公家の陰謀集団である。彼らは薩摩藩や長州藩とは関係ない中で、倒幕へ向けてさまざまな陰謀、奸策をめぐらし、暴力や毒殺による暗殺などあらゆる策謀を図ったのである。

こうした動きがある中で、大老井伊直弼は、安政の大獄といわれる粛正を断固として敢行し、尊皇攘夷派を抑え込みながら開国へ向けて大きく舵を切って行ったが、その反動とも言える事件が勃発し、さらにその後に孝明天皇の毒殺という一大事件が勃発した。まさに暴虐の連鎖による内乱へと突き進んで行ったのである。

安政7年3月3日(1860年3月24日)、桜田門外で大老井伊直弼が水戸徳川家の家臣によって斬殺され、慶応2年7月20日(1866年)、大阪城内で第14代将軍家茂が毒殺されたが(同年8月20日まで伏せられた)、著者の父親、蜷川左衛門尉親賢は当時小姓組頭で将軍家茂に近侍していたため極秘事をよく知っていたのである。

さらに宮中においては岩倉具視が妹を女官として宮中に潜り込ませ、孝明天皇の毒殺を試みたが、一度目は失敗し、二度目に孝明天皇を毒殺したが、岩倉の妹女官は薩摩に連れて行かれ斬殺されたという。

一般に、孝明天皇は1866年12月25日に天然痘で亡くなったことにされているが、一度目の毒殺は失敗に帰し、12月11日頃から症状が出始めていたが、17日から便通もあり、食欲も回復し、熱も順調に下がり始めていた。二度目の毒殺で、21日から膿が出始め、23日には膿の吹き出しも収まって、全快に向かっていた。病状が急変したのは、25日。激しい下痢と嘔吐、最後には体中の穴等穴から出血という激しい死に様だったという。

「風評では(孝明天皇)崩御の原因は天然痘といわれたけれども、幾年かのちに、私は裏面の消息に精通する日本人から、帝は毒殺されたのだと教えられた」(遠山茂樹著『明治維新』211頁)。当時の武士には武士道の矜恃がまだ残っていたが、薩長の反幕集団には、武士ではなく郷士という武士階級(士分)の下層に属した人々が多く、「尊皇」の志もないまま、損得利害だけで天皇毒殺という大それた犯罪もそれほどの抵抗なく行われた。

その端的な事例は、西郷吉之助らが江戸市中に放った500人近い組織的強盗団である。無頼の徒と化した強盗団は、放火、掠奪を恣にして50万両にのぼる江戸市民の財物を強奪したという(この記録は残っている)。この強盗団による謀略を誘い水に幕府を挑発し、江戸薩摩藩邸への攻撃を誘い出した。西郷は谷干城(たにたてき)に「戦端開けたり。速に乾君(板垣退助)に報ぜよ」と放言したという。西郷は幕府を内戦に引き込むための策謀をめぐらし、そのためだけに無頼の徒と化した強盗団を放ってあらん限りの掠奪を繰り返したのである。西郷という人は、謀略、奸策長けた人で根が陰湿なせいか、江戸無血開城をめぐって幕臣の勝海舟と密談した際に、奥羽越列藩同盟諸藩への武力攻撃を江戸無血開城と引き替えに断行する脅しをかけた節がある。勝は優柔不断な人で幕臣であるにもかかわらず、西郷の脅しに屈服してしまったらしい。

江戸無血開城は、いかることがあっても慶喜の首を取るまでは、と言い張った西郷がイギリス公使パークスに脅されて中止させられたのである。徳川慶喜が恭順の意を示し、謹慎、平伏しているのに、江戸武力総攻撃とは何事か、とヨーロッパ社会の掟(倫理)を楯に抵抗され、もし総攻撃するならイギリスも黙ってはいないと脅されたからである。

その後に続く混乱のなかで、西郷、大久保、木戸、岩倉等、薩長の無頼の徒が偽造した私文書でしかない「王政復古の大号令」「倒幕の密勅」「会津、桑名の藩主誅殺」の勅や鳥羽伏見の乱で幕府方を驚かせた錦旗の偽造(京都の染物屋が作った)によって、「尊皇攘夷」という時代錯誤の王政復古運動を倒幕、権力奪取へとすり替えて行ったのである。したがって、権力掌握後の薩長は、恥も外聞もなく、舌の根も乾かぬうちに「尊皇攘夷」の衣を脱ぎ捨てて開国・欧化を一挙に推し進め、幕末・維新史を捏造していったのである。

第15代将軍慶喜は、世に言う「大政奉還」によって徳川幕府の政治統治に終止符を打ち、新たな国内体制を構築するための上奏文を認めている(書いたのは三河の幕臣永井玄蕃頭と言われている)。

「前略、当今外国の交際日に盛なるにより、愈朝権一途に出不申候ては、綱紀難立候間、従来之旧習を改め、政権を朝廷に奉帰、広く天下之公議を尽くし、聖断を仰ぎ、同心協力、共に皇国を保護仕候得ば、必ず海外万国と可並立候、云々」

慶喜は、幕府権力を朝廷に帰一して広く天下の公議を尽くして合議制の下で協力し、皇国を保護すれば必ず諸外国と並び立つことができることを宣言しているのである。この上奏文は、五箇条の御誓文と基本的な枠組みは同じである。

慶喜の上奏に対し朝廷は、「祖宗以来、御信任厚く、御依頼在らせられ候えども方今宇内の形勢を考察し、建白の趣旨、尤に思し召され候間、聞こし召され候。猶天下と共に、同心尽力致し、皇国を維持、宸禁を安んじ奉るべき御沙汰に候事。大事件外夷一条は、衆議を尽し、其余諸大名同じく仰出され等は、朝廷 両役(伝奏、議奏)に於て取扱い、自余の儀は、召しの諸侯上京の上、御沙汰これあるべく、それまでの処、徳川支配地、市中取締等は、是れまでの通りにて、追て御沙汰に及ぶべく候事。」として10万石以上の諸侯に直ちに上京すべきことを命じたのである。

徳川親藩の諸侯や有力諸侯は、朝廷の意向に賛意をもっていたが、掠奪無頼の徒と化した集団の薩長には倒幕・権力奪取の野望しかない。

事前に行われた小御所会議でまたも岩倉具視の背後に控える薩長の陰謀と暴力によって会議は制圧されてしまうのである。尾張藩主徳川慶勝、越前藩主松平慶永、広島藩主浅野長勲、土佐藩主山内容堂、薩摩藩主島津忠義、岩倉具視、三条実美が列席していたが、薩長・岩倉側の旗色が悪くなるや否や、薩摩の岩下万平が西郷に相談すると、西郷は、「岩倉に向かい、貴殿の懐剣は利れるものなりや否やと問うてみよ」と脅しをかけるように伝えたという。西郷は天皇の面前でも構わずに山内容堂を刺せと示唆したのである。

慶喜は、こうした薩長の陰謀を阻止するだけの胆力も先見の明も持ち合わせていなかった。幕府軍と長州軍が戦った蛤御門の変で、幕府軍は長州軍を敗退させるが、二度にわたる長州征討に失敗し、慶喜は数十万の兵を見捨てて松平容保と共に江戸に帰還してしまった。

勘定方奉行の小栗上野介は、帰還した慶喜に薩長軍を打ち破る秘策を奉じるが、慶喜にはもはや戦意もなく、小栗上野介に胸ぐらを掴まれてもただ黙っているだけであった。将軍の器でない慶喜はひたすら命乞いのために恭順の意を示すため上野寛永寺に引きこもって謹慎してしまった。

小栗上野介は、仕方なく故郷の上野国権田村へ引きこもるために帰郷し、東善寺に寓居するが、そこへ西郷の指図で江戸市中であらん限りの暴虐を繰り返した無頼の盗賊団が押しかけ、小栗上野介には、「7000人の暴徒が潜んでいる」「7千余人を撃退する武力がある」「朝廷に反逆する企図がある」と喧伝し、発砲、放火、掠奪を繰り返した。さらに薩長軍に命令された高崎藩、安中藩、吉井藩の3藩の藩士1000人が東善寺を囲み、捕縛される理由もないまま烏川畔の河原で斬首され、挙げ句、鮮血に塗れた首を武竿の先端に突き刺し路傍に立て梟首の辱めを与えたのである。

こうしてあらゆる権謀術策を弄して権力を詐取した薩長は、血塗られた明治維新政府(藩閥政府)を樹立し、五箇条の御誓文とは似て非なる近代国家をつくりだして行ったのである。ネジレにネジレた明治維新政府は、日清・日露戦争に勝利を収め、さらなる海外侵略を目論み、朝鮮・中国への侵略を現実化してアジア・太平洋戦争へと突入し、崩壊してしまうが、近代日本の保守思想には、こうした忌まわしい歴史が底流となって流れているのではないかと思う。(引用終わり)

いろいろなご意見はあるだろうが、これほど貴重な歴史の証言はないだろう。小栗忠順の甥が書いているのだから。時間のある方には一読を勧めたい。

<蜷川 新 略歴>1873(明治6)年5月生まれ(1959年8月没)。東京大学法学部卒、同大学院国際法専攻、法学博士。ベルサイユ講和会議、ワシントン軍縮会議など、政治、外交、赤十字国際会議に列席。第1次世界大戦後、「平和時の赤十字」を提唱し、5大国代表と協議し1919年赤十字社連盟を創立した。歴史の専門家ではないが、法学的視点から幕末・維新史の特異な分析を試みる。

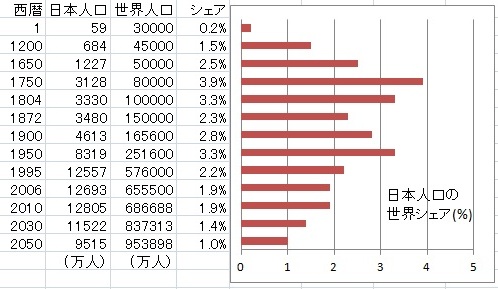

◎注目すべき江戸時代の人口

日本は弥生時代推計59万人、世界は3億人からスタートしたのが、上の一覧とグラフ。西にローマ帝国、東は漢王朝の時代ですから本当に比べものにならないシェア0.2%、それから1200年、律令制国家から鎌倉時代の684万人への成長は、世界人口の伸びを大きく上回って進み、シェア1.5%。そして江戸時代に入った初期は1227万人なのに、八代将軍吉宗のころに3000万人台に達し、世界人口シェア3.9%のピークとなる。同時代史的にはその時代が、如何にいい時代だったかを意味している。

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter