日本のマスメディアは全く報道しないが、2020年東京オリンピック開催は多くの不都合な真実を抱えている。そろそろ、このことを経営者、投資家は、頭に入れて動くべき状況に入り始めている。これから多くの人が体調不良の大幅な増加という状況におかれて、放射能汚染の現実を思い知る日も刻一刻と近づいているので要注意だ。

実際に、福島県内の子どもの甲状腺ガン発生率は平常時の70倍を超えている。

2011年3~6月の放射性セシウムの月間降下物総量は「新宿が盛岡の6倍」、甲状腺癌を起こす放射性ヨウ素の月間降下物総量は「新宿が盛岡の100倍超」(文科省2011年11月25日公表値)という驚くべき数値になっている。世界最大の債権国である日本を利用して世界経済、日本経済を回すために騒がなかっただけで、東京を含む東日本地域住民の内部被曝は極めて深刻状況が水面下で進行していると考えられる。

1951~57年に計97回行われたアメリカのネバダ大気中核実験では、核実験場から220キロ離れたセント・ジョージで大規模な癌発生事件が続出している。220キロといえば、福島第一原発~東京駅、福島第一原発~釜石と同じ距離である。

核実験と原発事故は違うのではと考えている方が多いが、中身は同じ200種以上の放射性物質である。福島第一原発の場合、3号機から猛毒であるプルトニウムを含む放射性ガスが放出されている。これらはセシウムよりはるかに危険度が高い。3.11で地上に降った放射能総量は、ネバダ核実験場で大気中に放出されたそれより「2割」以上も多い。

ところで、国際的な原子力専門メディア、「Nuclear Engineering International」が、2015年11月26日日付で3号機から蒸気、(おそらくトリチウム水蒸気)が噴出しているのを作業員が目撃しているとの報道している。

*以下引用

<More problems for Fukushima>

Tokyo Electric Power Co (Tepco) has admitted that radioactive ground water from the Fukushima Daiichi nuclear power plant has probably been leaking into the Pacific Ocean. It is the first time Tepco has officially acknowledged that contaminated water from the plant may have reached the sea, despite several studies and findings from the Nuclear Regulation Authority (NRA) which confirmed leakages.

“Now we believe that contaminated water has flown out to the sea,” Masayuki Ono, Tepco’s general manager, told a news conference in comments broadcast on Japan’s public NHK television. “We would like to offer our deep apology for causing grave worries for many people, especially for people in Fukushima.”Tepco’s admission has underlined concerns raised by NRA, which earlier in November said its experts had found high levels of caesium in samples taken from coastal seawater and the pit water near the facility. NRA had ordered Tepco to investigate the possibility of a leak, but Tepco said there was insufficient evidence to link the high levels of caesium to a leakage from the plant.

*NRA: Nuclear Regulation Authority

While Tepco acknowledged that contaminated water from the reactors is seeping through ground water channels before flowing into the sea, it said water sample tests showed that the impact of the leakage appeared to be controlled by silt fences built around the reactors, as there was no significant rise in the levels of radioactivity in the sea water.

However, Tepco admitted in April, that around 120t of radioactive water may have leaked into the surrounding ground from a storage tank, and earlier this month, tests on ground water samples showed that levels of caesium-134 had increased more than 110 times in a few days. To prevent further seepage of ground water to the ocean, Tepco is injecting chemical sodium silicate into part of the seawall separating the sea and nuclear plant, which will solidify a larger part of the seawall with the chemical, Reuters reported.

Tepco is also struggling to contain radioactivity at the plant. Workers on 24November reported steam from inside the unit 3 reactor building for the second time in a week. Tepco is investigating the cause after initially suggesting rainwater could have been the source.

“We think it’s possible that rain made its way through the reactor building and, having fallen on the primary containment vessel, which is hot, evaporated [and created] steam,” Tepco spokeswoman Mami Yoshida said, according to Reuters.

The steam rising from unit 3 was noticed by repair crew who were removing contaminated debris from the facility. “All work to remove debris in and around unit 3 was stopped,” a spokesperson for Tepco told The Daily Telegraph. “We have confirmed that radiation levels around the pressure chamber have not changed, and we were able to confirm that the reactor has not reached criticality.”

The incident underscores the concerns and challenges involved in decommissioning the Fukushima plant, including how to dispose of the water used to cool its melting reactors. Tepco has poured thousands of gallons of water over the reactors since the 2011 incident, and disposing of the water with radioactive content is a major problem.

(引用終わり)

また、2015年秋には、福島県宅地建物取引業協会が東京電力を訪れ、約25億円の損害補償を申し入れしている。不動産への原発被害がいよいよ顕在化し、今後は周辺地域、都市圏への波及が警戒される事態もいよいよ間近である。このことを以下の数字がよく物語っている:東京23区の賃貸マンション空室率の上昇が止まらない。既に千代田区36%、中央区28%、目黒区27%となっている。日本政府が放射能汚染を頑なに隠蔽する一番大きな理由は、首都圏の不動産価格を下げたくないからである。都市圏の地価は10%の毀損で100兆円近い評価損失となる。これだけで金融の信用創造機能は不全に陥ってしまう。農林水産業や事業損失に加え不動産の賠償が加わるとなれば、脆弱な日本政府の財政は重大な局面に直面することになる。そのために官民上げて情報統制に狂奔し、被害実態を隠蔽している。

また、下記の避難基準を見ていただきたい。以前も指摘したが、民主党の菅直人政権時代、福島県という地方自冶体を残すために採用されたのが下記の基準である。

この背景は船橋洋一氏の「カウントダウン・メルトダウン」に詳細に描かれている。

ところで現在、マスコミは不気味な沈黙を守っているが、(今から2年前には少しはマスメディアも取り上げた)フクシマのトリチウウム汚染水の問題は、現在どうなっているのだろうか。以下に2年前の東洋経済の記事を参考資料に上げておくので、読んでいただきたい。隠蔽体質の日本政府は、国際世論の批判を恐れて公式発表していないが、日本が汚染水を海洋に放出し続けていることはほぼ、間違いないと考えてもいいのではないか。そして、このことが国際的に公になっただけで、「アンダーコントロール」を声高に叫んでオリンピックを東京に誘致した日本政府は窮地に陥ることは間違いない。

*以下、2016年4月23日東洋経済の記事より

現実味帯びる「トリチウム汚染水」の海洋放出

福島原発タンク1000基に貯まる最大の難題

岡田広行 : 東洋経済記者

東京電力・福島第一原子力発電所をめぐる問題で、除去困難な放射性物質であるトリチウム(三重水素)を含んだ汚染水の海洋放出が現実味を帯びてきた。

経済産業省が設置した汚染水処理対策委員会の「トリチウム水タスクフォース」は4月19日、約1000基のタンクに保管されているトリチウム汚染水の処理方法について、コストや処理期間などの試算結果を発表。「(タスクフォースは)処理方法を決める場ではない」(山本一良主査=名古屋大学参与・名誉教授)としたうえで、水に薄めて海に流す方法が最も低いコストで済むとの試算を明らかにした。

原子炉建屋に流入する地下水は1日300~400トン

福島第一原発の敷地内では、原子炉建屋に流入する地下水が1日に300~400トンに上り、炉心から溶け落ちた燃料と混じり合って生じる汚染水の処理に追われている。

多核種除去設備「ALPS」の本格稼働により、昨年までに高濃度の汚染水のうちでほとんどの放射性核種を基準以下に減らすことができるようになっているとはいえ、現在の技術では取り除くことが困難な物質であるトリチウムが残っているため、タンク内の汚染水は増え続ける一方だ。

すでにタンクに保管されている汚染水の総量は80万トンに達しており、敷地を埋め尽くしつつある。東電では「このままではタンクを造ることができるゾーンは数年でなくなる」(松本純・東電ホールディングス・福島第一廃炉推進カンパニーバイスプレジデント)と危機感を強めている。

そこで持ち上がっているのが、トリチウム水を告示濃度以下に薄めて海に放出するというやり方だ。

原子力規制委員会の田中俊一委員長は3月23日の日本外国特派員協会での講演で、「トリチウム除去は技術的にもほぼ不可能に近いことなので、どの国もみな排水している。漁業者が反対しているのは安全の問題ではなくて、どちらかというと風評被害の問題。もっと政治のほうで努力していただきたい」と政府に対し政治決断を促している。

4月10日に福島県いわき市内で開催された「第1回福島第一廃炉国際フォーラム」でメインスピーカーを務めたウィリアム・マグウッド4世・経済協力開発機構・原子力機関事務局長も、「このままタンクを造り続けるわけにはいかない」としたうえで、「ほかの国であれば(トリチウムは)すでに海に流しているだろう」と言及している。

こうした中でタスクフォースでは、「地層注入」「海洋放出」「水蒸気放出」「水素放出」「地下埋設」の5つの選択肢を設定したうえで、前処理について「希釈」「同位体分離」「なし(そのまま処分)」の場合の技術的成立性について検証。その結果を55パターンからなる一覧表にまとめた。

希釈後海洋放出がもっとも処理コストが少ない

これだけでは何を意味するかわかりにくいが、実際に取り得るパターンは限られているとのニュアンスが読み取れる。というのは、地層注入では適切な地層を見つけ出せるか未知数であること、地下埋設では広大な面積が必要で数千億円規模のコストがかかることなどが記されているからだ。

そうした中でもっとも処理コストが少ないとされたのが「希釈後海洋放出」。調査から設計、建設、処分、監視までのトータルコストは「18億~34億円」で済むとされている。

「希釈して海洋放出」のシナリオでは、1日400トン(立方メートル)のトリチウム汚染水を、告示濃度の1リットル当たり6万ベクレル以下になるように海水と混ぜて希釈したうえで海に流す。いま存在する80万トンの処分終了までに要する期間は88カ月(約7年)と算定されている。

しかし、事は簡単ではない。現在、東電は地下水バイパスやサブドレンを通じてくみ上げた地下水を海に放出しているが、その際の基準値は漁協との取り決めにより1リットル当たり1500ベクレルに設定している。今回、シミュレーションで用いられた告示濃度の6万ベクレルはその40倍に上る。合意のうえで40倍も基準を緩めることが前提になる。

タンク内に事故前の放出量の400年分

そもそも東電がタンクに貯め込んだトリチウムの総量そのものが膨大だ。東電の推定によれば、2013年12月時点で汚染水に含まれていたトリチウムの総量は8×10の14乗(=800兆ベクレル)。これは原発事故前に東電が保安規定で定めていた年間の放出管理基準値(2.2×10の13乗=22兆ベクレル)の40倍近い。

事故前から全国各地の原発はトリチウムを海に放出していたが、福島第一の実績は2009年度で2×10の12乗(2兆ベクレル)。この数字と比べると、タンクに貯められているトリチウムの総量は約400倍(=400年分)にも上る。

原子力に関わる多くの専門家は「健康や環境に与える影響はないに等しい」と声をそろえるが、異論もある。トリチウムが放射性物質であることに変わりはない。東北地方の水産物は今でも買い控えや輸入禁止措置に見舞われているだけに、復興途上の被災地が受けるダメージも大きい。「希釈後海洋放出」の実際のコストは計り知れない。

(引用終わり)

現在、日本のマスメディアは官邸や巨大なオリンピック利権に配慮して本当の事が全く言えない状況に陥っていることを常に頭に入れておく必要がある。

多くの国民にできるだけ、意識させないように最大限の配慮をしているが、「NHKスペシャル廃炉への道 2016 核燃料デブリ迫られる決断(NHK総合・2016/5/29 放送)」で、報道されたようにメルトダウンした核燃料(デブリ)の処理も実際には何のメドも立っていないのが現実である。

さらに大手メディアが、無視しているためにほとんどの国民は全く知らないが、メルトダウンした核燃料が地下水と反応して天然原子炉になる可能性を地球化学の権威、小嶋稔東京大学名誉教授が指摘していることも忘れてはならない。これも2012年地球化学学会で「福島原発―再臨界の可能性」― オクロ天然原子炉の教訓(小嶋稔, 羽場麻希子)として公式に学会発表されている公開情報である。

以前、小嶋教授が一般向けに岩波の「図書2013/7月号」に寄稿したものを東愛知新聞の論説に一部引用したが、今回はその全文を紹介する。以下。

天然原子炉と福島原発事故

地球化学者黒田和夫の遺したもの

小嶋 稔

福島原発事故は放射性物質の流出で環境へ甚大な災害をもたらした。さらに私を含む同位体地球化学を専攻する者の多くは、福島第一原子力発電所一号炉のメルトダウンした核燃料が再臨界を起こし、大規模な核分裂連鎖反応を起こすのでは、との危惧を払拭し切れない。もしそのような事態ともなれば、東日木が壊滅するとの菅元首相の警告が現実のものになってしまう。加えて、こうした危惧を裏付けるように、去年7月に経済産業省で行なわれた「福島第一原子力発電所事故に関する技術ワークショップ」での報告は、たいへんショッキングなものであった。

このワークショップでは、2011年3月の原発事故の直後にウランの核分裂連鎖反応の再臨界が起きる可能性があったことが議論されている。細密な計算結果から連鎖反応の可能性が高かったにもかかわらず、なぜか大規模なウランの核分裂連鎖反応が起きなかった。しかしこの幸運は、海水の注入により、予想もしなかった塩素(正確には塩素系同位体のひとつ塩素35)の中性子吸収効果という、まったくの偶然に助けられた結果だったと結論している。さらに、この驚くべき事実に関する一般への報道が十分にはなされていない、というのもまた驚きである。

過去2年、放射能汚染の議論・報道がマスコミを賑わしている反面、さらに深刻な再臨界の議論が専門家の間ですら皆無に近い。しかし、1972年9月フランス原子力庁が発表したガボン協和国(アフリカ)での「オクロ天然原子炉」発見は、再臨界は原子炉内に限らず自然界でも起きる事を証明した。福島第一原発一号炉のメルトダウンしたウラン核燃料が現在どのような状態なのかよく分かっていない。しかし、メルトダウンの現状は、きわめて厳格なコントロール下で正常運転中の原子炉より、「オクロ天然原子炉」の「火元」になったオクロ・ウラン鉱床の状態に近い可能性も否定出来ない。

東電原発事故の対応は、現状ではほとんど汚染除去などの対症療法に限られているのは事態の緊急性からやむを得ない面もあるが、より長期的な視点からの再臨界の議論は、その結果の重大性を考えるとけっして看過されてはならない。「オクロ天然原子炉」は、こうした問題の解明に貴重な手掛かりを与えてくれる。

ここでは今後の日本と日本人にとって最大の課題となった福島原発事故の処理問題に「オクロ天然原子炉」の持つきわめて重要な科学的意義について述べたい。また「天然原子炉」という画期的なアイデアを世界で初めて提案した地球・宇宙化学者故黒田和夫教授――生涯の三分の二以上を帰化したアメリカ合衆国で過ごし、日本には比較的馴染みの薄いまま彼の地で2002年に没した――の素顔の一面も紹介したい。まず現今のウラン核燃料原子力発電の誕生の場面をごく簡単に眺めよう。

ナチの脅威から逃れイタリアからアメリカ合衆国に亡命したエンリコ・フェルミ(ノーベル物理学賞受賞者)を中心にシカゴ大学の研究者らは、シカゴ大学キャンパスの隅にある体育館の地下実験室で初めて原子炉の実験に成功した。第二次世界大戦最中の1942年のことである。実験計画は極秘のベールに包まれ、詳細が発表されたのは戦後暫くたってのことである。この原子炉の出力はわずか2分の1ワット、豆電球を点す程度の実験炉であった。サッカー場の片隅には「1942年12月2日、人類はここに初めてウランの連鎖反応から原子力エネルギーをとりだすことに成功した」と書かれた小さな掲示板が立てられている。自然界にかつて存在したことのない、人智を尽くした精巧の極みとも言うべき原子炉の創造によって、人智は自然を超えた、とでも言わんばかりである。実験に際し、フェルミらは当然ながら核分裂連鎖反応が周りの自然界に「飛火」しないか、という懸念を綿密に検討し、その結果を踏まえ実験に踏み切った。しかし、この「自然を超えた人智」という思い込みは間違いであったことが、シカゴ大学での実験原子炉成功から30年後に実証されることになる。その理論的予測は当時アーカンソー州立大学に赴任して間もない黒田和夫が1956年に発表した画期的な論文によってなされたのであるが、しかしこれは「天然原子炉の発見」というフランス原子力庁の1972年の公式発表まで、ほぼ完全に無視される。フェルミらの創った原子炉がいかに人びとを驚嘆させたかは、当時の合衆国国防委員会の長官が「イタリアの航海者が新世界に上陸した」と賞賛したことからもうかがえる。余談ながらこの賞賛のメッセージは、原子炉の建設が極秘研究として遂行されたため暗号文で送られたという。このようにフェルミの業績は同じくイタリア出身のコロンブスによるアメリカ大陸到達にもたとえられ、さらにはガリレオ以来イタリアが生んだ最高の物理学者とも称されたフェルミの名声とも重なって、原子炉の完全性に対する世間の疑念を払拭するのに貢献した事は容易にうなずける。

一方の黒田和夫は1917年に福岡県に生まれ、東京帝国大学理学部化学科を卒業、1944年には異例の若さで同教室の助教授に就任したが、49年には助教授を休職し、新婚の妻を残してアメリカに渡った。冷戦下にあった当時のアメリカは日本やドイツなど旧敵国の優れた科学者に永住権を与え招聘していた。サンフランシスコに着いた黒田は、移民局の役人に、提示したoccupied Japanのスタンプの押された旅券などくずかごに捨ててしまえと言われ、仰天したと書いている。 アメリカに渡った黒田は渡米3年後にアーカンソー州立大学に準教授の職を得、化学を専攻するオランダ系アメリカ人と再婚、以降1987年に名誉教授として退職するまで同大学で地球・宇宙化学の研究と学生の指導に当たった。黒田の死後ルイーズ夫人は、黒田の遺品の中にあった戦時中の日本の原爆開発計画に関する文書を日本に返還し、文書は現在、理化学研究所記念史料室に丁寧に保管されている。黒田自身は、当時の日本の原爆計画には直接関わってはいないが、偶然の巡りあわせで、理化学研究所で進行中だった原子爆弾開発計画に巻き込まれることになった。 終戦前日の8月14日、理化学研究所で原爆計画に関わっていた旧知の研究者が東大の黒田の研究室を訪れ、廃棄処分を命じられていた原爆計画に関する文書を持参し秘匿を頼んだ。明くる15日は無条件降伏受諾の日であり、原爆計画と黒田の直接の関わりはわずか10日であっけなく終った。黒田自身の記録(『十七億年前の原子炉』講談社ブルーバックス、1988年)や後年黒田と筆者との会話の記憶をもとにこの間の経緯を簡単に辿ってみよう。

広島に原爆が投下された8月6日、黒田は理学部長の水島三一郎教授に呼び出された。講座主任の木村健二郎教授(当時黒田は教授の女婿)がたまたま不在のため助教授の黒田が代わりに呼ばれたもので、広島に落とされた新型爆弾が原子爆弾かどうか、との政府からの問い合わせがあった、と言うのである。黒田は即座に、間違いなく原子爆弾です、と答えた。こうして黒田は木村教授のかわりに(当時木村教授は進行中の原爆開発計画における化学部門の総括者でもあった)海軍省に赴いた。そこで黒田は海軍省の高官に原子爆弾に関するすべての文献資料を早急にまとめて作成するよう要求される。さらにその高官は今後の原爆製造についても黒田に任せたいとの口ぶりだった。日本の原爆計画は、開戦後から陸軍の管轄下で理化学研究所を中心に進められて来たが、戦争が末期的状態になり、これまで傍観していた海軍も敗色濃厚な戦争の推移にいたたまれず、にわかに原爆開発にとびついたのだろう。国家存亡の危機的状況下での要請である。海軍省を出た黒田は、その足で焼け残っていた神田の学士会館に行き、一部屋を自分に使わせるよう求めた。会館側は黒田の高揚感に圧倒されたのであろうか、最上の部屋を提供した。黒田はここから東大に通い原爆関係の文献をしらべ始めたが、敗戦で黒田の「原爆プロジェクト〈海軍省版〉」はあっけなく消滅した。しかし、敗戦前日の14日に旧知の研究者が密かに持ち込んだ書類は、後年日本の原爆研究の歴史を辿る唯一の公式文書として貴重な存在となった。露見すれば厳しい処罰も予想される危険を冒して思い切った行動をとった研究者が誰だったのか分からない。さらに黒田がどのようにしてアメリカに持ち込んだのかも不明である。

筆者が初めて黒田に会ったのは、1978年箱根で開催された希ガス地球化学に関する日米科学シンポジウムの折であった。黒田は彼の講演で、まずスライドの一枚目で日の丸を示し、これは日本の旗に非ず、自身の生涯の研究テーマの太陽である、とわざわざ断ってから講演を始めたのが印象深い。あとで本人から聞いた話では、このスライドは彼のアメリカの大学の学期最初の講義に必ず学生に見せるものだと言う。10年ほど後に第二回の同シンポジウムが、今度はアメリカ側の主催でイェローストーン国立公園において開かれた。この折に黒田は、「一回目の箱根では日本は旗色が悪かったが、このイェローストーンでは日本の完全勝利に終った」と述べ、日本の研究者には面映い思いを、またアメリカの研究者にはまたかの苦笑いを誘った。こうした黒田のいささか子供っぽい対抗意識は、生涯を通し黒田の言動に見られる。

戦時中、黒田の研究は自然界とりわけ温泉水等に含まれるラジウム含有量の調査であった。アメリカに渡った黒田は、1951年ニューヨークで開かれたアメリカ化学会の創立75周年記念特別年会「地球化学シンポジウム」の招待講演者として初めて国際会議の檜舞台に立った。このシンポジウムで黒田の温泉水のラジウム含有量に関する研究発表を聞いたアーカンソー州立大学化学科のエドワード教授は大変興味を示し、黒田を同大学へ招いた。アメリカ南部アーカンソー州の州都は後年人種差別撤廃運動の発端となったリトルロックで、保守的な土地柄である。エドワード教授は、州の国立公園内にある温泉の熱源は地下にあるラジウムではないか、という考えの持ち主で、これを証明しようと黒田の研究に目をつけた。結果は無論否定的であった。現在ではおそらく地球化学者のほとんどがこのような仮説を一笑に付すであろうが、筆者は、現在でもこうした話が意外な尾を引いていることをアメリカ南部での学会で実感する機会に出会ってい

る。アーカンソー州の隣のテネシー州にはアメリカ最大規模のオークリッジ国立研究所がある。筆者は、2010年にテネシー州で開催された地球・宇宙化学では最も権威のあるとされるゴールドシュミット国際会議において、地元選出の合衆国上院議員が国の原子力政策に関する招待講演を行い、あらゆる子不ルギーに比べ原子力が桁違いに有利だとする熱のこもった主張を聞いた。サッカー場一面程度の敷地があれば、アメリカー国の放射性廃棄物の処理なら充分まかなえるというこの上院議員の主張を聞き、鼻白んだ記憶が生々しい。現在でも大規模な温泉の熱源が原子核エネルギーだとする極論を必ずしも否定しない原子カエネルギー擁護派の一部科学者の見解は、身近な大規模な温泉群(テネシー州の国立公園にはアメリカでも最大規模の温泉がある)に永年なじんできた同州の住民にとっては原子炉の安全性の間接的な保証にも感じられ、アメリカでもとりわけ保守的でしかも大規模な原子力関連の研究所を持つ南部諸州には強い政治的アピールを持つのであろう。

黒田は、温泉水のラジウム含有量の研究の傍ら、1947年になってようやく発表されたフェルミらの原子炉理論に強く興味をひかれ、独自の研究を始めた。フェルミらが、核分裂連鎖反応が外部に「飛火」するのを怖れ、詳しい研究を行ったことは既に述べた。この一環として、フェルミらはかつてキュリー夫人がラジウムを抽出したチェコのヨアヒムス・ウラン鉱床をはじめ、多くのウラン鉱床で核分裂連鎖反応の痕跡があるか否かの詳しい調査を行った。しかしこの詳細な研究結果からはその痕跡は見出せなかった。ところが黒田はこの結論には重大な見落としがあるのに気付き、ウラン核分裂連鎖反応は自然界でも起こり得ると主張した。しかし、この黒田の主張はシカゴ大学のフェルミらの研究グループをはじめ多方面から強い反発を受け、無視され続けるが、20年後に事態は意外な展開を見せる。

1972年フランス原子力庁は、かつてフランスの植民地だった赤道直下のアフリカにあるガボン共和国のオクロ鉱山から産出されたウラン鉱石がきわめて異常な同位体組成を持ち、その同位体組成は現在の原子炉で使用済のウラン燃料の燃えカスと酷似している、と発表した。さらに原子力庁は、その同位体異常は20年程前に黒田が予言した天然原子炉仮説でほぼ完全に説明出来る、と結論した。これを報じたフランスの『ル・モンド』は、フェルミらの原子炉は自然の故知を真似たにすぎないと、黒田の画期的なアイデアを認めなかったシカゴ学派への皮肉とも取れる論評を載せている。フランスの科学者による天然原子炉の発見を賞賛することで、アメリカに押され気味の当時のフラ

ンス科学界が一矢を報いた、との思いも透けて見える。ともあれ黒田の画期的な予言はこうしてようやく陽の目を見る事になった。

1972年のオクロ天然原子炉の発見以来、天然原子炉の地球化学的研究は原子炉から出る放射性廃棄物処理のモデルとして重要視されてきた。こうした研究の結果、オクロ天然原子炉は、今から約20億年前にウランが臨界に達し、約15万年間にわたり原子の火が間欠的に燃え続けた、そしてその間の総出力は現在の100万キロワット級の原子力発電炉五基を1年間フル稼働した時に発生する熱エネルギーに相当する、と結論された。さらにオクロ天然原子炉は約15万年間連続的に核反応を起こしていたのではなく、かなり間欠的だった、とも推定されている。

現在の福島第一原発の一号炉はメルトダウンを起こし、原子炉から漏れ出した約35トンのウラン燃料は、これも一緒に溶融した周りの物質と混じり合いきわめて複雑な化学組成の物質(デブリ)を創り、原子炉格納容器下部に溜まっていると思われているが、詳しい状況は極度に高い放射線のため直接観測は不可能で、実態は分からない。

シカゴ大学の研究者らが天然原子炉の可能性を無視したのは、現在の鉱床ウランに含まれる水の量に基づいて計算を行い(ウラン核分裂連鎖反応を起こすには、ウラン原子のまわりに充分な量の水の存在が不可欠である)、核分裂連鎖反応の「延焼」を推定した結果であった。他方、自然界でウランが鉱床として形成される際には、ウランはまず岩石中から徐々に水に溶けしみ出し、そうして集まってきた水の中で沈澱堆積しウラン鉱を形成した、という点に黒田は注目した。つまり豊富な水の存在はウラン鉱床形成に不可欠の条件であった。さらにウランの鉱床の中には形成年代が古いものがあり、この二つの条件が重なるとウラン核分裂連鎖反応がより起りやすい状態になる。

ウラン鉱床の古さが問題になる理由を説明しよう。

現在、天然に存在するウランは、ともに放射崩壊する二つの同位体ウラン235とウラン238を含み、その割合は約1対138である。このうち核燃料になるのはウラン235で、ウラン238は燃料には使えない。従って原子炉の燃料として用いるにはウラン235の割合を人為的に増やしておく必要がある。これがいわゆる濃縮ウラン燃料と呼ばれるものである。しかしウラン235の放射崩壊半減期はウラン238の7分の1と短い(約7億年)ので、古いウランほどウラン235の相対的な割合が高くなる。たとえば20億年前に遡ると、その割合は現在の約3.7倍となり、現今原子力発電に用いられている濃縮ウラン燃料のウラン235濃縮度にほぼ近い価となる。したがって、福島第一原発一号

炉のメルトダウン・デブリウランが置かれている環境は、豊富な水の存在、そしてウラン235の濃縮という、核分裂連鎖反応を起こす二つの重要な因子が高くなり、「オクロ天然原子炉」の環境に、より近づくことになる。

黒田の提起した「天然原子炉」は、福島原発事故の今後の処理に科学的側面から大きな教訓を与えてくれる。福島第一原発一号炉のメルトダウンした燃料デブリが不幸にしてもう一つの「オクロ天然原子炉」にならない事を願い、黒田の遺訓を活かして、この深刻な問題に一刻も早い対応を訴えたい。

(おじまみのる・地球惑星科学)

(引用終わり)

如何だろうか。核燃料がメルトダウンしたフクシマ第一原発があまりにも危険な状況に放置されたままになっていることが理解できるのではないだろうか。日本の現実は、オリンピックなどやっている場合ではないのである。

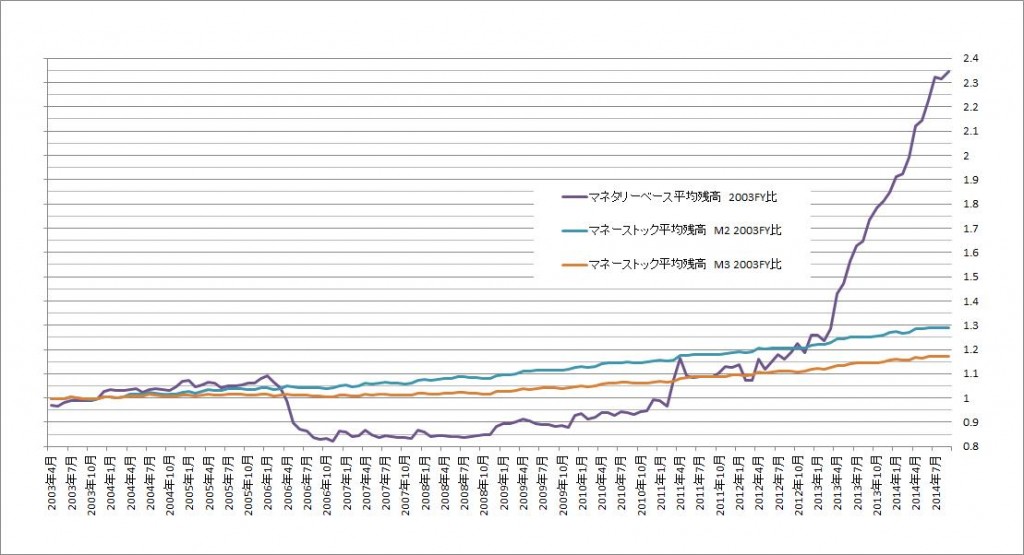

もう一つの不都合な真実は、その失敗が明らかになりつつあるアベノミクスをさらに推し進めていることによって将来、起こる国債のデフォルト、国家財政の破綻である。(むろん、大東亜戦争後のようにハイパーインフレによって乗り越えたいと考えているだろうが、)ご存じのように、現在日本の株価は日銀、年金資金等の公的資金で必死に買い支えているが、それもすでに目先の天井を打ったと見るべき状況にある。報道によれば、日経平均採用銘柄の90%で日銀が大株主になるという異常事態になっている。

さらに国際的に明らかになりつつある東京オリンピック誘致に関する誘致買収疑惑もある。

<東京オリンピック誘致金銭疑惑の簡単な経緯>

現在、「国際陸連」のドーピング問題を調査している「世界反ドーピング機関(WADA)」の第三者委員会が公表した報告書で、東京が勝った20年夏季オリンピック招致に絡んで日本側が国際陸連に協賛金を支払ったと指摘されている。

支払いは「国際陸連」主催の競技大会「ダイヤモンドリーグ」の協賛金として400万ドル(約4億7200万円)から500万ドル(約5億9000万円)が、2回に分けて支払われたのではないかとしている。当時、「国際陸連」の会長であったディアク氏は、「IOC(国際オリンピック委員会)」の委員を務めていて、開催地決定の投票権があった。英大手紙の「ガーディアン」などによると、オリンピック招致のライバルだったイスタンブールは協賛金を支払わず、当時のディアク国際陸連会長の支持を失い、東京が開催権を獲得したとしている。

現在「IOC」は、「WADA」の第三者機関に対して資料の提出を求め、フランス検察庁がこの問題の具体的な調査に入っている。5月12日、イギリスの大衆紙「デイリー・メール」は、「日本の秘密支払いが証明されれば、ロンドンが2020年オリンピック開催へ」という題名の記事を掲載し、「東京オリンピック招致委員会」の銀行口座の存在が確認されたことを明らかにした。

同記事によるとフランス検察庁は、「東京オリンピック招致委員会」の銀行口座から、ディアク前会長の息子が所有するシンガポールの「Black Tidings社」への2回の支払いの調査を開始したことを明らかにした。少なくとも2億2000万円の支払いが行われた可能性が高いとしている。「Black Tidings社」は、「国際陸連」のドーピング疑惑で発生した資金のマネー・ロンダリングでフランス検察庁は捜査を行っていた。

記事によると、もし「東京オリンピック招致委員会」が「国際陸連」のドーピングスキャンダルの中心になっている会社に不法な支払いを行なったと結論した場合、「IOC」は2020年の東京開催の決定を白紙に戻し、ロンドンに開催地を変更する可能性があると報じた。ロンドンは2012年の開催地であり、当時の施設がそのまま使える状態にある。

このように東京オリンピック開催の裏にある不都合な真実を多くの日本人が知るべき時が近づいている。要するに海外勢が不都合な真実を声高に言い出せば、オリンピック返上になる可能性が高いということである。今までは世界最大の債権国=日本が米国を中心とした債務国にお金を回して世界経済は回っている現実があるので、海外勢は日本政府の隠蔽を黙認していた過ぎない。たしかにまだ、北朝鮮の非核化に日本が巨額のお金を出すという役割が残っているが、そちらにメドが付けば何が起きてもおかしくない状況になるのではないか。

このほかにも太陽活動の変動によって活動期に入った環太平洋火山帯にある日本列島のことも考慮すれば、地震等の大きな災害も大変心配されるところである。

オリンピックのお祭り騒ぎをする前に日本にはすべきことが山積しているという厳しい現実に目を向けるべき時が迫って来ている。

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter