先日、日銀が「インフレ目標1%」を掲げたが、これは先月発表されたFRBの「インフレ目標2%」に追随したもので、主体性のなさが表れている。ただ、インフレ懸念のある米国と、重症のデフレに陥っている日本では事情が異なるので、同様の目標を設定しても効果があるかどうかは疑問だ。

毎日新聞は、2月14日付けでこう報じている。(http://mainichi.jp/select/biz/news/20120215k0000m020068000c.html)

毎日新聞 2012年2月14日 21時52分(最終更新 2月15日 1時16分)

日銀:インフレ目標1% デフレ脱却へ強い決意

日銀は14日の金融政策決定会合で、金融政策で目指す物価水準となる「中長期的な物価安定のめど(Price Stability Goal)」を新設、当面は消費者物価上昇率1%を目指す方針を全会一致で決めた。従来は消極的だった「インフレ目標」を事実上採用、資産買い入れ基金を10兆円拡大し65兆円程度とする追加緩和も決め、物価下落の継続が経済を圧迫するデフレからの脱却に強い決意を示した。白川方明総裁は会合後の記者会見で「どうすれば、中央銀行の責任を果たせるかを考えた」と説明した。

日銀は従来、デフレ脱却を展望する物価水準について、各政策委員が考える望ましい物価上昇率を集計した「物価安定の理解」を公表。「2%以下のプラス領域で、中心は1%程度」と説明してきたが、市場では「数値は目標か、単なる目安か。分かりにくい」と批判があり、政府・与党内では「インフレ目標」の採用を求める声も根強かったが、日銀は消極的だった。

インフレ目標は元来、物価高騰が国民生活を苦しめる状況で、中央銀行が金融引き締めなどで物価を抑えるための手段として使われてきた。実質ゼロ金利状況もあり、日銀は「インフレ目標を採用しても物価上昇効果は期待できない」(幹部)と主張。白川総裁は講演で「物価上昇率を過度に重視した金融政策は逆に経済の安定を損なう」としてきた。

しかし、米連邦準備制度理事会(FRB)が1月25日、長期的な物価上昇率の目標を2%とする「インフレ目標」導入を決定。実質ゼロ金利を「少なくとも14年終盤」まで続ける方針を示すと、状況は一変した。

政府・与党内では「日銀がFRBより金融緩和に慎重とのイメージが円高を助長している」との批判が噴出。民主党の前原誠司政調会長は政府と日銀が政策協定を結び、デフレ脱却の目標を共有する可能性に言及した。今月13日には、11年10~12月期に2期ぶりのマイナス成長に転落したことが判明。次の一手を迫られた日銀はインフレ目標の封印を解いた。

「物価安定のめど」は金融政策が目指す物価上昇率を「2%以下のプラス。当面は1%」と明示。「それ(1%上昇)が見通せるまで実質ゼロ金利政策と資産買い入れなど強力な金融緩和を推進する」と宣言した。政策委員の物価上昇率予想は12年度0.1%、13年度0.5%で、市場ではゼロ金利を含む緩和策の長期化観測が広がる。

これがより期間の長い金利の低下につながれば、企業や個人は資金が借りやすくなり、投資や消費を活発化させる可能性がある。その結果、モノがもっと売れ、賃金や物価も上昇し、デフレから脱却するのが期待される道筋だ。ただ、雇用不安もくすぶる中、インフレ目標の効果は見通せない。【谷川貴史】

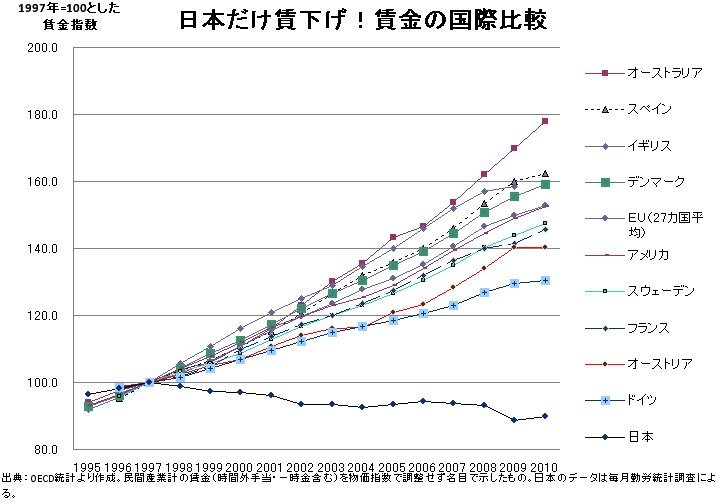

これまで何回もレポートで指摘させていただいたように日本は1996年から名目GDPが全く増えていない、その結果、同じように名目賃金が下がり続けているただ一つの先進国である。そのことに一番寄与しているのが、一般人には、通貨を発行している以外何をやっているのかわからない銀行の中の銀行、日本銀行である。今回は、そのことをよく理解できる本をいくつか紹介したい。マスコミではこのような論説は封印されているので、戸惑う方がいるかもしれないが、真実は案外単純なものである。まず、一冊目は「日銀~円の王権」である。

『日銀―円の王権』吉田祐一著(学習研究社)

「円の王権」という言葉にこの本の主張が込められている。円という通貨を発行するのは日銀が持っている権限であることだけがよく知られている。吉田氏は、円すなわち、マネーを発行する権限を持っている存在、つまり、金融を支配している存在こそが資本主義社会における「真の権力者」だと言っている。

さらに、同時に、日銀は王権の所有者でもあり、日銀総裁は日本国王であるとまで言い切っている。ここで国王というのは、皇帝(王の中の王)に認められた属国の指導者のことをいうとまではっきり言い切っている。

彼は、この本の中で二つの仮説を立てている。それは、「近代、現代の経済は中央銀行によってコントロールされており、中央銀行の支配者が本当の権力者である」というものであり、もう一つは、「現在の日本は、米国の属国であり、覇権国、米国からの指示で動いている」というものである。

本書は、この二つの仮説、(モデル)を基本に置きながら、過去の歴史書を検証し、自分の仮説の正しさを検証しようというものである。

本書巻末の参照文献一覧をみると、著者が、本書を書くにあたり、本人が書き残すか、他者に口述筆記させたものをまとめた財界人回想録の類を徹底的に収集している事がわかる。

また、日本ではこれまで、政治の側面だけに注目し、経済の話題は補足的に論じられることが多かった。だが、現在の国際情勢を理解するのも、経済の問題を前提に考えた方がわかりやすいことは言うまでもない。2007年夏、リーマンショックから始まった世界金融危機は、ウォール街の銀行家の強欲(グリード)が原因であり、それを可能にしたのは、ブッシュ政権の住宅政策や、金融工学の存在である。

現在同様、過去も多かれ少なかれ、そのように世の中は動いていたと考えるべきである。ところが、現在の日本では、明治時代の最初から現在に至るまでの日本の金融史を、そのような国際情勢の変動という視点を含めて描いた本はいままでなかった。

日本の明治以降、戦争終結までの歴史といえば、せいぜい司馬遼太郎氏の一連の歴史小説に始まり、半藤一利氏や秦郁彦氏らの歴史家が描く終戦秘話で終わるのが慣例だった。

どれもこれも、明治維新前後のヒーローにはじまり、なぜか大正時代をすっ飛ばして、昭和時代の戦争指導者とそれに反対した政治家、そして、国の命令で死地に赴く日本軍兵士、そして原爆、終戦という同じパターンで埋め尽くされている。

これらの歴史作家や歴史家たちには、経済権力の姿をまったく見ようとしていない。半分は故意にやっているに違いない。

『日銀・円の王権』を一読してわかることは、司馬遼太郎氏や半藤一利氏のような歴史作家たちがことさらにもてはやされる背景には、歴史において本当に重要な金融の支配の歴史を日本の一般国民に知られたくないという大きな目的があったということかもしれない。

それではなぜ、そのような情報コントロールをしなければならないのか。

これは、本書を一読すればすぐにわかる疑問なのだが、簡単にまとめると、「戦前と戦後の日本の経済人脈はひとつながりの系譜でつながっている」からである。

現在の日銀で王権を保持している人物と、明治時代に日銀が誕生したときに王権を与えられた人物が一つの系譜でつながっている。こういう事を知られてしまっては、日銀にとって非常に不都合なのである。過去の歴史が「過去のこと」としてすまされなく危険性がある。

<日銀を作ったのはフランス・ロスチャイルド家>

著者は、「円の王権」を与えるのは、日本国内の政治家ではなく、その時々の世界覇権国にいる帝国の権力者たちであると解説している。日銀を作ったのは、松方正義という人物である。この人物に、日本初の中央銀行である「日本銀行」を設立するように指示したのは、フランスのアルフォンス・ド・ロスチャイルドだと分析している。

この松方とロスチャイルドの交友については、ロスチャイルド家の番頭(支配人)であった、レオン・セーという人物を通して行われている。吉田氏は、レオン・セーとロスチャイルド、セーと松方の人脈を記した文献を引用し、議論の余地がないほどに「日銀を作ったのはロスチャイルドだ」という立証をしている(なお、松方は日銀総裁には就任していない)。また、セーを論じるにあたって、祖父にあたるジャン=バティスト・セーを、フランスの思想家ミシェル・フーコー『言葉と物』から説き明かしている。

このように、日銀を設立したのは大蔵卿であった松方正義で、彼はロスチャイルドのカウンターパート(現地における受け皿)であるが、重要なのは、覇権国とのこのカウンターパートの関係を歴代の日銀総裁が継続して築いているということである。そして、大蔵大臣と日銀総裁を前後して務める例を多数示している。

吉田氏はこの帝国-属国の関係をきわめて単純に示している。一例を挙げると次のようになる。

高橋是清(第7代総裁)-ジェイコブ・シフ(ロスチャイルド-クーン・ローブ)

井上準之助(第9,11代)-トーマス・ラモント(モルガン)

池田成彬(第14代)- オーウェン・ヤング(モルガン→ロックフェラー)

渋沢敬三(第16代)- ロックフェラー3世

新木栄吉(第17代)- ロックフェラー3世

一万田尚登(第18代)-ロックフェラー3世

前川春雄(第24代)-デイヴィッド・ロックフェラー

むろん、これらの「人脈」がどのように成り立っていったのか、という経緯についても、当事者の証言である「回顧録」を使って複雑な人間関係の糸を解きほぐしている。

<覇権国の権力移動が属国に波及する>

帝国側で属国の国王に指令を与えている人物が変遷していくことに注目して欲しい。この権力移行の影響を受けて属国の指導者、すなわち国王も変わるのだ。日本は明治維新以降、英米という覇権国の属国であり、ときの覇権国の衰亡や権力闘争の結果として、「世界皇帝」が移り変わり、国王も変わっていくということである。

著者は、イギリスやアメリカ本国の、金融覇権の移り変わりに目を向けた上で、その変動が時間差で日本にも津波のように押し寄せてくるという事実をていねいに説明している。

一例を挙げよう。吉田氏は、池田成彬(いけだしげあき)という日本の財界人を取り上げている。池田は、いわゆる洋行帰りである。慶応大学を出て、ハーヴァード大学に留学した後は、三井銀行に入行している。

三井といえば、もともとはロスチャイルド系の銀行であった。1920年代にもなると、アメリカがイギリスに変わって、金融の主役に躍り出てきた。イギリスとアメリカを股に掛けて活躍していた、高橋是清とつながっていた、クーン・ローブ商会に変わって、1907年のニューヨークの金融恐慌を契機に、モルガン商会が台頭してきていた。モルガン商会では、ファミリーの信任を受けて経営者になる大番頭として、トーマス・ラモントが実力を付けてきており、これが井上準之助と友好関係を築き上げるのである。

池田が財界で名をとどろかせたのは、帝国のモルガン財閥が大打撃を受けた、1929年のウォール街株価大暴落の直後に行った、「ドル買い」であった。ドル買いのきっかけになったのは、井上準之助が大蔵大臣の時に進めた「金解禁」政策であった。

重要なのは池田が、モルガンに変わってアメリカ経済を支配した、国内民族資本であったロックフェラー財閥の存在を察知する情報収集力があったことである。これが彼のドル買いの判断にも影響を与えたというのである。

池田を指導したのが、オーウェン・ヤングという財界人だ。彼は、ニューヨークに当時建設されたロックフェラーセンターの中心部をなす、RCAビル(現在のGEビル)を保有する、大企業GE(ゼネラル・エレクトリック)の会長であった。

一般的には、GEはモルガン系の企業だということになっており、日本の欧米企業研究でもこれが主流である。ところが、吉田氏は、ヤングはモルガンとロックフェラーの両方に巧みにつながっていた人物であったと分析している。その証拠としては、GEビルをロックフェラーセンターの中枢に置いた事に加え、ヤング自身がロックフェラー財団の理事を務めていたことがあげられるという。

要するに、権力の移行期に活躍していたヤングは、モルガン家の没落を見て取るや、すぐさまロックフェラー家に「鞍替え」できるように、事前から「両天秤」を仕掛けておいたわけだ。これは、吉田氏が、ヤング、フランクリン・ルーズヴェルト大統領とロックフェラーの三者の関係を検討して思いついたことらしい。

例えば、吉田氏は池田の口述による『財界回顧』という本の一部分を引用し、「池田成彬の親分はオーウェン・ヤングである」と立証する。

( 『日銀・円の王権』185~86ページから引用開始)

ヤング・プランで有名なあのオーエン・ヤングという人、――あの人は私達がアメリカから日本に帰ってきてから、次期大統領の選挙に出るだろうという噂がありましたが、本人は「自分は政治家にならん」と断ったことが新聞に出ておりましたが、私があの人に会ったのはパリーでヤング・プランの会議の時に一、二遍でした。しかしそのとき深くは話さなかった。ところがニューヨークに行ってG・E(ジェネラル・エレクトリック)社長のスゥオープに逢うと、(彼が社長でヤングは会長)スゥオープは私に、「あなたはヤングとゆっくり話をして貰いたい。自分の別荘へ(日曜だったと思うが)きてくれ。ほかの人は呼ばないから、二人だけでゆっくり話してくれ」という触れ込みです。(中略)

しかし私はよくいうのですよ。私はベルリン、ロンドン、パリー、ニューヨーク、--主なるところを渡り歩いたが、政治家には会わないという建前だから誰にも会わない。しかし銀行家にはことごとく会っておる。なかには二遍も三遍も会っておる者もある。

また、銀行家以外の企業家や実業家の人たちにも会っておる。この数ある中で、偉いと思ったのはヤングですね。どこが偉いといわれると困るが・・・・・

この人は、身体も大きく、いうことがはっきりしており、何となく信頼できるような心持ちがしました。不思議なひとです。人を引きつけるようなところがあった。芝浦の関係で日本にも来たことがあります。(『財界回顧』86ページ)

(引用終わり)

上の『財界回顧』の引用文は、何も背後関係を知らずに読むと、読み飛ばしてしまいそうなところであるが、吉田氏は、池田特有のぼやかした表現の奥に込められた真意を解読している。

(『日銀・円の王権』(186ページ)から引用開始)

池田はヤングを通して、モルガン家ではなくロックフェラー家の意向を知ることになったのである。当時の日本の財界は、井上準之助をはじめ、モルガン家からの情報に依存していた。そのなかで、池田のみロックフェラー財閥のコネクションを持ち、先行した情報を持っていたことになる。

(引用終わり)

吉田氏は、このように世界帝国における権力の移行と日本における王権の移行をとらえている。重要なのは、権力変動期に鋭くその事実を他に先んじて情報として入手することが出来る人物だけは最終的に生き残るということかもしれない。そうすれば、「先行者利得」の独占が可能になるからだ。

上記のロスチャイルドからロックフェラーへと言う分析をしているが、この点については、金融においては、ロスチャイルドの力が依然、まだ、大きいのではないかと小生は考えている。また、国際金融資本の一族は密接に結びついているので、そのような枠組みにここまでこだわる必要はないと小生は考える。

<戦争指導者の歴史はさほど重要ではない>

さらに財界・経済から見た日本の近現代史という視点を取っていくと、日本の歴史ものの主流である政治家や軍人を主役にした歴史物語がいかに真実から遠ざかり、隠蔽しているのかがわかる。吉田氏は、『日銀・円の王権』の中で、経済史研究者の松浦正孝の『財界の政治経済史』や、ジョン・ロバーツの『三井』などの著作を参照しながら、それを立証している。

財界の恐ろしいところは、戦争を継続しつつも、ビジネスをちゃんと行っていくというところである。

これは、第二次世界大戦中も、各国の中央銀行によって結成される、国際決済銀行(BIS)が、資金決済を継続して行ってきたことからもわかるが、吉田氏は、戦時中の日本国内を見ても、財界が戦争とビジネスの両天秤で動いていたと説明している。単純に軍部=悪者とする歴史家は見習うべきである。以下の説明は秀逸である。

(『日銀・円の王権』(203ページ)から引用開始)

戦後の史観では戦前はとにかく「軍部独裁」であり、それ以外にはなかったように描かれることが多いが、実際は軍部と財閥がしのぎを削っていたのが真実であろう。財閥はみずからの軍需産業が潤うので、その点では軍部と利害をともにしているが、やりすぎると英米諸国により禁輸(embargo)などの制裁を受けることになる。だから財閥は戦争をしながら、一方で英米との講和に動き出すのである。

(引用終わり)

このように、財界は、戦争をしながら、いずれ対応しなければならない英米との講和の道を模索していた。戦争をすることは絶対悪だと私達は考えがちである。しかし、これらの世界最高支配層の財界人にとっては、手っ取り早い金儲けである。池田成彬は、そのような財界人のネットワークに属する人物の一人である。

著者は、別の場所で、池田の回顧録を引き、彼が一般大衆を「蟻(あり)」だと表現する部分を紹介している。池田は、この中で、「商売をしていくうちに、大きくなったものが小さくなったものを、歩いているうちに踏みつぶしてしまうことは、自然に生じてくることだ」と語っている。このことを池田は、大きな利益を得た者は慈善事業で社会に還元するのがいいという文脈で語っているのだが、この考えは金儲けと戦争と慈善活動をともに成り立たせたロックフェラーの考え方そのものである。

池田の例は一例で、戦争期においては、ロックフェラー系の財界人たちが、戦争の相手となるナチス・ドイツを手助けしていたことも事実である。一般大衆の感覚で、財界人がビジネスをやっていないことだけは確かである。貿易も、戦争もビジネスなのである。

ジョン・ロバーツの『三井』には、終戦期になると、戦争指導者を「監視」する、七人の財界人からなる「内閣顧問」の指名が、東条英機に対して押しつけられたと書かれているという。吉田氏は、この事実をふまえ、日銀総裁の結城豊太郎をはじめとする英米との講和を考えていた財界人たちが、東条英機の首に縄を掛けるべく動いたと述べている。戦時中においては、財界と軍部が国内で権力闘争をしていたというのである。

こう考えると、従来のように、東条英機をはじめとする政治家や軍人のレベルで、第二次世界大戦を語ることが全く表層しか見ていないことに気がつくことになる。トップレベルの財界人にとって見れば、戦犯であれ、戦死した人々であれば、皆財界人たちの駒に過ぎないのかもしれない。

戦後に東京裁判に掛けられて死んでいったのは、みな軍関係者である。財界人たちはおおむね生き残っている。戦犯たちを、一部の人たちが英雄だと言って褒め称えるのは自由だが、それでは歴史の本当の姿は絶対に見えてこない。以下に引用するように、吉田氏の言うとおりだ。これが真実であろう。

(『日銀・円の王権』(208ページ)から引用開始)

戦時中は、財界は軍部と対立しながらも相互依存関係を築いてきた。それなのに軍部のみが厳罰処分になったのはなぜか。それは、天皇を含む、日本の財閥グループの総意であったからである。

(引用終わり)

このようにして、著者は戦前の日本史の真の姿を金融経済のキーパーソンを追っていくことで、今まで表に出なかった事実を鮮やかに描き出している。

戦後史についても触れられている。簡単に述べれば、戦後のアメリカの日本支配は、「日銀生え抜きの総裁=プリンス」を通じたものと、松本重治や山本正らの国際交流人脈による文化交流路線の二種類があるという。

ここで、新たな視点として吉田氏は、経済学者のリチャード・ヴェルナーが暴露した「日銀生え抜きの総裁」、通称「プリンス」からなる系譜をこれに「接ぎ木」している。

そして、「山本正-ロックフェラーのネットワーク」と、「日銀総裁のネットワーク」は、相互に連関し、交流がある。例えば、プラザ合意の青写真を描いた、前川春雄・日銀総裁が、同時に三極委員会メンバーであったことが挙げられる。

吉田氏はプラザ合意とは、日銀による急激な信用拡大政策であり、その狙いは日本に意図的なバブルを生み出すことにあったとヴェルナーや、そのほかの人物の著作を引用しながら論証している。実はプラザ合意は、前川が三極委員会で指示された日本に対する「経済構造改革計画」の一環であった。このことは、信頼できる文献に引用された三極委員会の公式文書でも確認できる。

<日本とアメリカのバブルを生み出した中央銀行>

ところで、中央銀行が、信用創造の拡大を通じて、バブルを生み出すというテーマは、オーストリア学派の経済学者の理論である。だから、ハイエクやミーゼス、ロスバード、そして、ウッズなどの経済学者、エコノミストの理論は、ヴェルナー理論と整合性がある。

誤解されがちであるが、ヴェルナーは、何でもかんでも信用創造すれば景気は回復すると言ったわけではない。ヴェルナーは、日銀が一九九〇年代のバブル崩壊後の経済状態を意図的に放置したことを信用創造の縮小という事実をもって論じたのである。

吉田氏は、ヴェルナーとオーストリア学派経済学の両方の理論に精通している。そこで、中央銀行が、本来生産的な用途に使用されるべきマネーが、投機性の高い証券にむかったことが問題であるという点で両者の共通点を見いだしている。ヴェルナーは、中央銀行(日銀)が信用量を拡大するべきときに意図的に信用量を縮小したということを批判しているだけである。

ヴェルナーも、生み出された信用=貸し出しが「生産的な投資」に回らず「投機行為」(=バブル)に回ることは容認していない。吉田氏はオーストリア学派とヴェルナー理論の理解を通じて、その両者の共通点と相違点についても理解できるように筆を進めている。

この両者をつなぐ作業は非常に重要なものである。今後、二〇〇八年の金融恐慌をきっかけに、オーストリア学派経済学の認知が我が国でも高まるだろう。その際に、我が国の識者達が、ヴェルナー理論を再評価する上で、この作業がきわめて重要な意味を持ってくるだろう。

『日銀・円の王権』には、ヴェルナーの著書『円の支配者』が引用されている。

これが、21世紀に入ってもアメリカの経済状況と似ているのである。ヴェルナーは、一九八五年当時、日銀は「もっと使いなさい」とばかりに、銀行がいらないというのにお金を貸し続けたという事実を書いている。この結果、余ったマネーを民間銀行が野放図に貸しまくり、これが全部不良債権になっていく。この流れは住宅バブルを煽った、住宅ローン専門会社の行為を彷彿とさせる。

日銀の一般銀行に対する指導を窓口指導という。この当時の有様を見るに付け、グリーンスパン時代のアメリカにおいて、貧乏人にまで住宅ローン資金をろくな審査をしないで貸し付けていたアメリカの銀行の姿が二重写しになってくる。

吉田氏の理解に従えば、今回の金融危機も、中央銀行の人為的な信用量(マネーの量)の操作によって引き起こされた「人災」ということになる。

吉田氏はリベラル派の経済学者のポール・クルーグマンが、ノーベル経済学賞を受賞したのも、完全な「出来レース」だと指摘している。

以上のように、『日銀・円の王権』は、日銀総裁=日本国王という視点をとりながら、日銀総裁を中心に広がる財界人脈をこれ以上なく明快に解き明かした一冊である。

以前、紹介した「通貨戦争」いう本と併せて読まれれば、日本を含めた世界の金融史が見えてくるはずだ。時間のある方には一読をすすめたい。次回は、15万部も売れたのに日本の論壇に意図的に無視されている「円の支配者~誰が日本経済を崩壊させたのか~」(リチャード・A・ヴェルナー)を紹介させていただく。

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter