日下公人氏と共著を出版している三橋貴明氏の論説です。

既存のマスコミ報道が混乱するなか、非常にわかりやすい指摘です。前回のレポートでも 指摘したようにTPPは、米国の経済戦略の一つと考えるべきでしょう

2011年2月

TPPと「平成の開国」

『2010年1月24日 毎日新聞「菅首相:施政方針演説 税・TPP協議呼びかけ「責任、与野党負う」--通常国会開会」

第177通常国会が24日召集された。会期は6月22日までの150日間。菅直人首相は24日午後、衆参両院本会議で施政方針演説を行い、消費税を含む税と社会保障の一体改革について「一政治家、一政党の代表として与野党で協議することを提案する」と宣言。環太平洋パートナーシップ協定(TPP)についても国会での議論を呼びかける。演説の最後でも「国民は、先送りせず、結論を出すことを求めている。今度こそ、熟議の国会に」と訴え、「ねじれ国会」を武器に対決姿勢を強める野党に責任の共有を求める。

首相は昨年6月の就任後、国会での所信表明演説は2回行っているが、年初の施政方針演説は初めて。演説では国づくりの三つの理念として、「平成の開国」「最小不幸社会の実現」「不条理をただす政治」を掲げる。(中略)

平成の開国では、貿易・投資の自由化を経済成長につなげることをうたい、米豪などがアジア太平洋地域の貿易自由化の枠組みづくりを目指すTPPに関し「今年6月をめどに、交渉参加について結論を出す」と参加に前向きな姿勢を示す。』

今ひとつ菅首相の真意が分からないのだが、江戸時代の鎖国に終止符を打った「開国」、すなわち「日米和親条約」や「日米修好通商条約」などを各国と締結したのは、明治政府ではなく江戸幕府である。しかも、本格的な「日本の開国」を決定付けた日米修好通商条約は、治外法権や完全自主権の放棄など、日本にとって著しく不利な内容を含む「不平等条約」であった。

治外法権とは、たとえ国内であっても、自国の権利が外国人に対して完全には及ばないという、外国から見た「特権」である。すなわち、日本国内であっても、日本の司法の手を外国人に及ぼすことができない状況なのだ。より分かりやすく書くと、外国人が日本国内で罪を犯しても、日本の法律では裁けないのである。

そういえば、2010年9月7日に発生した「尖閣諸島中国漁船衝突事件」は、「日本国内で中国人が犯した犯罪を、日本の法律で裁けない」という結末を迎えた。全く笑い事ではないが、あれこそがまさに「治外法権」である。

さらに、関税自主権の放棄とは、国内産業の保護を目的として、輸入製品に対して税金を「課せなくなる」という話である。すなわち、例えば日本の農業の生産性が相対的に低いからといって、農産物に高関税を課すことは許されない。外国産の製品やサービスについて、自国の都合で関税を設定することができなくなるわけだ。

何ということだろう。

尖閣問題の顛末(中国人の治外法権)といい、TPPといい、菅直人政権の進める「平成の開国」とやらは、まさしく江戸幕府が締結した諸外国との不平等条約そのものだ。冗談でも何でもなく、「平成の開国(治外法権や関税自主権の放棄)」なのである。

江戸幕府から政権を奪取した明治政府にとっては、不平等条約の撤廃こそが国家的な目標であり続けた。明治日本は日清戦争、日露戦争と、数多の戦争を経て、ようやく不平等条約の撤廃を実現したわけだ。

ところが、民主党あるいは菅政権は、「自主的に」中国人への治外法権を認め、「環太平洋諸国」を相手に、関税自主権の放棄を促進している。皮肉でも何でもなく、現在の菅直人政権の政策は、まさしく「平成の開国」である。すなわち、外国人が治外法権を獲得し、日本が関税の自主権を失う日米修好通商条約の再現だ。

そもそも、日本がTPPを批准することによるメリットとは、一体何なのだろうか。

「平成の開国」や「TPPに加盟しなければ日本は完全に世界の孤児になる!」といった、フレーズやイメージはどうでもいい。「経済的なメリット」を数値データに基づき、検討する必要があると思うわけだ。

TPP諸国のGDPを比較すると、アメリカと日本の二カ国で九割を超える。すなわち、TPPなどとは言っても、日米両国にとっては、「互いの国」以外に、まともに相手にできる市場は存在しないのである。

アメリカが日本に「何を売りたいか?」については次回に回すとして、まずは「日本がアメリカに売れるもの」について考えてみよう。はっきり言って、TPPにより関税が撤廃され、アメリカ市場における日本企業の売上が増える製品とは、耐久消費財しかない。具体的に書くと、自動車と家電である。

アメリカ市場、特に個人消費の市場は、名目値で10兆ドル近い。文句なしで、世界最大の「需要頭目」である。何しろ、日本の全GDPの二倍である。

この世界最大の市場において、日系企業が自動車や家電を販売を拡大したい。現在、アメリカは工業製品への関税を維持している(ちなみに、日本の工業製品に対する関税はほぼゼロ)。関税率を下げてもらうか、あるいは撤廃してもらえれば、日本からアメリカへの耐久消費財の輸出が増える。だからこそのTPPだ。

上記の理屈は、「印象論」ではあるものの、非常に分かりやすい。とはいえ、この種のイメージに基づく論調は、多くのケースで的外れか、あるいは悪質な「情報操作」である可能性が高い。上記のような解説をしたいのであれば、本来は全てを「数値データ」に基づき語らなければならないのだ。なぜならば、経済とは「イメージ」や「フレーズ」ではないためだ。経済とは、数字である。

そもそも、現在の日本の家電メーカーや自動車メーカーが、アメリカ市場で苦戦しているのは、ウォン安で勢いに乗る韓国企業の攻勢を受けているためだ。

08年の危機において、韓国のウォンは「暴落」に至り、ほとんど通貨危機直前の状態に至った。ところが、韓国にとっては大変幸運なことに、08年2月に大統領に就任した李明博氏は、元大企業の経営者ということもあり、まさに「これしかない」という対策を立て続けに打ってきた。

李政権は、まずは近隣の三大国(日本、アメリカ、中国)と通貨スワップを結び、通貨危機に対するセーフティネットを構築した。さらに、ウォン安で競争力が高まった韓国大手輸出企業への支援(法人税引き下げなど)を拡大し、輸出依存で韓国経済の立ち直りを図ったのである。

07年には1円=7.5ウォンだった円ウォン為替レートが、08年の危機以降、一気に高騰した(=韓国ウォンが暴落した)。2010年中盤以降は、1円=13ウォン台で高止まりしてしまっている。すなわち、ウォンの価値は07年と比較し、対円で二分の一に近い水準にまで落ち込んでしまったのである。

対米輸出で考えれば、韓国製品は日本製品と比べ、半額セールを常時行っているようなものだ。韓国企業のアメリカ市場における競争力が、一気に高まって当たり前である。

為替レートの問題である以上、TPPでアメリカの工業製品に対する関税が撤廃されたとして、果たして日本企業がどれほど対韓国企業で競争力を高められるか、疑問視せざるを得ない。なぜならば、アメリカの家電製品に対する関税率は5%、自動車(トラック除く)は2.5%に過ぎないのだ。TPPにより、数パーセント程度の関税がなくなったところで、そんなものは更なる円高(もしくはウォン安)で相殺されてしまう。

また、そもそも日本の自動車メーカーがアメリカ市場で販売する製品は、すでに現地生産の割合の方が高い。すなわち、日本からアメリカに輸出しているのではなく、アメリカ国内の工場で生産しているわけである。すでに日系自動車メーカーのアメリカにおける現地生産の割合は六割を超え、ホンダに至っては八割を上回っている。

現在、確かにアメリカ市場で韓国の現代自動車に勢いがある。だが、日系自動車メーカーは、今のところ互角以上の戦いを演じている。無論、日系メーカーの現地生産が拡大し、為替レートの影響を受けにくくなっているためだ。

逆に、アメリカにおける現地生産が、自動車ほど進んでいない日系家電メーカーの方は、まさしく「惨憺たる状況」に陥ってしまった。ウォン安で競争力を高めた韓国家電メーカー(サムスン電子、LG電子)に対し、ほとんど太刀打ちできない事態に至っているのだ

とはいえ、ここで落ち着いて考えてみて欲しいのは、「マクロ的な日本の耐久消費財の輸出」についてである。トヨタやソニー、パナソニックなどがアメリカ市場で苦戦しているのは分かるが、そもそも日本の耐久消費財(自動車や家電など)の輸出は、我が国の国家経済に対してどの程度の割合を占めているのだろうか。

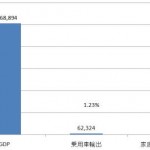

乗用車の輸出がGDPに占める割合は、1.23%。家電は0.036%に過ぎない。無論、金額ベースで見ると、乗用車が623億ドル、家電が18億ドルと、相当にでかい。とはいえ、GDPの2パーセントに満たない乗用車や家電の輸出をサポートするために、日本の「国の形」や「社会のあり方」を変えかねないTPPを批准しても構わないのか、という話である。(TPPがなぜ日本の「国の形」や「社会のあり方」を変えるかについては、次週に解説する)

断っておくが、別に筆者は自動車メーカーや家電メーカの苦境を放っておいても構わない、などと主張する気は全くない。だが、そもそも日本の製造業がアメリカ市場ばかりを見ているのは、国内がデフレで市場規模の拡大が見込めないためなのだ。

また、現在の日本は「デフレかつ円高」なのではない。「デフレゆえに、円高」なのだ。すなわち、名目金利が低くとも、デフレで実質金利が高まり(※実質金利=名目金利-期待インフレ率。デフレとは期待インフレ率がマイナスの状態)、日本円が相対的に買われやすい状況になっているためなのだ。

そうである以上、日本政府が「財政出動(及び減税)と金融緩和のパッケージ」という真っ当なデフレ対策を実施することで、現在の自動車メーカーや家電メーカーの苦境を救うことができる。デフレ対策として日本が量的緩和を拡大すれば、円の価値は相対的に落ちていく。かつ、デフレを脱却すると実質金利が低下し、円高圧力が緩和される。加えて、デフレ脱却で国内市場が拡大を始めれば、日本のメーカーもアメリカ市場ばかりを意識する必要はなくなる。

そもそも、TPPとは「貿易の自由化」を目的としている。自由貿易とはインフレ時には全体的な生産高(=消費量)を増やし、参加者が得をする政策だ。だが、デフレ期に自由貿易を推進すると、「物価を安くする」ことでデフレを悪化させてしまう。

すなわち、TPPとはインフレ対策なのだ。

言うまでもなく、現在の日本に求められる政策は、「平成の開国」とやらではなくデフレ対策なのだ。日本がデフレを脱却することは、耐久消費財のメーカーの苦境を救うという点でも大いに意味がある。

それにも関わらず、民主党政権はTPPという「インフレ対策」を推進している。しかも、TPPを批准した場合、アメリカから「とんでもない連中」が大挙して日本に押し寄せてくる可能性が、極めて濃厚なのだ。

1月29日、世界経済フォーラム年次総会(通称ダボス会議)。菅直人首相の演説により、日本のTPP交渉参加に関する結論を6月までに出すことが、事実上「国際公約化」されてしまった。

『首相「TPP交渉参加可否、6月に結論」 ダボスで表明

菅直人首相は29日昼(日本時間同日夜)、世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)で「開国と絆」をテーマに講演し、環太平洋経済連携協定(TPP)について「今年6月をめどに交渉参加に関する結論を出す」と、国際公約として表明した。

首相は明治維新、第2次世界大戦後の復興に続く「第3の開国」を自らの目標に掲げ、「自由貿易は世界と繁栄を共有する最良の手段」と経済連携の推進を訴えた。TPPに加え、欧州連合(EU)とのEPA(経済連携協定)も「今年こそはぜひ交渉を立ち上げたい」と呼びかけた。(後略)』

先週も書いたように、実際に開国したのは明治政府ではなく、江戸幕府である。

しかも、開国の象徴たる「日米修好通商条約」は、「治外法権」「関税自主権の放棄」など、日本にとっての不利な条項を含む不平等条約だったわけだ。

TPPが、「2015年までに農産物、工業製品、サービス等、全ての商品について例外なしに関税その他の貿易障壁を撤廃する」ものである以上、ある意味で菅直人首相の「平成の開国」は正しいフレーズである。すなわち、日本は日米修好通商条約を締結した江戸幕府同様に、TPP加盟国に対して「関税自主権」を放棄するということだ。

後述するが、上記の「農産物、工業製品、サービス等、全ての商品」の中には、日本国民が「思いも寄らなかった商品」が含まれている。問題なのは、日本国民へのマスコミの報道姿勢もあるが、それ以上に、所信表明演説で「平成の開国」をぶち上げ、ダボス会議で「国際公約化」までしておきながら、菅直人首相自身がTPPの中身について、よく理解していないという点である。

1月28日の通常国会の場において、「みんなの党」川田龍平議員が「TPPに参加すると医療分野における市場開放や自由競争を迫られる」という懸念に関する質問をした。それに対し、菅首相は「アジア太平洋地域が自由な貿易圏に発展していくことが重要だ」と、観念論でしか回答することができなかったのだ。

そもそも、現在、検討が進められているTPPは、決して「アジア太平洋地域」などではない。日本とアメリカだ。何しろ、この両国だけで、TPP参加国(参加予定国)の全GDPの91%を占めるのである。

要するに、今回のTPPは「包括的かつ100%自由化をゴールとし、かつ期限も確定した日米FTA」というわけである。というわけで、日米両国の関税率の状況を見てみよう。

日本の平均関税は唯一の例外(農産品)を除き、軒並みアメリカよりも低い。すなわち、現時点で日本はアメリカよりも「開国」をしているという状況なのである。

さらに、問題の農産品にしても、生産額ベースの自給率で70%(09年。以下同)、カロリーベース自給率で40%である。カロリーベース自給率は、日本でしか使用されない「独自指標」であり、指標としての問題も多すぎる。本稿では「グローバル・スタンダード」の生産額ベース自給率で話を進めることにするが、アメリカの同指標の数値は124%である。アメリカは生産額ベースで、自国の需要を上回る農産品を生産しているということになる。

また、重量ベースで見た日本の主要穀物自給率は58%、穀物自給率に至っては、わずかに26%だ。すなわち、日本は重量ベースで穀物の七割以上を「輸入」に頼っているわけだ。この状況で「日本の農業市場は閉ざされている」などと言い張る人は、よほど数字に弱い人か、何も考えていない人だろう。日本の農業市場は、むしろ充分以上に「開国」されている。

米国の輸出倍増計画

もっとも、オバマ政権下で「輸出倍増計画」を推進するアメリカにとっては、日本が開国していようがしていまいが、どうでもいい話だろう。ただ淡々と、アメリカは日本の農産物市場に「更なる開放」を求めるだけである。

アメリカにとっては、日本の食糧自給率や構造問題など、それこそ知ったことではない。単に、「我が国の農産物を買うために、さらに市場を開け」これで終わりである。

ここで考えたいのは、なぜアメリカが「農産物を大々的に輸出が可能なのか」についてである。無論、食料自給率が120%を超え、国内の需要を満たして余りある農産物を生産しているためである。現時点において、アメリカが「輸出倍増計画」の一環として、日本への農産物輸出を拡大したいのは間違いない。

しかし、果たして永遠にそうだろうか。例えば、アメリカが将来において天災に見舞われ、食糧生産が激減し、自国の需要を満たせなくなっても、なお、日本への輸出を優先してくれるのだろうか。無論、そんな御伽噺的な話は有り得ない。この世界に、自国の需要を満たせないにも関わらず、農産物を輸出に回すような国はない(毛沢東時代の中国など、特殊な例を除く)。

現在の日米欧などの先進諸国は、農産物に高い関税をかけ、「自由貿易」を事実上、拒否している。農産物の交易が国民の生命に関わる以上、当たり前の話である。すなわち、発展した資本主義国であろうとも、国民の生命は「自由貿易に優先する」と判断しているわけだ。

すなわち、農産物への関税撤廃とは「国民の生命」に関わる問題なのである。それにも関わらず、菅内閣は「平成の開国」などと、イメージやフレーズ優先で事を進めようとしている。拙速であるとしか、言いようがない。

日本における、昨年秋の突発的な「TPP問題」の発生は、完全にアメリカの戦略に基づいている。

アメリカはQE2(量的緩和第二弾)を実施し、同時に減税延長などで懸命に自国経済のデフレ化を食い止めているが、それでも失業率は9.4%である。1930年代の大恐慌のトラウマから、アメリカは雇用環境の悪化に極めて敏感だ。オバマ大統領としては、失業率改善のために、やれることは全てやっておきたいわけである。

当然ながら、アメリカは日本の農産物市場をターゲットの「一つ」にしているだろう。とはいえ、真実、アメリカが日本に売り込みたいものは、農産物ではない。「サービス」である。

サービスと書くと、漠然とし過ぎているように思える。しかし、アメリカのこれまでのWTOに関する姿勢を見ると、TPPにおいて「完全自由化」が目指される「サービス」が何を意味しているかが、かなり明瞭につかめてくる。

すなわち、金融・投資、法律、医療、そして政府調達である(政府調達はサービスに限らないが)。現在、ブルネイやニュージーランドなどが締結済みのTPPの構成を読むと、きちんと「サービス貿易」及び「政府調達」という項目が入っている。サービスの輸出入や政府の調達も、TPPにおける「完全自由化」の対象なのである。

サービス貿易の自由化とは、具体的には以下を意味している。

◆加盟国の提供するサービスについて「内国民待遇」や「最恵国待遇」とする

※内国民待遇:自国民と同様の権利を、相手国の国民及び企業に対し保障すること

※最恵国待遇:第三国に対する優遇処置と同様の扱いを、現在及び将来において約束すること

◆以下の行為の禁止

・サービス提供者の制限

・サービス取引総額あるいは資産制限

・サービス事業の総数あるいは総産出量の制限

・サービスセクターに雇用あるいは関係する自然人の総数の制限

・サービスを提供する法人あるいはジョイントベンチャーの形態の制限

すなわちTPPに加盟することで、アメリカの法律家、医療関係者、金融関係者に、日本人と同様の権利を保障し、かつ一切の規制を掛けることができなくなってしまうわけだ。筆者は本連載において、アメリカの医療サービスを容赦なく批判してきた。まさに「あの」アメリカの医療サービスが、日本に「一切の制限なし」で流入してくる可能性があるわけである。心底からゾッとする。

無論、現在は様々な非関税障壁により、アメリカの法律、金融、医療などのサービス産業は、日本で大々的に事業を営むことはできない。しかし、TPPに加盟した瞬間から、アメリカが日本に対し、各種の規制の撤廃を要求してくることは間違いない(すでに始まっているようである)。

アメリカに工業品の関税を撤廃してもらい、日本の家電や自動車産業が数パーセントのアドバンテージを得た結果、上記の「アメリカのサービス」や農産物が、日本市場に怒涛のように襲い掛かってくることになる。しかも、前回も解説した通り、アメリカの関税撤廃で日本の耐久消費財のメーカーが多少息をついたところで、5%円高になれば、全ては消し飛んでしまう。

何しろ、現在のアメリカは量的緩和を拡大している最中なのだ。日本のデフレが継続している限り、実質金利が高い円は買われ続け、為替レートは円高ドル安に動かざるを得ないだろう。

TPP批准後に数パーセント円高になると、日本の工業製品が獲得したアドバンテージは消滅し、「ドル安」を利用した農産物が日本市場に雪崩れ込んでくることになるわけだ。加えて、上記のアメリカの「問題があるサービス」が日本市場に流入し、我が国は「国の形」を変えられてしまうかもしれないのである。

かつて、家電王国だったアメリカは、法律家たちがPL法などを活用し、メーカーへの訴訟合戦を繰り広げた。結果、嫌気が差した企業は家電事業から撤退し、現在のアメリカには、まともな家電メーカーが残っていない。アメリカの家電産業を潰した法律家たちを、日本は「GDPの1.5%に過ぎない耐久消費財の輸出産業」のために受け入れなければならないのだろうか。

あるいは、リーマンショックを引き起こした、アメリカの投資銀行などの金融サービスである。現在の日本の家庭の現預金は800兆円を超え、この額は世界最大だ(アメリカの家計の現預金総額よりも大きい)。現預金とは、すなわち「きちんと運用されていないマネー」と、アメリカの金融サービスは見なすだろう(大きなお世話だが)。TPPにより、アメリカの金融サービスが大挙して日本に上陸し、日本の家計の巨額現預金を運用し、莫大な手数料(及びボーナス)を稼ぐことを目論むわけだ。彼ら、アメリカの金融サービスは、日本の「安全資産」を、海外のハイリスク・ハイリターンな投資商品に誘導する可能性が極めて高い。無論、ここで言う「ハイリスク」を引き受けるのは、アメリカの金融サービスではなく、日本の家計である。

また、TPPを批准すると、政府調達も「自由化」されてしまう。すなわち、TPP批准国の企業に対し、内国民待遇をする必要に迫られるのだ。日本の公共投資が資金力に富む海外事業者に受注され、国内のインフラ供給力が削られていく可能性を否定できない。

筆者は「金融緩和及び公共投資などの財政出動、減税などをパッケージとして実施し、デフレを脱却する」という解決策を頻繁に提案している。しかし、公共事業を海外事業者に受注されてしまうと、「海外からの輸入」ということになってしまい、GDPへの波及効果が激減する。

さらに、防衛産業など「特殊な政府調達」についても、アメリカの事業者を日本企業同様に扱わなければならなくなる。何しろ、アメリカの防衛産業は、日本と比べ物にならないほどに競争力がある(世界を相手に商売しているわけだから、当然だ)。自衛隊がアメリカの軍需品ばかりを使用するようになり、日本の防衛産業が衰退していったとして、本当にそれで我が国の安全保障は維持されるのだろうか。

などなど。民主党政権は「平成の開国」などとスローガンしか叫ばず、農業を悪者にして、強引にTPPを推進しようとしている。しかし、TPPは「開国」という言葉がもたらすイメージとは裏腹に、日本の国益を害する可能性が高いのだ。

また、そもそもTPPは農業の問題などではない。日本の「国の形」をどうするか、という問題なのである。この視点からTPPについて語るマスコミが、果たして一社でもあるだろうか。

最後に付け加えておこう。

TPPで自由化される「サービス」の中には、当然ながら「報道サービス」も含まれている。アメリカの極端にブランド力が高いメディアが、日本で宅配事業を始めたら、果たして日本の新聞社は太刀打ちできるのだろうか。

あるいは、資金力が大きいアメリカのメディアが、TPPを錦の御旗として、日本のテレビ局を買収しようとするかも知れない。

それでも、日本の新聞やテレビは、現在同様に横一線になってTPPに全面的に賛同することができるのだろうか。筆者は注目している。

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter