日本のエネルギー問題を考える上で大変興味深い指摘をしている

増田悦佐氏の論文を知人が送ってくれたのでご紹介させていただく。

「史上最大の詐欺事件、『地球温暖化危機』説の化けの皮を剥ぐ」

|

|

2011.06.10

|

だれがなぜ、こんな大がかりな詐欺を仕組んだのか

カナダ人地球物理学者ノーム・カルマノビッチは、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)に群がる御用学者ではない。また、半分引退したような生活をしている彼は、この問題について少数派として声を上げたら科学者としてのキャリアにドロを塗られるなどということはちっとも恐れていない。

彼は、まちがった「環境政策」のおかげで国際的な食糧危機が急拡大していることを深く憂慮している。そして、御用学者とちがって、京都議定書のインチキぶりもはっきり弾劾している。

人間が二酸化炭素の排出量を増やしすぎたことが地球温暖化の原因だと言い始めたのは、1988年にアメリカ航空宇宙局(NASA)に採用されたジェームズ・ハンセンという若手科学者だった。この熱心な気象モデル作成屋は、アメリカ議会で「もし今のまま近代産業がハイペースで石炭やガソリンを燃やしつづけたら、人類はこの地球を殺してしまうだろう」と証言した。

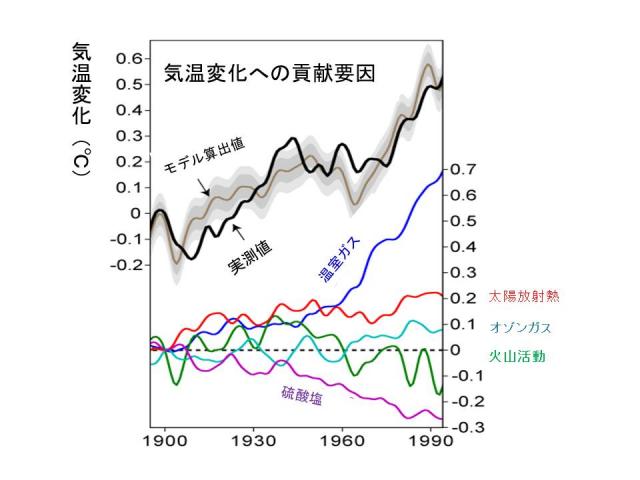

カルマノビッチによれば、「これだけ大騒ぎをしている問題としては非常に奇妙なことだが、地球が温暖化しているという主張を支持する証拠としては、気象モデルたった一つしか使われたことがない」そうだ。しかも、そのモデルは簡単に言えば、「二酸化炭素の排出量増加と地球上の大気温の上昇には、強い相関性がある」というだけのものなのだ。

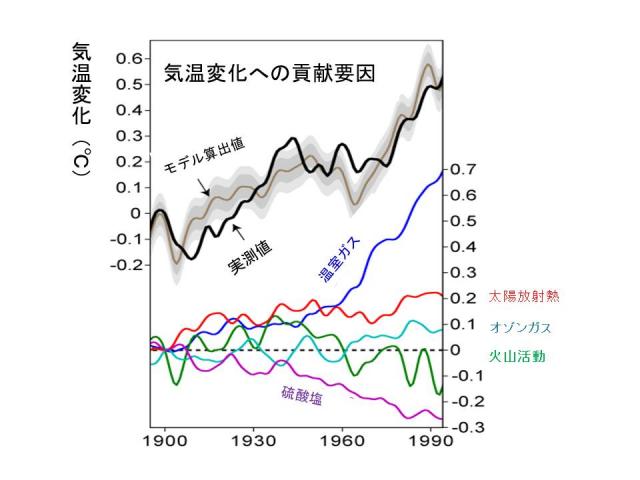

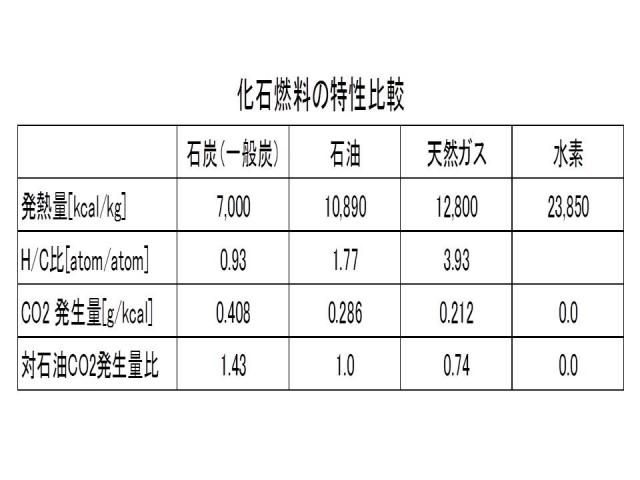

下に示すのが、そのたった一つのモデルだ。

出所:フリー百科事典『Wikipedia』、「温室効果」のエントリーから転載

今の時代に経済学を研究しようとする学者の卵は、必ず数量モデルの作り方について訓練を受ける。そして、相関性を検証する回帰分析は、数ある数量モデルの中でもいちばんひんぱんに使われる。

だが、このモデルを使う前に教えこまれるのは、「相関性の存在を証明できたとしても、それは因果関係を立証したことにはならないし、ましてやどちらが原因でどちらが結果かを決めることはできない」ということだ。

そして、ジェームズ・ハンセンを始めとするIPCCを牛耳る自然科学者たちは、数量モデルの特徴や限界について、根が文科系の経済学者の卵たちよりずっとよく知っているはずだ。ところが、彼らが拠りどころとするたった一つの回帰分析モデルは、このできるはずのない「因果関係の存在」と、「二酸化炭素の排出のほうが原因で温暖化は結果だ」という結論をあたかも論証しているかのように悪用されているのだ。

二酸化炭素が温暖化の原因とされる理論的根拠は「温室(ガス)効果」と呼ばれる現象だ。ふつうは、地球に入ってくるエネルギー量と地球から出ていくエネルギー量は均衡を保っていて、大気温も変動したりしない。だが、大気中に特定の気体(ガス)が増えると、熱を発散することを妨害することによって温室内の気温が高く保たれるように大気温を高止まりさせてしまう。

「こうしたやっかいな性質を持った気体による大気温上昇効果を調べると、水(水蒸気・雲)が90パーセント、二酸化炭素が数パーセントの影響をおよぼしている」というのが、気象学者たちの多数派見解だ。目一杯二酸化炭素の影響を重視する少数派の見解でも、水が66~85パーセント、二酸化炭素が9~26パーセントとなっている。

当然、温室効果を真剣に憂慮するなら、二酸化炭素の発生より水の循環が大気温に及ぼす影響のほうを重視すべきだろう。ところが、「二酸化炭素=地球温暖化の元凶」説の支持者たちは、じつに奇妙な論理の歪曲でこの当然の結論を拒絶する。

「水が水蒸気というかたちで大気中に存在する期間は平均で10日間と短く、また人為的に水蒸気の発生量を増やしたり、減らしたりしても、自然に逆方向のメカニズムが働いて人為的な増減を打ち消してしまう。だから、水の循環は無視しても構わない。それに比べて、二酸化炭素はいったん発生すると5~200年も大気中にとどまると想定されるので、こっちが温暖化の元凶に違いない」という論理なのだ。

読者のみなさんは、この論理のどこにトリックが隠されているか、お分かりになっただろうか? まず、何が論争の焦点なのか、思い出していただきたい。仮に地球は本当に温暖化しているとして(それ自体、紛糾している論点なので、あとでくわしく検討する)、それはいったい人為的な要因によるのか、自然の循環の一局面にすぎないのか、というのが核心のはずだ。

ところが、「人間が水蒸気の排出量を増やしても、自然に減少させるメカニズムがあるから問題とする必要はない。でも、一度二酸化炭素の排出量を増やすと長期間残留するからこっちが元凶に違いない」という論理は、自然の循環ではなく人為的に増減させたものが原因だと決めつけている。つまり、証明しなければならない「人為的原因説」を前提に使って、真犯人探しをしているのだ。

「10日間で消えてしまうものなら心配する必要はないが、消えてしまうまで5年から200年もかかるものなら大変だ」、というのは、あくまでも寿命がたかだか70~80年の人間の感覚だ。自然にとっては、フィードバックサイクルが10日だろうと、200年だろうとなんの違いもない。

「いや、そんな悠長なことを言っても、その200年のうちに地球が焦熱地獄になって人っ子ひとり住めなくなっていたら、どう責任を取るのか」と息巻く向きもいらっしゃるかもしれない。そういう方々は、地球温暖化危機を声高に叫びたてている連中がどの程度気温が上がると言い張っているのか、ご存じだろうか?

おそろしく過激で、およそ実証データとは合致しないデタラメを言う連中でさえ、想定しているのはせいぜい1世紀で2二度の大気温上昇だ。ちょっと大げさという程度にとどまっている連中は、1世紀で1度上がると主張している。上にご紹介したグラフをご自分の眼で確かめていただきたいが、自然科学的に検証できるかぎりで順当な予測は1世紀に0.5~0.6度の上昇といったところだ。

1世紀に0.5~0.6度の気温上昇というのは、400~500年続けば人間も差を実感するだろうが、それも医療技術が急速に進んで突然人間の寿命がそこまで伸びたらという、ありえないような仮定の上での話だ。7、80年から、そうとうがんばっても100年くらいまでしか生きられない人間としては、生まれたときと死ぬときの大気温の差が実感できるのはよほど気候に鋭敏な感覚を持った人だけだろう。

いったい、どこを押せばこの程度の変化で、「地球が滅亡する」とか、「人類が死に絶える」とかの極端に悲観的なシナリオを振りかざすことができるのか、本当に不思議だ。やっぱりこれは、太平無事な安全圏でぬくぬく暮らしている人間ほど怖い話を聞きたがるという、太古の昔からの人間の習性に迎合した「エンターテイメントとしての悲観論」なのかもしれない。

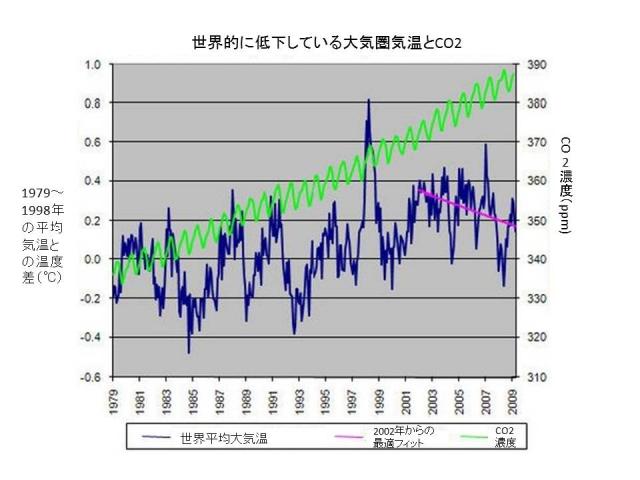

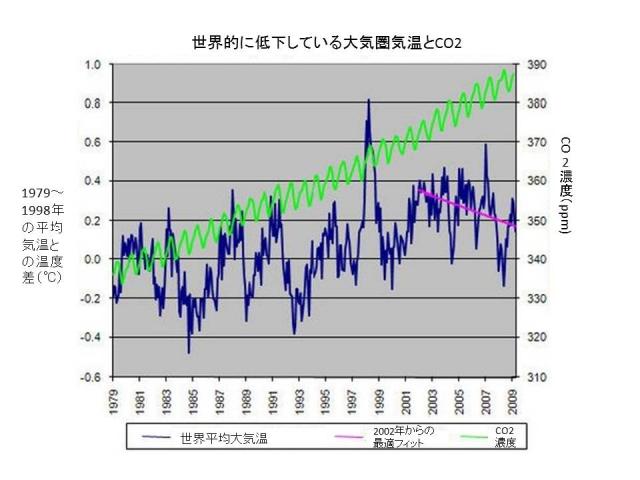

地球の大気温は、ハンセンが予測したような急上昇を示さなかった。それどころか、世界中に5つしかない地球全体の気象に関するデータベースは、過去10年間に化石燃料を燃やして人類が発生させた二酸化炭素の量は記録的な上昇を示したにもかかわらず、地球上の大気温にはまったく上昇の兆候は見られなかったことを示している。

出所:ブログサイト『Climate Realistic Article』2009年5月20日のエントリーから転載

いちばん直近の小氷河期が終わったのは、1830年代だった。それ以降、地球の大気温は100年間で約0.5度ずつ上昇している。もちろん、1830年代というのは、やっと石炭焚きの蒸気機関利用が本格化しはじめた時期で、人為的に排出される二酸化炭素の量は、1900年代以降のガソリンエンジン搭載の自動車が普及した時期よりはるかに少なかった。

ようするに、100年で0.5度の温暖化は人間のすることとは無関係に進む温暖化・寒冷化をくり返すサイクル上の動きとして認知されているのだ。最近の温暖化論者たちが騒ぎ立てている100年間で0.6度の大気温上昇のうち、人為的な影響を原因とする分は最大でも0.1度分だけということになる。

そして、実証データは、温暖化と寒冷化のサイクルが二酸化炭素の排出レベルとはまったく無関係に起きていたことを示している。具体的には、1900~42年までは二酸化炭素がたった14パーセントしか増えていないのに大気温は0.5度も上昇していた。その後、1942~75年の33年間では、二酸化炭素が通算で500パーセントも伸びたのに、大気温は0.2度下がっていたのだ。

20世紀のうちで、地球温暖化危機論者が言うとおりに、二酸化炭素排出量が大幅に増えて、大気温も上がった時期は1975~98年の23年間だけだった。この期間には、二酸化炭素の排出量が激増を続ける一方、大気温は0.6度上がっていた。だが、20世紀全体の通算ではどうかというと100年ものときが経ったというのに、やっぱり大気温は0.5パーセントしか上昇していない。

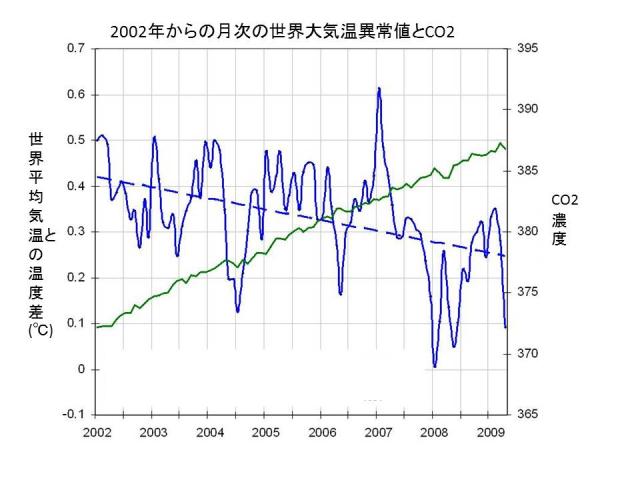

それだけではない。続く1998~2009年の11年間で、地球上の大気温は1975年から1998年に達成した0.6度の上昇を全部吐き出してしまったのだ。具体的に言うと、1998年には1979~98年の平均値より0.8度高かった大気温が、2009年には平均値よりわずか0.2度高いだけになってしまった。この点も、上のグラフで確かめることができる。

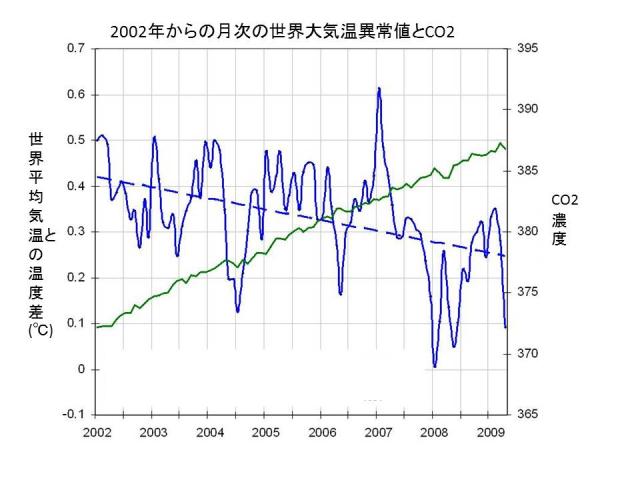

あまりにも変化が激しいので、2002年以降を切り取ったグラフも掲載しておこう。

出所:同上

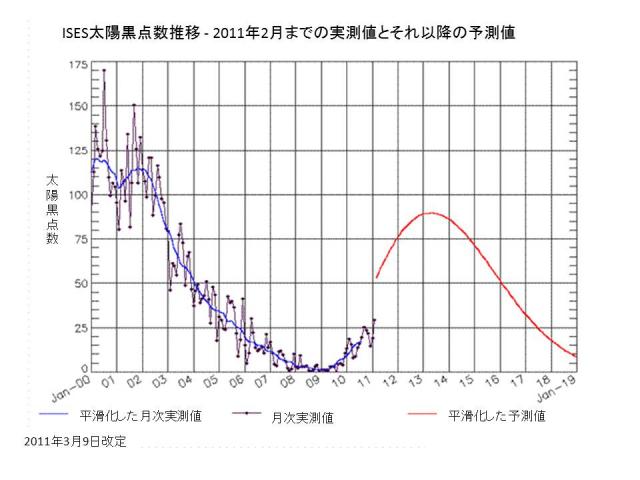

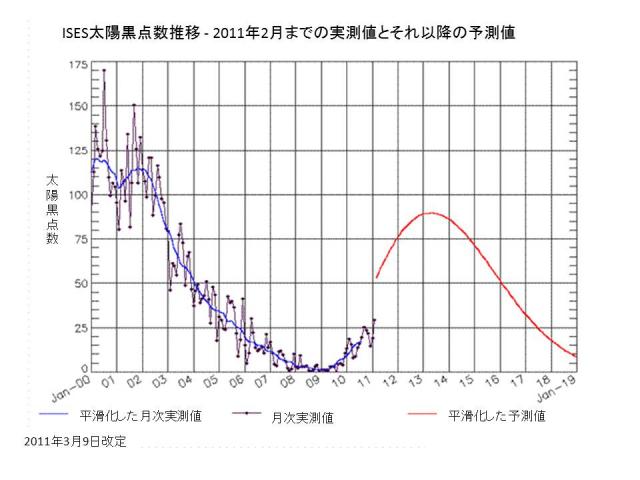

何がいちばん大きく変わっていたのかというと、それまで増加傾向を維持していた太陽の黒点活動が2000~02年をピークに激減に転じたということだろう。地球から観察できる黒点の数は、2000~02年には100から175にのぼっていたが、2009年末から2010年初めにはほぼゼロまで落ちこんでしまった。

出所:ブログサイト『Market Oracle』、2011年3月30日のエントリーから転載

太陽の表面では、つねに水素をヘリウムに変換する爆発が起きている。そして、この爆発は磁気嵐をともなう。その磁気嵐のつむじに当たるのが太陽表面に出る黒点なのだ。つまり、地球上で観察できる黒点が多いということは、太陽表面での水素→ヘリウム変換が活発だし、黒点が少なければ不活発だということになる。当然のことながら、水素→ヘリウム変換が活発なら地球上に降り注ぐ放射熱の量も多いし、不活発なら少ないわけだ。

最近になって、ようやくIPCC系の気象学者たちも、渋々ながら1998年に彼らが騒ぎ立てていた「人類滅亡の日」を呼び寄せるような大気温変化はまったく起きなかったことを認めはじめた。しかし、

地球が温暖化から寒冷化に転じてからすでに9年も経つというのに、「人為的な地球温暖化」を唱える御用学者には科学者としての使命感も良心も、かけらさえ見受けられない。

カルマノビッチは、特定の気象学者グループが基本的な倫理を踏み外し、京都議定書を人類全体に対する犯罪に貶(おとし)めてしまったと糾弾している。その論文を読めば、この一見大げさな主張が実はしっかりした根拠のある議論だと納得できる。二酸化炭素排出量を増やさない自動車燃料という触れこみで大々的に推進されたバイオエタノールを抽出するために、世界中で膨大な量の穀物が食料から燃料へと転換されているからだ。

いったん牛の群れの大暴走のような事態が起きてしまうと、止める手立てはない。今や本来なら食料を収穫するための何百万エーカーもの農地が、世界の食料市場から取り下げられて、燃料市場に振り向けられてしまっているのだ。

国連の「専門家」たちによると、きたるべき理想郷(ユートピア)では、バイオ燃料が既存燃料よりずっときれいで、動植物に優しい燃料になっているはずだということになる。深刻なのは、世界各国の政府がこの作り話を承認してしまったことだ。

カルマノビッチの表現によれば、「これは科学的な分析の上での、ささいなまちがいではない。なぜなら、このインチキな国連京都議定書が命ずるとおりに、燃料用に850憶リットルのエタノールをつくるために、世界中で生産された穀物のうち6.5パーセントが食料供給から取り下げられてしまうからだ」ということになる。彼の衝撃的な結論を聞いてみよう。

「世界的な食糧供給から取り下げられたのは、主食になるような基本的な穀物ばかりだ。世界で66億人の人口のうち、裕福な連中にとっては〈穀物価格がだいぶ高くなったな〉程度のことですむだろう。だが、貧乏な人たちはこれで飢え死にすることだってある。だからこそ、京都議定書は、本当に人類に対する犯罪なのだ。そして、この犯罪の根拠となるエセ科学をでっち上げてきた連中も、この人類に対する犯罪の共犯者なのだ」

これはまた、アメリカ人の倫理を問いただす問題でもある。なぜなら、世界中でアメリカがいちばん大量に食料供給を減らして燃料用エタノールに変換するという愚行をくり広げているからだ。つまり、アメリカは人類に対する犯罪の主犯格なのだ。食料として消費すべき穀物からエタノールをつくっているうちのなんと39.7パーセントが、アメリカでのエタノール生産なのだ。

下の表で、最新の実績になる2010年の数値を見ると、世界中で生産された189億3400万ガロンのエタノール燃料のうち、アメリカの生産量は75憶1800万ガロンで、39.7パーセントのシェアとなっている。

出所:当サイトに2011年5月25日に掲載されたボブ・ホウイ「統制主義者の啓示が悪夢に変わるとき」エントリーから転載

この問題で本当にやりきれない思いがするのは、「バイオエタノールは自動車を運転しながら二酸化炭素の排出量を減らすことで、地球環境の改善に貢献できる」というあまりにも虫のよすぎる話を欧米の富裕な連中が信じこむための免罪符として、まったくのムダなエネルギー浪費を正当化しているというところにある。

まず、バイオエタノールとして自動車燃料に使えるエネルギー量は、バイオエタノールをつくるために使った化石燃料のエネルギー量より確実に少なくなる。とうもろこしなどの穀物からバイオエタノールをつくる過程で必要なエネルギー量は、かろうじてバイオエタノールとして使えるエネルギー量より小さい。つまり、エネルギー収支はなんとか黒字という建前になっている。

だが、この計算には穀物を栽培して収穫するまでに必要なトラクターや、コンバインや、肥料・害虫駆除剤散布用の小型飛行機の燃料代は入っていない。これを入れれば、バイオエタノールとして使えるエネルギー量よりはるかに大量の化石燃料のエネルギー源を投入してバイオエタノールをつくるという愚行を演じていることは確実だ。

さらに、ブラジルだけで生産されているバイオエタノール100パーセントでも、ガソリン100パーセントでも燃料に使える完全両用車をのぞけば、バイオエタノールをガソリンに混ぜられる比率は非常に低い。アメリカでは10パーセントまで、日本では3パーセントまでと法律で決められている。アメリカでさえ、「環境に貢献しているんだから、おおっぴらに乗り回していいんだ」と思って、それまでより1割長距離走行すれば、ガソリンの節約にさえならないのだ。

しかも、とうもろこしのバイオエタノールへの変換には、世界中で実施されている再生可能エネルギーへの補助金中で最高額という、2009年時点で77億ドル(1ドル80円換算で6160億円)もの優遇措置が講じられている。バイオエタノールをガソリンと混合して自動車に使うと、ガソリンだけよりも費用がかかるにもかかわらず、税制上も優遇されているのだ。その結果、バイオエタノールは製油業界にとって大きな儲け口になっている。

2010年の実績見込みではアメリカで生産されたとうもろこしの41パーセントをバイオエタノールに変換したことになるが、これはじつに全世界のとうもろこし生産量の15パーセントに当たる。これだけ膨大な量のとうもろこしが、アメリカのカードライバーが「自動車を運転しながら環境保護にも貢献している」という自己満足ないし見栄のために、食料供給から取り下げられてしまったのだ。

おまけに、このバカバカしいほど気前のいい補助金を出させた張本人、アル・ゴアは「自分が大統領になりたいという野心を満足させるために出した補助金だったが、結果的には大失敗だった」と、ほとぼりも冷めてから正直に認めている。キプロスの有力銀行の後援で、2010年11月にアテネで開催された「グリーンエネルギー・ビジネス会議」で講演したゴアは、以下のように述べている。

「私の見るところ、第一世代植物エタノールへの補助はまちがいだった。エネルギー変換効率は、ベストのコンディションのもとでも、非常に低かった」

「バイオ燃料需要が食物としての需要と競合することによって農作物価格が上昇したのは、掛け値なしの真実だ」

「こういうプログラムがいったん実施されてしまうと、何がなんでも存続させようとする業界団体のロビー活動を克服して廃止するのはとてもむずかしくなる」

「私がこの政策に賛成するというまちがいを犯した理由は、選挙区のテネシー州の農民たちの動向を特に注視していたことと、大統領選出馬を控えてアイオワ州の農民たちには特別な愛着を感じていたことだ」

最初の三つの引用については、「お前よく今ごろになって、こんなことをシレっと言ってのけるな。腹を切るとか、首をくくるとかして責任とれよ」とどやしつけたくなると言う以外にコメントの必要はないだろう。最後の引用だけ、ちょっと説明しておこう。

例年、民主党公認の大統領候補選出については、アイオワ州民主党幹部会の投票結果が大きな影響をおよぼす。しかも、アイオワ州は典型的な農業州だ。当然、農民票を取りやすい政策を打ち出した候補が有利になる。そこで、民主党公認の大統領候補になりたいという野心を抱く候補は、アイオワ州の民主党幹部会投票の直前に、なるべく農民に好意的な政策を打ち出す傾向がある。

つまり、アル・ゴアは大統領になるための票を買うという目的で、表向きは環境保護、じつは農民の歓心を買うためのとうもろこし価格支持政策を取ったというわけだ。そんなことは当人が告白しなくても、見る人が見ればかんたんに推理できる。だが、燃料需要を増やせば、食料需要と競合して価格を上げる、したがって最貧国で餓死者が何千人、何万人という規模で増えることまで分かった上でやったと堂々と言ってのける神経は大したものだ。

2000年のドットコム・バブル崩壊に際して、徹底的に潰すべきだったバブルを延命させるために、サブプライム・ローン証券化商品という劇薬をばら撒いておいて、「あのときはそれが正しいと思っていたが、結果としてまちがいだった」と言って平然としているアラン・グリーンスパンといい勝負の鉄面皮だ。

ヨーロッパ各国は、いろいろ文句は付けるが、実態としては完全にアメリカのエピゴーネン(ものまね屋)に成り果てている。まるで立派なことでもしているように、「EUの再生可能エネルギー政策が計画する量のエタノール燃料を生産するための増産努力は、2011年が正念場だ」と呼号している。この1年間で、ヨーロッパ諸国だけで五四億リットルのエタノールを生産する計画だが、これは2010年比15パーセント増なのだ。

出所:同所から転載

世界再生可能燃料連盟は、国際的にバイオ燃料の普及促進政策を推進しているため、現在44ヵ国のバイオ燃料生産の65パーセントに関与している。この大メシ食らいの事業分野に成長の可能性があると考えているのだろうが、その思惑どおりにバイオ燃料生産が急成長を続けたとしたら、その分だけ、世界中で餓死者が増えることになるだろう。しかも、この政策を推進した張本人が認めているように、エネルギー効率はすさまじく悪いのだ。

アメリカ国民は、この「グリーン・エネルギーが地球を救う」というキャンペーンが骨折り損のくたびれ儲けに終わるという冷酷な現実にぶち当たりつつある。政府が風力発電や太陽光発電への補助金を大盤振る舞いするようになってから、通常の火力発電所建設計画は大幅に減速している。そのため電力代はうなぎ登りに上がっているが、消費者にとってはピーク時の電力供給能力はちっとも増えていない。

アメリカが直面する倫理的問いかけは、次のとおりだ。

もしアメリカ政府が本当に国民の利益を守ろうとするなら、エネルギー関連でもっとも良い投資は、天然ガスと石炭の液化プラントを建設することではないのか? もしこれが実現すれば、自動車用燃料は石油への全面依存から解放されるので、ガソリン価格もガロン当たり2ドル50セント以下に下げられる。そうすれば、オバマ大統領は、ガソリン代を上げ、世界中で飢餓をふやす効果しかないバイオ燃料に補助金を出すこともやめられる。

連邦政府は、そしてアメリカ国民は、この問いかけに誠意をもって答えられるのだろうか?

読者の中には、それでも釈然としないとおっしゃる方がいるだろう。「どうしてもそこまで悪意のこもった欺瞞行為が公然と行われたとは思えない」というのは無理もない。これが詐欺事件だと納得できない人が多い理由は、大きく言って次の二つだろう。

一つは、「IPCCのような大きな自然科学者の団体が、学者の良心に反するような運動の旗を振りつづけていられるはずがない。必ず内部告発が起きるだろう」というものだ。

二つ目は、「これが詐欺だとしたら、いったい誰がそうとう豊富な資金を提供して二酸化炭素元凶説を広めて、その投資額に見合うような儲けを得ているのか」という点だろう。どちらもとてもまっとうな反応だと思う。

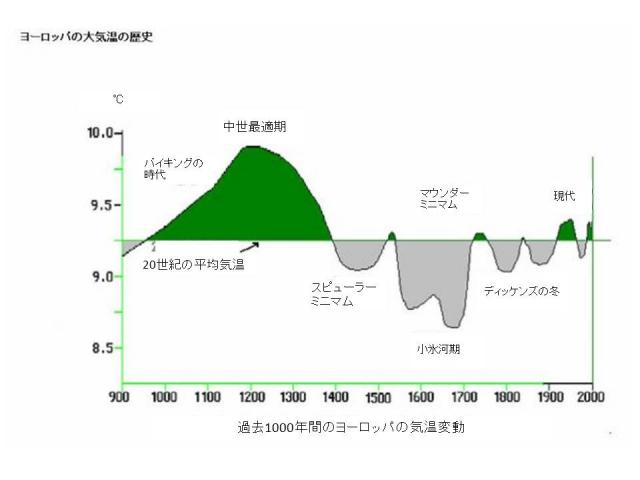

内部、外部双方から告発は起きている。いちばんいい例が、2009年秋の「クライメートゲート事件」だろう。IPCCの長期気象データが改ざんされていたという事件で、『地球温暖化スキャンダル』(2010年、日本評論社)という本も出ている。かんたんに言えば、IPCCに属する科学者たちが、「中世ヒプシサーマル期(日本語では温暖期とか最適期と訳されることが多い)」と呼ばれる時期が存在していたことを気象データから抹消してしまったという事件だ。

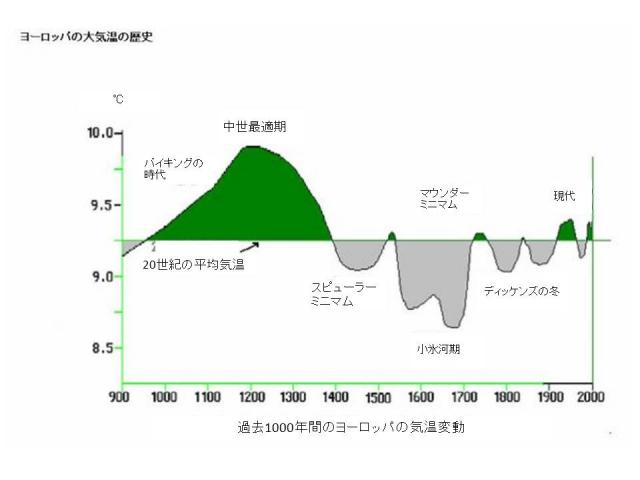

まず、下のグラフをご覧いただきたい。IPCCの息のかかっていない独立系の自然科学者団体が掲載した、過去1000年間のヨーロッパの大気温変化を示したものだ。

出所:当サイトに2009年9月17日に掲載されたボブ・ホウイ「深刻な大底に突き進む太陽活動極小期」エントリーから転載

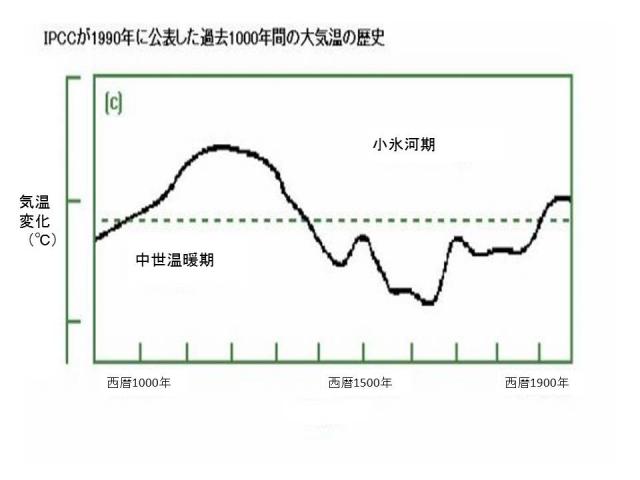

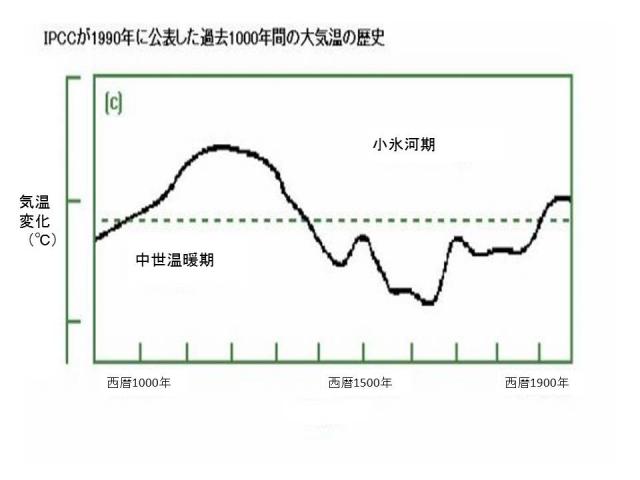

そして、IPCC自体も全面的に「地球温暖化=二酸化炭素元凶」説に加担する直前までは、ほとんど同一の気温変化があったことを認めていたのだ。下のグラフがその証拠だ。

出所:同所から転載

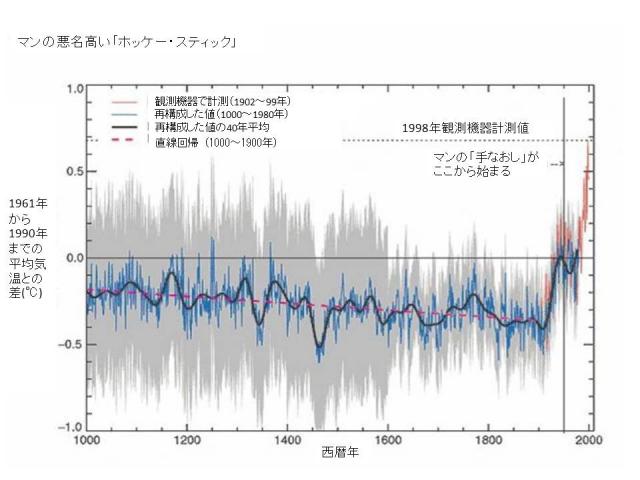

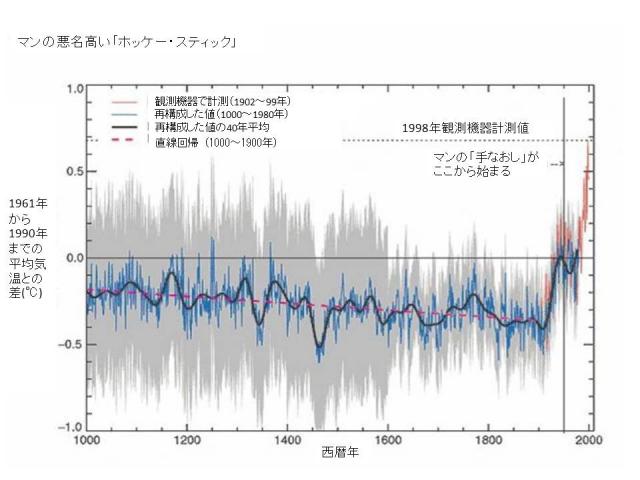

ところが、「地球温暖化の原因は、人間が化石燃料を燃やすことで排出している二酸化炭素だ」という「理論」を強引に認めさせようとしたIPCCは、西暦1200年前後の大気温は現代と同じか、現代より高いくらいだったという証拠を、データ操作で消してしまった。それが、クライメートゲート事件で一躍脚光を浴びた「マイケル・マンのホッケー・スティック図」と呼ばれるグラフだ。

出所:同所から転載

もし、IPCCに自分の学者生命がかかっているというようなメンバーが多かったとすれば、大変な騒動になっていたはずだし、IPCCの権威も地に墜ちていたはずだ。だが、かんたんに言えば、「ああいかにもありそうなことだ」で片付いてしまった。

結局、自然科学者も人の子だ。大きな組織になるとメンバーのほとんどは、事なかれ主義、さわらぬ神に祟りなし、長いものには巻かれろというごくふつうの人間的な弱みの持ち主になってしまうのだ。だから、強靭な意志の力と潤沢な資金力を持ったリーダーたちは、強引に自分たちの考えを押し付ける運営ができている。

医者や学校教師や福祉関連事業の職員の大部分が聖職者意識を持っていないのと同様、自然科学者の大部分も聖人君子ではないということだ。あんまり幻想を持たないほうがいい。また、聖職者意識にこり固まった自然科学者ばかりという世界も、とんでもない目標に向かって猪突猛進しそうでこわいものがある。

二つ目の疑問はちょっと手ごわい。いったいだれが、この詐欺でうまい汁を吸っているのだろうか。二酸化炭素排出権取引市場は、まだ発足して間もないというのに、庶民感覚で言えば膨大な金額のカネが動く世界に育っている。だが、大きな自然科学者の団体を引き回すのに必要な資金が出せるほどの規模ではない。

原子力利権はどうか。排出権市場ほど小さくはないが、やはり無理だろう。

まず、ウラン鉱山運営企業の大部分は世界的な資源市場の規模から言えば、中小企業クラスが多いうえに、大手石油会社などの子会社だというケースが多い。親会社に逆らって火力発電を原子力発電に転換させようというキャンペーンを張るのはむすかしい。

それに、原子力の平和利用全体が非常に防衛的な宣伝・啓蒙活動に多額のカネを使わざるを得ない境遇にある。現に福島第一原発の事故で、ドイツ政府は原発全廃の方向に踏み切った。もし、「二酸化炭素=温暖化の元凶」説の黒幕に原子力利権があったなどということがバレたら、世界的に原子力産業の存続が危ないというほどの危機に見舞われるだろう。

口コミで「二酸化炭素排出は放射能汚染よりこわい」というデマを広める連中にこっそりカネを出す程度のことはするかもしれない。だが、証拠の残る可能性がある大々的なキャンペーンに資金を出すのは、リスクが大きすぎてできないだろう。

「先進国が新興国・後進国にエネルギー節約を押し付けるための陰謀だ」という説にいたっては、噴飯ものだ。たとえアメリカが京都議定書を批准していたとしても、「今までさんざんエネルギーを浪費していい思いをしてきたくせに、今さら何をヌカすか。」でおしまいだろう。ましてや、先進諸国で最大のエネルギー浪費国家、アメリカが参加していない国際協定でこれらの国々を縛ろうなどとは、おへそが茶を湧かすくらいチャンチャラおかしい話だ。

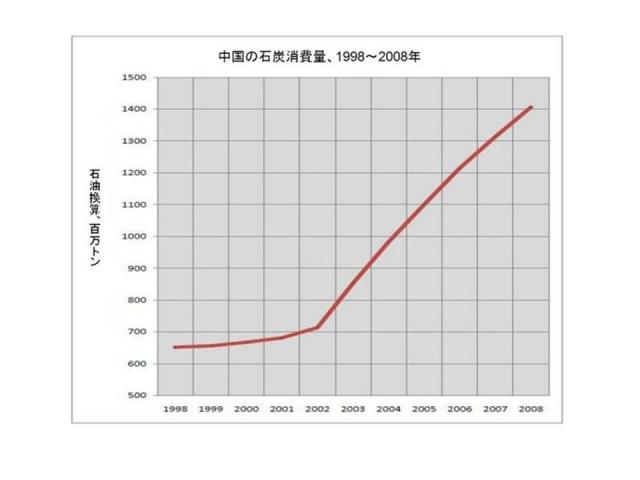

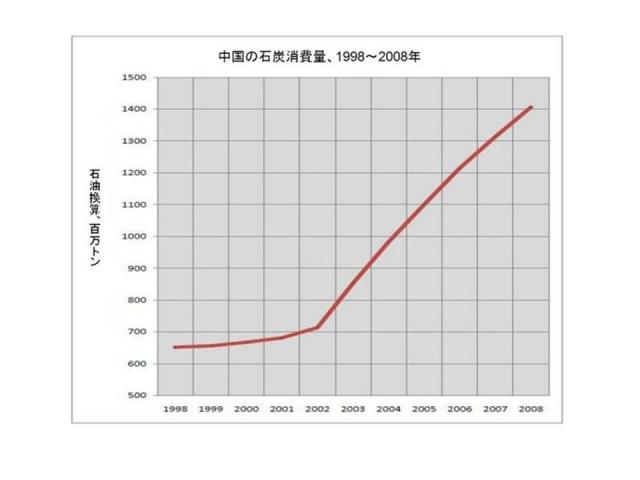

現に、中国は「二酸化炭素元凶」論ではとくに悪役視されている石炭の消費量を、1990年代から現在までで約3倍増している。

出所:ブログサイト『Gregor.us』、2010年1月6日のエントリーから転載

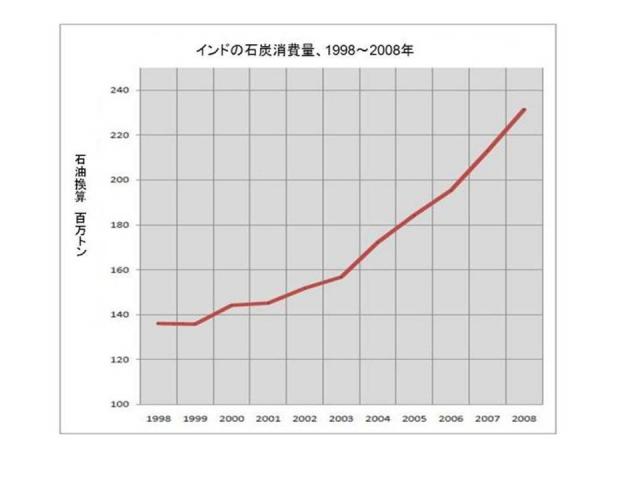

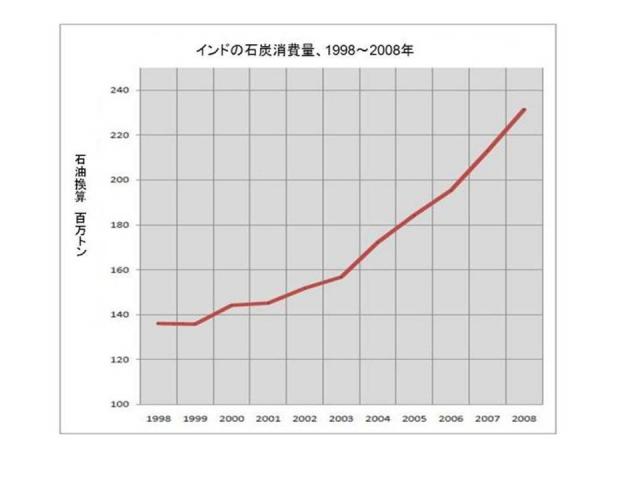

インドも中国ほど大激増ではないが、石炭消費量を急拡大している。インドの伸び方がややおとなしいのは、決して意欲や努力が足りないからではなく、そもそも中国のように物資やエネルギーを浪費する産業ばかり育てていないというだけのことだろう。

出所:同所から転載

もし二酸化炭素元凶説が先進国による後発諸国のエネルギー消費抑制のための陰謀だったとしたら、もろ逆効果だったわけだ。そして、石炭の煤塵除去や脱硫化に真剣に取り組んでいる先進諸国、とくに日本の積滞使用量を抑制しながら、公害対策がはるかにルーズな中国やインドに使い放題で石炭を使わせる結果になるというのは最悪の事態だ。しかし、そんなことを読めないバカが先進国首脳陣にたったひとりでも混じっているとは思えない。(もちろん、日本政府の首脳をのぞく。)

この詐欺事件の黒幕がなかなか見えてこないのは、世間には企業経営についてまったく実態とかけ離れた先入観があるからだ。世間では、「企業は自社の製商品を少しでも多く造りたい、売りたいという本能のようなものにつき動かされている」と思いこんでいる。

だから、二酸化炭素元凶説最大の受益者が、石油利権・天然ガス利権を持つ産油国、産ガス国、石油・ガス供給業者であるにもかかわらず、この連中がそんな自国資源・自社製品を貶めるような議論を積極的にあおるはずがないと決めつけているのだ。

「企業には増産・増収本能がある」という説のまちがいから、ときほぐしていこう。企業が持ち合わせている本能は、利潤最大化。これだけだ。同額の利益を確保できるなら、生産量、販売量は少なければ少ないほどいい。それが企業行動の基本だ。

ときとして、企業が増産本能を持っているように見えることもある。どの企業も自社シェアが市場規模の数百分の一とか数千分の一という、いわゆる「完全競争」状態の市場に参加している企業は、自社が増産しても市場全体の需給への影響は無視できるほど小さいから、必死に増産努力をする。だが、それは増産しても価格は変わらないので、増産した分だけ利益も増加すると思っているからこその行動だ。

自社シェアが市場規模の何割かを占めるというような寡占企業になると、増産すれば価格を引き下げることによって利益率を低下させてしまう。むしろ、減産すれば利益率が上がるので、減産のほうが望ましいと思っている。そうできないのは、そんなことをすれば競合各社に自社のシェアを取られてしまうからだ。

だから、寡占化した業界では、有力企業同士が共謀してなんとか業界全体で減産・価格上昇を実現しようと画策する。そして、1930年代のGMのように事実上の独占状態を達成した企業は、大不況の中で平然と自社の操業率を七割も削減して大量の労働者を路頭に迷わせながら、自社の利益は確保するという血も涙もない所業におよぶ。

これが企業の本質なのだ。ついでに言えば、希少な天然資源の埋蔵量シェアが大きな国々も、寡占企業と全く同じような行動を取る。だから、自社が属している業界、自国が潤沢に持っている資源について減産・価格支持を堂々とやらせてくれるような「理論」は、だれがどこでどんな理由で提唱しようと大歓迎なのだ。

たしかに「貴重なものだから、大事に節約すべきだ」というのと、「害があるから使うべきではない」というのでは、表面的にはほとんど180度の大転換に見える。しかし、冷静に考えてみると、どちらも生産規模の縮小と価格の上昇を容認どころか奨励しているという点では、まったく同じ機能を果たしているのだ。

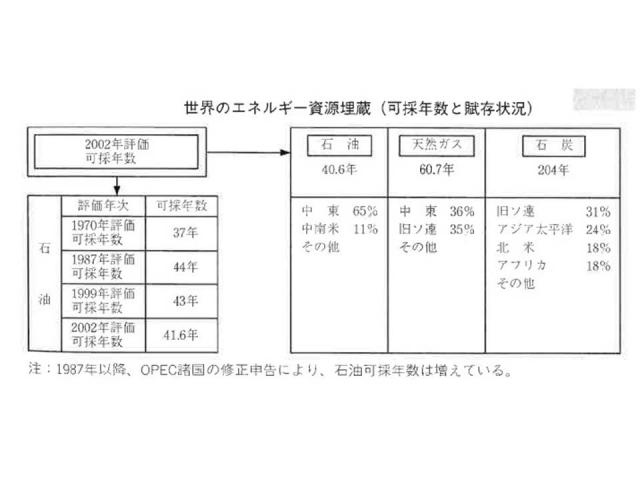

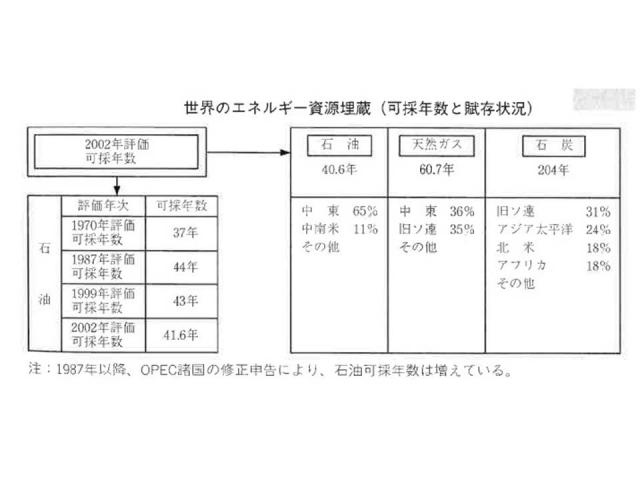

それに、1980年代末から90年代初めごろには、大手石油各社は「資源枯渇」論では生産縮小も価格上昇もままならないという教訓を苦い経験を通じて学んでいた。というのも、エネルギー資源枯渇論は、何度も何度も危機を叫びたてながら一向に危機がやってこないという典型的なオオカミ少年として悪名高くなってしまっていたからだ。たとえば、資源エネルギー庁編『エネルギー 2004』には、化石エネルギーの可採年数について、以下のような表が掲載されていた。

出所:大澤正治『エネルギー社会経済論の視点――問い直すエネルギーの価値』、(2005年、エネルギーフォーラム)、35ページから転載

ところが、70年以上も前の統計資料には、はるかにきびしい可採年数の予測が掲載されていた。

出所:『石油/天然ガス レビュー』2003年11月号所収の田中紀夫「エネルギー文明史――その1」から転載

これだけ派手なオオカミ少年ぶりを70年以上にわたって発揮していれば、信憑性が低くなるのは当たり前だ。それに、「貴重なものは節約しよう」という議論より「害があるから使うな」という議論のほうが一層望ましいとさえ言える。買うたびに罪悪感を覚えるけど、それでも買わずにはいられないという商品を売るのは、企業にとっていちばんおいしいポジションだからだ。そして、大手石油会社はなんの実例もないのに、思考実験だけでこの大転換が石油産業にとって有益かつ無害だという結論に跳びついたわけではない。石油産業全体で二酸化炭素悪玉論に肩入れするようになるについては、確実に参考にしたはずの前例がある。

タバコの有害表示が義務付けられたのは、1966年のアメリカが最初だろう。その後、世界各国に有害表示義務付けが広まり、今ではまったく有害表示の付いていないタバコを売っている国を探すのがむずかしいほど普及している。その結果、タバコ産業は滅亡したか? そこまで望むのは無理としても、収益が悪化したか? 全然そんなことはない。

全世界での販売量は多少減少したかもしれない。葉タバコの生産量が1991年の766万トンから、2002年の635万トンまで下がっているので、ほぼ確実に減少しているのだろう。だが、タバコ製造各社の利益率は、まちがいなく上昇しているはずだ。

ちなみに、フォーチューン500の常連の中に、アルトリア・グループという会社がある。1995年には売上高10位で利益総額5位、2000年には売上高も利益総額も9位、2005年には売上高は17位まで落ちたが利益総額は9位、2010年には売上高が61位まで急落したが、それでも利益総額は15位と、売上高が不安定な割に利益額ではいつも好位置につけている。ご想像のとおり、フィリップ・モーリスなどの有名ブランドを糾合したアメリカ最大のたばこ会社だ。

フォーチューン500データからこのアルトリア・グループの売上高利益率を計算すると、以下のとおりの推移だった。1995年には8.8%、2000年には12.4%、2005年には14.6%、2010年にはなんと25.7%まで上がっている。

あまりにも利益率が上がっているので、特別利益が出ているのかもしれないと思って、2008年、2009年の実績もチェックしてみた。2008年度も2010年度と同じ25.7%、2009年度にいたっては30.9%まで上がっていた。だから、これは特別利益で膨らませた利益率ではない。平常年における実力の利益率なのだ。買うことに罪悪感を持ちながら買っている消費者は、そうとうな暴利をむさぼられても、唯々諾々とついていくものらしい。

「健康に害があるから吸ってはいけない」とか「吸わないほうがいい」とかの議論は、タバコ税の増税には天下無敵の援軍だ。そして、増税のたびに便乗値上げをしても、ほとんど不満は表面化しない。喫煙者は肩身の狭い思いをしながら、黙々と煙を吹いて重税と高価格を負担しつづけている。

世界中どこでも、各国の厚生労働省に当たるタバコ産業監督官庁・税務当局とタバコ産業各社は、表面的には規制と被規制の敵対関係にあるはずだ。だが、実態としては、彼らはどこでも仲睦まじい共生関係にある。さらに、マスコミには「高価格で将来のニコチン中毒患者を減らすのはいいことだ」というようなアホなことを言う連中もしゃしゃり出てくる。

そして、二酸化炭素悪玉論が蔓延してからのアメリカ国民が、まさにこの「罪悪感はあるけど、生きていくためにはガソリンを買い続けなければならない」というかわいそうな立場に置かれているのだ。いや、アメリカだけではない。今は、ヨーロッパ各国でも、ロンドンやパリのような巨大都市の都心部以外ではクルマなしの日常生活は不可能に近い。

日本では、東京・大阪の二大都市圏に住んでいれば徒歩、電車、自転車で行けないところはほとんど皆無だ。だから、ガソリンなど一滴も買わなくても、何ひとつ日常生活での不便はない。

「ガソリン代が上がるのは、地球の汚染を防ぐためにはいいことだ」というようなことをうそぶく環境保護運動の活動家は、たいては上流か中産階級の上のほうの家庭で育った連中だ。この連中に蔑(さげす)まれ、自分でも罪悪感を抱きながら、それでも高いガソリンを買いつづけなければ生活できない欧米の一般大衆の痛みは、残念ながら環境保護運動をやっているお坊ちゃん、お嬢ちゃんたちにも、クルマなしでもまったく支障なく生きていける日本の大都市圏居住者にも分からないのだ。

石油業界が、二酸化炭素悪玉説を大歓迎した理由はほかにもある。それは、石油業界につきまとう増産=価格暴落体質だ。石油というのは大変やっかいな商品で、埋蔵量の大きな油田を掘り当てたりすると、追加的なコストはほとんどゼロでいくらでも増産できることが多い。原油が自力でどんどん噴出してくる油井などの場合には、むしろ減産をすることに非常に大きなコストがかかる。

だから、石油産業は近代的な産業として確立された直後から寡占化が進んでいた業界にしては珍しいほど、新たに発見された巨大油田からの供給量急増で価格が暴落したという事例の多い業界だった。ようやく第二次オイルショックをめぐる混乱も収まった1988年に刊行された

瀬木耿太郎著『石油を支配する者』には、こう書いてある。

原油価格は誰かが管理していないと暴落するという性質をもっている。

――瀬木『石油を支配する者』(1988年、岩波新書)、182ページ

だからこそ、石油産業の歴史は有力企業、有力資源国による生産・価格両面にわたるカルテルの歴史だった。

1949年には当時セブン・シスターズと呼ばれていた国際石油大手7社で全世界の原油埋蔵量の65パーセント、原油生産量の55%を支配していた。独立系石油会社の多かったアメリカと完全国営だったソ連をのぞくと、世界市場支配率は埋蔵量の82パーセント、生産量の88パーセントという圧倒的なシェアに達していた。しかも、世界最大の産油地域、中東では埋蔵量も生産量も事実上100パーセント独占していた。

OPEC諸国による突然の値上げ通告直前の1973年にいたっても、セブン・シスターズの支配率は埋蔵量で自由世界の64パーセント、生産で同61パーセントだった。だが、OPECの台頭によって石油元売り各社の支配力は落ちた。1985年にはシェブロンによるガルフの吸収合併で6社に減って「シックス」・シスターズとなったオイルメジャーの支配率は、埋蔵量で自由世界のたった4パーセント、生産量でも20パーセントまで落ちていた。

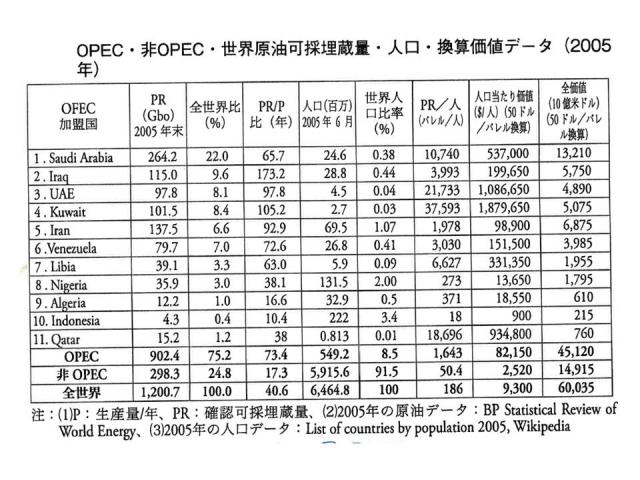

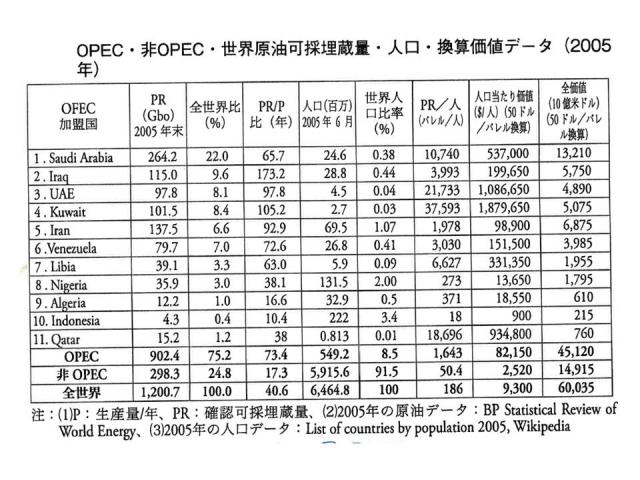

変わって石油産業の主導的なカルテルの地位についたOPECは、1986年には埋蔵量の68パーセント、生産量の41パーセントを支配していた。だが、現在は埋蔵量ではなんとか約75パーセント台まで上げているが、生産量では30パーセント前後だろう。

出所:若林宏明『安価な石油に依存する文明の終焉――蘇る文明と社会』(2007年、流通経済大学出版会)、77ページから転載

過去の可採年数データでも分かるとおり、埋蔵量ベースでのシェアというのは、あとからあとから新しい地域での埋蔵量が発見されるのであまり当てにならない。実際にどの程度生産量シェアを抑えているかが重要なのだ。

つまり、本来生産量をしぼって価格を維持するカルテルなしではやっていけない業界なのに、そのカルテルの柱になるべき団体がどちらも弱体で頼りにならない。この先どうやって儲けを確保すればいいのか……と思案投げ首だったところに登場した救いの神が、二酸化炭素悪玉論だったわけだ。

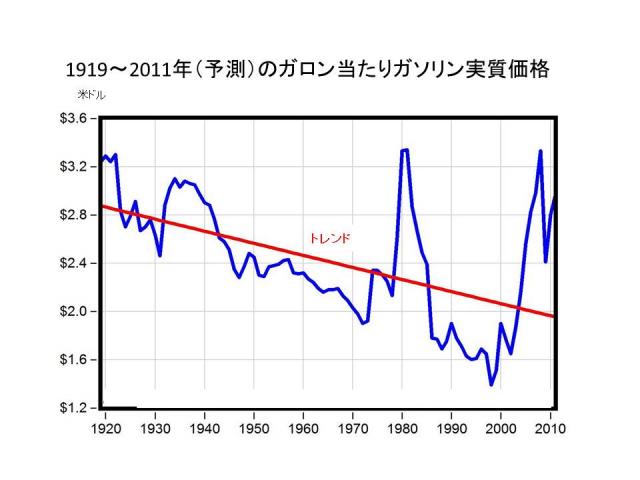

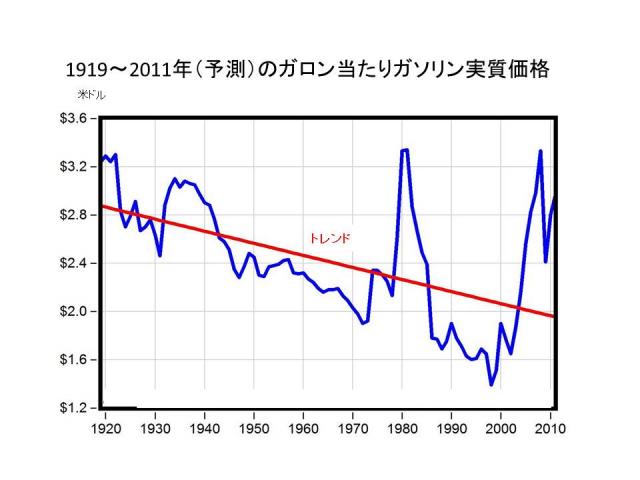

この神様、まことに霊験あらたかだった。アメリカのガロン当たりガソリン価格を、2010年ベースの実質価格で追ってみよう。

出所:ブログサイト『Carpe Diem』、2011年1月7日のエントリーから転載

狂乱の1920年代と言われたインフレ期の初めごろに、3ドル50セントを超えたことがあった。そして、大不況の1930年代は意外にもカルテルによる減産がやりやすかったので、ずっと3ドル台を維持していた。そのあとは、1970年ごろの2ドル割れまでズルズル下げたが、第二次オイルショック直後の1980年に一挙に暴騰して3ドル30セントの第二次大戦後最高値を記録した。しかし、OPECの価格支配力が衰えるにしたがってまたしても延々と下げつづけ、1996~98年には1ドル30セント前後まで下がっていた。

ちょうどそのころから、地球温暖化の元凶は二酸化炭素だという説が強力にプロモートされ始めた。いや、資金はもっと前から潤沢には行っていたのだろうが、そのころからさまざまな環境保護団体の中でも、二酸化炭素悪玉説グループの羽振りのよさが目立ち始めた。大手石油会社の資金力、マスメディア動員力が関与しているのはまちがいない。

そして、ガソリン価格は急騰し、ついに2010年末から2011年初夏にかけて前人未到の4ドル台をつけてしまった。6月8日現在の最新情報では、全国平均でレギュラーがガロン当たり4ドル13セント、プレミアムになると4ドル55セントもする。セブン・シスターズやOPECの黄金時代より高いガソリン価格を達成したのだ。もちろん、M&Aの連続で大手の企業数は減った。だが、生き残っているメジャーは、大増益で我が世の春を謳歌している。

第二次オイルショックに直撃されて惨憺たる状態だったはずの1980年のアメリカ石油産業は、売上・利益とも大盛況だった。フォーチューン500ベースで言うと、売上10傑中じつに6社が石油会社、利益総額でも1位、4位、5位、6位、7位、9位、11位、12位を石油会社が占めていた。1985年になるとやや陰りが見えるが、それでも売上20傑中11社が石油会社、利益総額では2位、7位、8位、9位、10位、19位を占めていた。なお、利益総額8位のシェルと10位のBPアメリカはアメリカ法人だけの収益なので、世界的な利益総額ではずっと上位に入っていたはずだ。

そして、ガソリン価格が底値圏に向かって下げつづけていた1995年には、売上20傑中4社のみ、利益総額では2位、8位、20位の3社とぐっと淋しくなる。2000年には、ガソリン価格はやや回復に転じていたが、売上20傑で3位、利益総額で4位だったエクソンモービル1社を残して、その他の石油会社はすべて売り上げも利益総額も21位以下となってしまった。ただ、このころにはもう石油各社は次の一手を打っていたようで、地球温暖化=二酸化炭素元凶説を唱える団体のカネ回りはかなり良くなっていた。

そして、翌2006年に自著『不都合な真実』の出版を控えて地球環境の守護神ヅラをしてアル・ゴアが全米キャンペーンで飛び回っていた2005年には、石油会社の収益もほぼ完全回復を遂げる。売上20傑では2位、6位、7位、利益総額では1位、5位、13位を占めていた。

直近の2010年では、売上20傑中に2位、3位、5位、16位の4社が入り、利益総額では1位、5位、10位を占めていた。そして、利益総額上位5社はエクソンモービルの406億ドル、GMの387億ドル、スプリント・ネクステルの296億ドル、GEの222億ドル、シェブロンの187億ドルとなっていたのだが、このうち2位のGMと3位のスプリント・ネクステルの利益には前年度の破たん処理や巨額損失から生じた莫大な特別利益が入っている。

つまり、実力のランキングでは、1位エクソンモービル、2位GE、3位シェブロンと1位と3位を石油大手が占めていたのだ。しかも、首位エクソンの利益総額は実力2位GEの2倍近い金額だ。すべてが二酸化炭素悪玉説だけのおかげとは言わないが、地球温暖化論争の盛り上がりは決して石油会社にとって不利ではなかったことだけは、どなたにも納得していただけるだろう。

二酸化炭素悪玉説の黒幕が産油国・産ガス国・大手石油会社連合だということが分かると、いろいろ今まで腑に落ちなかった謎が解けてくる。

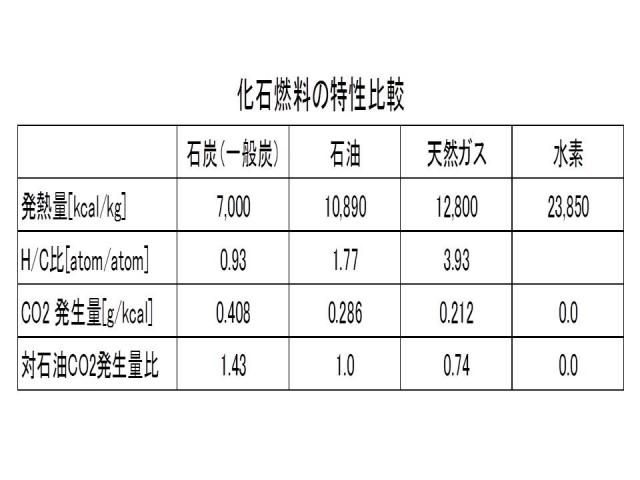

たとえば、なぜ石炭だけを狙い撃ちで最悪のエネルギー資源と言いつづけるのかといったことだ。下の表で分かるように、石油・天然ガスと石炭では、同じ熱量を出すときに排出する二酸化炭素の量は、約4割石炭のほうが多い程度だ。逆に言えば、同じ熱量を出すときに石油が排出する二酸化炭素は、天然ガスより35パーセントも多い。

出所:若林宏明『安価な石油に依存する文明の終焉――蘇る文明と社会』(2007年、流通経済大学出版会)、41ページから転載

決して石油や天然ガスは二酸化炭素を出さないが、石炭は出すというような極端な話ではない。だが、二酸化炭素悪玉論者は石油・天然ガスは一まとめにしておいて、この二つと石炭のあいだには天と地ほども大きな差があるような言い方をする。

「石油や天然ガスはなるべく使わないほうがいいけど、どうしてもやむをえない場合には使ってもいい。しかし、石炭は論外だ。あれだけは金輪際使ってはいけない」という感じなのだ。まるで、石炭には石油や天然ガスには入っていない毒でも混入されているかのような騒ぎをしている。

石油と天然ガスはだいたい埋蔵量の多い地域も重複しているし、同系統の資本が支配している。だが、石炭は石油が天下を取る前にエネルギー産業の王者だった資源で、埋蔵量の多い地域も違うし、資本も石油・天然ガスとは別系統だ。そして、石油の推定埋蔵量は、だいたいにおいてあと30~40年分、天然ガスがあと40~70年分とされているのに対して、石炭の推定埋蔵量はあと170~300年分と圧倒的に長持ちする想定になっている。

せっかく石油や天然ガスの生産量を圧縮しても、需要が石炭に流れてしまったら元も子もない。だから、二酸化炭素悪玉論者は「石油や天然ガスを使うのは仕方がないが、石炭だけはダメだ」と強調するのだ。

そして、なぜ二酸化炭素悪玉論者は数ある再生可能エネルギーによる発電法の中でも、太陽光と風力というとびきり効率が低くてコストの高い方法ばかり誉めちぎるのかも、分かってくる。真剣な競争相手には育つはずのない技術なら、研究開発の助成金も普及のための補助金も安心して出せるからだ。

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter