今回は、はじめに結論を箇条書きで、書かせていただきます。日本人が頭にいれておくべきことの続きです。

(日本は海洋大国)

1.現在、日本のマスコミを騒がしているTPP(環太平洋戦略的経済連携協定Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement)は、マスコミ等で宣伝されているような開国政策ではなく、全く逆の現代の集団鎖国政策、米国によるブロック経済、囲い込み政策であり、自由貿易に逆行する政策である。

2.世界最大の債権国である日本の「円」は隠れ基軸通貨である。

(3)現在、米ドルは、三年前のレポートでも指摘したように一ドル=50円に向かっている。

(4)際限なくドルを発行している米国は、石油決済通貨であるドルの過剰流動性を原油価格の上昇で少しでも補うことで、基軸通貨ドルの延命を図ろうとしている。

したがって今後も石油価格は上昇する。

(5)リビアのガダフィー失脚は、ユーロ・ドル防衛のために欧米のエリートが仕掛けたものである。

(6)チュニジアから始まった「ジャスミン革命」等の民主化運動は、中東情勢を不安定にするためのものである。狙いは、石油利権の確保、石油価格の上昇、その先にあるのは、欧米が金融危機を脱するための戦争経済(WAR ECONOMMY)である。

(7)日本は米国の「自冶領」であると欧米のエリートの一部、特に米国のエリートは心の底で考えている。

(サンフランシスコ講話条約は「日本の自冶」を欧米のエリートが承認した条約に過ぎない?)

(8)現在、福島県民を中心とする日本人は、低放射線の人体に対する影響調査のモルモットにされている?

<解 説>

1.TPPなどで関税を撤廃すれば参加国内の貿易は促進されるが、他地域との貿易で関税を引き上げなくても相対的に障壁を高める結果となり、逆に保護貿易を招く可能性も高い。

1929年の世界大恐慌後も、特定地域間で経済圏を形成し、その中で貿易を拡大して景気回復を図るブロック経済の動きがみられた。当時の経済協定は宗主国と植民地及び周辺国との間で締結された。代表的な例が当時覇権国のイギリスを中心に1932年に成立したオタワ協定である。これは英連邦国間で特恵関税制度を導入し、連邦外の国との貿易には高関税を課すもので、スターリング・ブロックと呼ばれる閉鎖的な経済圏が形成された。これによりイギリスの対英連邦国の貿易比率は拡大した。

米国も関税を大幅に引き上げるスムート・ホーリー法や中南米諸国との経済協定を締結した。一方で植民地の少なかった日本やドイツは、経済圏の拡大を目指して満州や中欧への進出を強め、第二次大戦につながっていった。

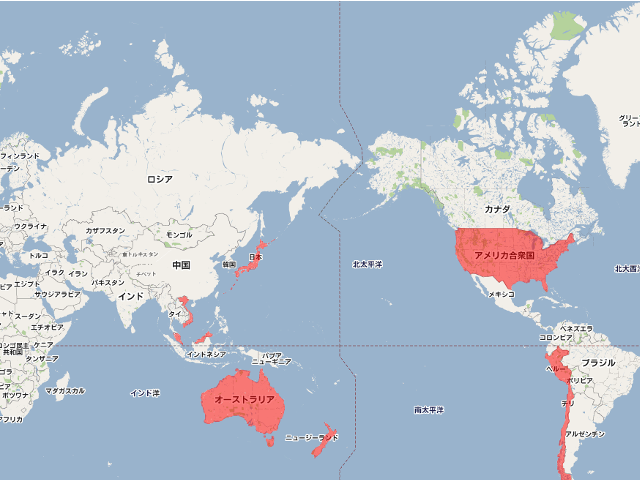

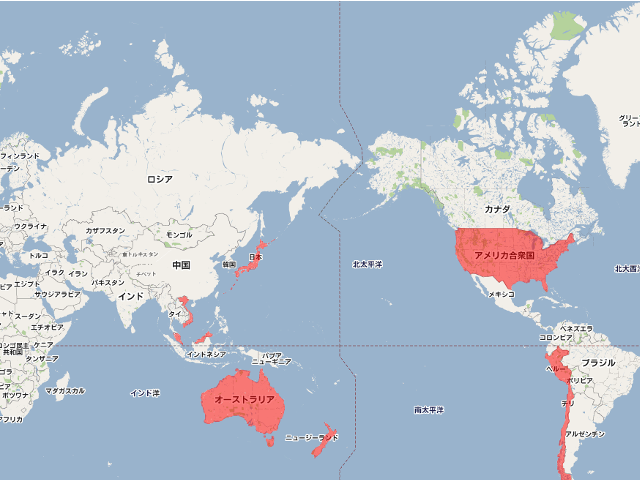

TPP参加国?

*世界最大の債権国である日本にはアメリカだけでなく、中国からのアプローチも当然ある

(以下引用)

「アジア共同体や海洋協力を 日中友好委で唐氏が提唱 」

2011.10.23 18:17 産経新聞

日中両国の有識者でつくる「新日中友好21世紀委員会」の第3回会合の開幕式が23日、北京の釣魚台迎賓館であった。中国側座長の唐家●(=王へんに旋)元国務委員は基調講演で、東アジア共同体の構築を視野に、自由貿易協定(FTA)の推進や海洋上協力体制の創設を提唱した。 唐氏は「アジアの大国として協調と協力を深め、多くの利益の接点を探さなければいけない」と日中がアジア一体化に努力すべきだと強調。日中韓FTAや東アジア貿易圏の創設などを提案した。 また、唐氏は沖縄県・尖閣諸島や東シナ海ガス田の問題などを念頭に、海上危機管理メカニズムの必要性を強調、西太平洋における海洋環境調査やシーレーン(海上交通路)の安全確保も日中合同で実施するように求めた。(共同)

http://sankei.jp.msn.com/world/news/111023/chn11102318180003-n1.htm

(引用終わり)

下記にあるように米国のエリート自身がアメリカにすでにリーダーシップがないことを認めている。であるならば、日本は純粋に経済的損得だけを考えてこの問題を考えるべきである。

(以下引用)

金融危機が出現させたGゼロの世界

――主導国なき世界経済は相互依存からゼロサムへ

A G-Zero World

――The New Economic Club Will Produce Conflict, Not Cooperation

イアン・ブレマー ユーラシア・グループ会長

ノリエル・ルービニ ニューヨーク大学教授

フォーリン・アフェアーズ リポート 2011年3月号

市場経済、自由貿易、資本の移動に適した安全な環境を作りだすことを覇権国が担ってきた時代はすでに終わっている。

アメリカの国際的影響力が低下し、先進国と途上国、さらにはアメリカとヨーロッパ間の政策をめぐる対立によって、世界が国際的リーダーシップを必要としているまさにそのときに、リーダーシップの空白が生じている。われわれは、Gゼロの時代に足を踏み入れている。金融危機をきっかけに、さまざまな国際問題が噴出し、経済不安が高まっているにもかかわらず、いかなる国や国家ブロックも、問題解決に向けた国際的アプローチを主導する影響力をもはや失ってしまっている。各国の政策担当者は自国の経済成長と国内雇用の創出を最優先にし、グローバル経済の活性化は、遠く離れた二番目のアジェンダに据えられているにすぎない。軍事領域だけでなく、いまや経済もゼロサムの時代へ突入している。

(引用終わり)

経済的な利害だけを考えれば、TPPは日本には何のメリットもないものである。

ただ、世界最大の債権国である日本を参加させなければ米国の戦略にとって何の意味もないことだけは確かである。つまり、TPPは「米国の年次改革要望書」の仕上げである。

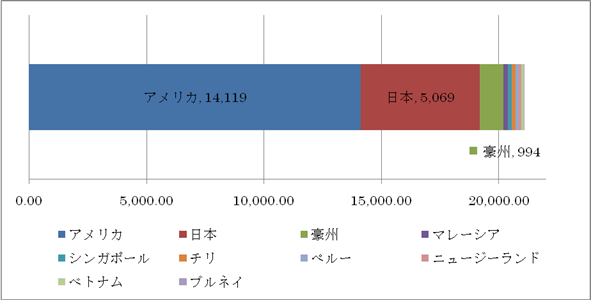

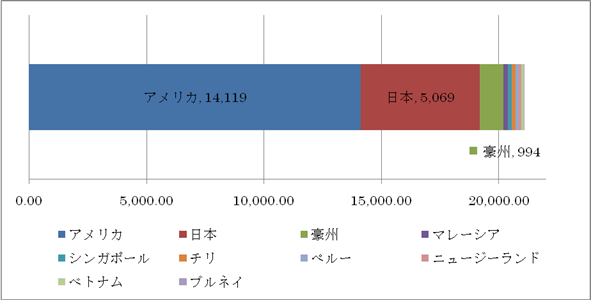

<09年におけるTPP関連諸国のGDP(単位:十億ドル)>

<09年におけるTPP関連諸国のGDP(単位:十億ドル)> 出典:IMF

上記のグラフを見れば、一目瞭然、TPPとは、日米の問題なのである。

参考

http://www.youtube.com/watch?v=8G29qFqId2w&feature=player_detailpage

2.GDPが世界3位となっても日本は世界で最大の債権国である。GDPは中国に抜かれたとしても、純貯蓄の規模という意味では、日本が今なお、世界最大の国である。

減価していくドルから逃げ出した世界の資金が円に注ぎ込まれ、ドル安の影響が円に集中することになる。

円高が進むということは、それだけ円の存在感が為替市場において大きいことを意味している。日本が世界で最大の債権大国であり、危機が起きるたびに円がその逃避先になる。これは、実質的に、円はすでに基軸通貨的な性格を帯び始めていると考えるべきであろう。もっとも日本が軍事力も核も持たない国が覇権を握れるわけではないので、正統な基軸通貨には現状ではなり得ない。当然、日本も基軸通貨になりたいなどと宣言すらしていない。また、基軸通貨国としての責任や権限を世界から認められたわけではない。だが、実態的に世界のマネーが日本に流れ込んできているという厳然足る事実は、円が実質的に基軸通貨的な役割を持ち始めたと言って過言ではない。

世界のマネーが円を実質基軸通貨と考え出したのは、「円キャリー・トレード」と、リーマンショックである。

リーマンーショックは、アメリカおよびヨーロッパの金融の中枢を破壊した。日本はバブル崩壊の後遺症もあり、バブル的な米国不動産価格の上昇に乗らなかった。不動産価格の持続的上昇を前提として、さまざまな金融商品が登場した。サブプライムローンがその典型だった。サブプライムローンやサブプライムローンとプライムローンを組み合わせたCDOやCBSなど、日本の銀行や証券会社は、ほとんど扱わなかった。そのおかげで、日本の証券金融業界はリーマンショックの影響は他のG7各国の中では最も軽微であった。日本のバブル崩壊後90年代終わりからリーマンーショックに至る約10年、日本はゼロ金利、更には量的緩和という政策を米国の圧力もあって取り続けた。

世界一の債権国でゼロ金利では、いくら国内でカネを回しても収益が上がらない。

そこで、ジャパンーマネーが世界にあふれ出ていったのである。

直接海外に工場を作るなどの直接投資も行われたが、その大半が円キャリー・トレードという形で海外に流れ出ていった。

円キャリー取引は1996年頃から活発化した。遅々として進まない不良債権問題などで、円が、長期的に低金利が続く予想と米国が1995年4月に為替政策をドル高政策へと転換したこと、そして通貨当局の為替介入姿勢からドル安・円高阻止への決定的な動きから、魅力的な取引となった。

円キャリー取引は低金利の円を調達して、運用して儲けることができる、株の信用取引みたいなものである。資金の多くは高い金利の債券等で運用し、その差益を儲けることができる。いわば、世界中の投資家が円を「ドラえもんのポケット」として利用したのである。

主に巨額の資金を個人や法人の投資家から集め、為替や株式、債券など国際金融市場で投機的な売買を行うヘッジファンドが活発に円キャリー取引を行なっていると見られている。円キャリー取引が多くなれば、円売り・ドル買いが進むため為替相場は円安・ドル高の傾向となり、円キャリーは世界中を低金利化させていった。

日本から溢れ出ていったマネーは、アメリカでもヨーロッパでも、あるいは新興諸国でも、潤沢な投資が行われ経済が活性化したのだが、不動産に過剰な投資資金が投下され、リーマンーショックに至る金融バブルを生みだしたのである。

金利が低い状態の中で、それでもカネを回すことで稼がなくてはいけない立場の投資銀行やファンドマネージャーたちが、ハイリスクーハイリターン商品に投資せざるをえない構造となってしまったのである。リーマンーショックは日本が作り出したと言っても決して過言ではない。そして「円」は今や隠れ基軸通貨となってしまった。

しかしながら、本当の基軸通貨となると責任と負担が発生する。いわゆる「流動性ジレンマ」である。これは1960年代初頭にベルギーのケインジアン経済学者ロバート・トリフィンが発見した矛盾である。流動性ジレンマを端的に言えば、これは要するに流動性と希少性の綱引き問題である。流動性があるということは、すなわち量が十分に確保されているということだ。希少性があるというのは、要するに質がきちんと担保されていることを意味している。この両者を両立させることは難しい。だが、それを常に要求されるのが基軸通貨だ。基軸通貨というのは、決済通貨や外貨準備、そして投資される通貨なのであるから、流動性が確保される量を発行すべきなのである。しかしながら、カミッペラにすぎない紙幣、最近では電子的にしか存在しないが、過剰に流通させると価値が薄れて基軸通貨としての機能を果たせなくなってしまうのである。

流動性が十分であると同時に、希少性を損なわない通貨発行量のレベルをどう見出すか。この至難な問いかけに常に正解を提供できなければいけない。それができないようであれば、基軸通貨国たり得ないのである。

もちろん、日本がドルから基軸通貨の地位を勝ち取ったわけではなく、ユーロも人民元も基軸通貨となり得る状況ではない。ユーロについては、ギリシャ問題で噴出した構造的矛盾により、将来的に空中分解する可能性がある通貨であるから、基軸通貨としてはもとより、決済通貨としても突出して大きな役割を担うことになるとは考え難い。人民元は国際的責任を負うことを回避し続け、未だに不当な自国通貨安政策を改めようとはしない。そんな通貨が基軸通貨になりえないことは自明の理である。

実質的基軸通貨的存在感を持つに至っている円も実際には「円の国際化」が全く進んでいない。ドル安を容認し、輸出を倍増させようと考えている米国にはすでに基軸通貨国の資格がないことは言うまでもない。

(5)*ダイヤモンドオンラインより引用

革命後の国民は本当に幸福になれるのか?リビアの富を奪うために欧米諸国が仕掛けたカダフィ打倒

笹川平和財団アドバイザー・佐々木良昭

今年の2月に始まり半年にも及ぶ内戦の結果、リビアのカダフィ体制はほぼ崩壊したかに見える。世界のマスコミはこの勇気あるリビア国民の革命蜂起と成果を称賛する一方で、かつてアメリカのレーガン大統領が彼に浴びせかけた『狂犬』以上の罵倒をカダフィ大佐に浴びせかけ、独裁者、血ぬられた男、国民の大虐殺に踏み切った男と評した。

実際にカダフィ体制下のリビアが西側諸国や革命派が主張するように、非民主的で非自由社会で非統一の国家だったか否かは、もう少し時間が経過しなければ分からない。革命派はこれらの諸問題の解決を標榜するが、実はリビアの将来には幾つもの難問と不安が待ち受けているのだ。

石油輸出の停滞とインフラの復旧遅れが3年は続く

まず、リビア人に限らず利己主義的な感覚が強いアラブ人に共通する最重要課題は個人所得だが、

リビアのこれまでのGDPは一人当たり1万4000ドルであった。リビア国民の個人的な経済状態が今までよりも良くなるか否かが、最も重要な社会安定の要素なのだが、悪くなると予測する方が正しいのではないか。

その理由は当分の間(一部の専門家の予測では3年以上)、リビアの石油輸出が革命以前のレベルに戻れないからだ。95%以上の外貨収入を石油輸出に依存しているリビアにとっては、この石油輸出が遅滞することは、大きな痛手となる。

そして今回の内戦で破壊された、インフラの再構築に膨大な費用が必要になろう。そのことが国民の生活に与える影響は、小さくあるまい。

今回のリビア革命を、最初の段階から支援してきたイギリスとフランス、そしてアメリカは、当然のこととして新生リビア政府に対し対価を求めよう。もちろん、最初の段階ではこれらの国々はリビアに対し経済支援をするのであろうが、結果的には、これらの国々によって膨大なリビアの富が持ち去られるということを忘れてはならない。

そもそもイギリスとフランスがリビアに乗り込んで行ったのは、自国経済が破たん寸前だったからではないのか。リビアの富と石油を支配することによって自国の経済を復興させようとしたのであろう。

こうなると新生リビア政府は、カダフィ大佐が大金を投入して築き上げたインフラの多くを、修復できないままで放置せざるを得なくなる。

その中で一番問題になるのは、カダフィ大佐が造り上げたGMR(人間が作った偉大な川)だ。GMRとはリビア南部の地下水を汲み上げ、地中海沿岸地域に運び、農業用そして飲料として使うというものだ。このGMRの補修・手入れができなくなれば、人口が集中しているトリポリ市やベンガジ市は、一気に水が無い死の世界に変貌する危険性がある。

解決されていないイスラム宗派間の対立

リビアの今後で不安なのは、今回の革命で主導権を握ったメンバーの中には外国逃亡組が多数いるということだ。彼らはよく言えば穏健なイスラム教徒、きつい言い方をすれば欧米かぶれの世俗派である。

リビアには元々サヌーシー派(サヌーシー教団とも呼ばれていた)という、イスラム原理主義の宗派の人たちが少なくなく、特に東部地域ではそうだ。それに加えエジプトと隣接していることもあり、ムスリム同胞団のメンバーも多いのだ。

そうなると近い将来、欧米帰りの世俗派とイスラム原理主義者が衝突する場面が想定される。リビアの国内の対立衝突因子は部族間に限ったことばかりではないのだ。

もちろん、そもそも今回の革命が始まった原因は、部族間に所得格差が生じたことによる、とされてきていた。それならば当然のことながら、今後新政府が結成されていく段階では部族間の富の配分バランスをどう調整するか、という大きな問題が解決されなければならない。

革命の火を放ったのはだれか

今回のリビアの革命で、忘れてはならない疑問点がある。今後の不安材料に繋がっていくのだが、そもそも誰が最初に今回の革命の火を放ったのかということだ。

単純に言えば、リビアの民主化を求めた国民、ということになろうが、そんな単純なものではない。実は反体制の動きが起こった当初の段階で、パキスタンの情報部が、イギリス、フランス、アメリカが軍事顧問をベンガジに送り込んだ、という情報を伝えていた。

カダフィ大佐に嫌われ、チャドに長い間派兵されていたハリーファ・ヘフタル大佐がチャドから他のアフリカの国に移動した後、彼と彼の部隊をアメリカが受け入れ20年もの間バージニアに匿っていた。そのハリーファ・ヘフタル大佐も内戦勃発と同時期にリビアのベンガジ市に戻っている。しかし不思議なことに彼の名は、いまだ全くリビアから聞こえてきていない。

イギリス、フランスは反政府派が軍事行動を起こし始めると、彼らの軍事行動への具体的な支援を始め、飛行禁止区域の設定に加え、空爆、武器の供与が行われた。それにアメリカが後発で加わる。アメリカは無人機を多数送り込み、空爆を実行した。もちろん偵察衛星や偵察機で集めたカダフィ大佐側の軍の動きも逐一、反体制側に送られていたものと思われる。

そして最終的には、カダフィ大佐側が追い込まれ、彼の住居とされていたバーブ・アジージーヤも反政府側によって落とされた。

これで一件落着と言いたいところだが、そうは行かない。カダフィ大佐側が拠点を移して反攻に出る可能性が否定できない。彼にはいまだに、多数の武器と莫大な資金がある。

だからと言ってカダフィ大佐にもこの革命の流れを変えることはできなかったはずだ。それは時代の変化ということに加え、

リビアで起こっている革命戦争に欧米が全面的に介入しているからだ。ここまできて反政府側がカダフィ大佐側によって敗北させられたのでは、欧米の面子が丸つぶれになるばかりではなく、戦争に費やした費用が回収できなくなるからだ。欧米はなんとしても、カダフィ体制を打倒しリビアの富とエネルギー資源を、手中に収めようと考えている。

こうした欧米側の考えを裏付けているのが反体制側の要人たちの発言だ。現在反体制側の代表者となっている、ムスタファ・アブドッジャリール氏は「リビアに居住していたユダヤ人に帰ってきて欲しい」と呼びかけ、彼らがリビアの政治活動に参加することを期待している。彼以外にも、王制時代の閣僚の子息である、アハマド・シェイバーニ氏は「イスラエルとの協力関係が重要だ」と語っている。彼に言わせれば、イスラエルの持つ国際的な影響力を通じて、新生リビアが国際的認知を受けていく必要があるからだというのだ。

何のことは無い、イギリスやフランスに加え、最初の段階からイスラエルやユダヤ人がリビアの革命に深く関係していた、ということではないのか。つまり、今回のリビアの革命騒ぎは、欧米諸国やイスラエルなどが、こぞってリビアの富を奪うために仕掛けたものだったということであろう。

そのことをカダフィ大佐ははじめから分かっていたのであろう。だからこそ欧米に支援される革命派に対し、徹底抗戦を叫び続けたのだと思われる。結果的に彼は妥協するタイミングを失い、敗北していくことになった。この結果、リビアは欧米の新しい形の植民地支配下に置かれることになった。

(*苫米地英人著『脳と心の洗い方』より抜粋)

(7)サンフランシスコ講和条約の原文を見ると・・・

そこで実際にSan Francisco Peace Treatyの英文原文を読んでみますと、条約が効力を発する翌年四月二八日をもって終戦を宣言する第一条(a)に続く、独立を認めたとする第一上(b)の文面は、”The Allied Powers recognize the full sovereignty of the Japanese people over Japan and territorial waters”となっています。これは、日本語訳では「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全なる主権を承認する」と訳されています。

訳文は確かに、「日本国」の独立を認めた文言にも読めます。

ところが、原文は、Japanese peopleと小文字でpeopleと言っているのであり、これは「日本人」、「もしくは日本の人たち」と訳すべきでしょう。「日本国民」と訳すのは誤訳です。

勿論、sovereigntyはフランス語語源で、ヨーロッパの伝統的な文脈では近代国家相互の対外主権と領土内の統治権の両方を表す言葉ですから、「主権」という訳語は誤訳ではないですが、統治権は人々にあるのであって、軍部や国家機関ではないという近代民主主義の理念を”full sovereignty of the Japanese people”と表現しているのであり、「領域の統治権は日本の人民にあると認識する」という統治権を表す文言には読めますが、日本という国の独立を認める意味での「対外主権」を表している文言と読むには無理があります。事実、同条約第二条以降は、対外主権の定義である、国としての最高独立性を強く制限しているのであり「対外主権」を表す言葉とするならばfullという言葉と本質的に矛盾しています。

また、sovereigntyという言葉は、合衆国である米国では、もともと各州に独立的自治権を認めている用語として使われている用語であり、当時の米国の政治環境並びにアメリカ史の連想から言えば、当時のアメリカ英語を現在の日本語のセンスで翻訳すれば「自治」という程度の用語でしょう。

ですから、「連合国は日本の人民による日本とその領海の充分なる自治を認める」程度が本来の翻訳でしょう。また、サンフランシスコ講和条約の日本語訳では、その後もJapanという言葉は全て、「日本国」と訳していますが、原文では、一度も、国としてのJapanを示唆する用法はありません。単に、TaiwanとかRyukyu Islandsといったterritoryを表す中立的な用語として、Japanという文言が使われているにすぎません。

サンフランシスコ講和条約には、Japanというterritoryには、Koreaは入らない等々、延々と、Japanという地域がどこからどこまでかということが書かれているのであり、条約全体の文脈からも、Japanは「日本」というサンフランシスコ講和条約で定義される領域を示す単語として使われており、国を表す言葉と読むのは、麗しすぎる誤訳です。条約のJapanは「日本国」ではなく「日本」と訳すべきところを、日本語訳のほうで、「日本国」という独立国が認められたかのような訳し方を意図的にしているだけです。

少なくとも、主権国家の定義である「国内統治権」と、「対外主権」の二つのうち、半分の統治権しか認められていないことは間違いないでしょう。

(8)日本人が、自分たちがモルモットとして人体実験されているというのに気がついたのは、広島・長崎に投下された二つの原子爆弾だった。人類史上初めて使われた大量破壊兵器であり、その威力があまりにも強力でそれ以降は一度も実際の戦争では使われていない。

投下した米国としては、その影響がどのようなものかを調査するのは当然のことだろう。米国は、2発の原子爆弾をヒロシマ・ナガサキに投下して、そのあとに多くの医師を派遣して原爆の影響を調査させたが、そのときに入ってきたのは医者だけではなかったことはよく知られている。軍事専門家は当然として、政治学者も心理学者も人類学者も哲学者も環境学者も物理学者も、ありとあらゆる専門家が両地域に派遣されて膨大なデータがアメリカに蓄積されていった。それが、先般のレポートで説明した試算被爆基準値T65Dをつくる元になったのである。

そして、今回の福島原発事故である。人口の多い地域である日本で起きた今回の事故はチェルノブイリを超える可能性のある核災害・放射能汚染の現場になった。

地震によって原子力発電所が破壊され、水素爆発(あるいは核爆発)を引き起こして4機の原発が次々と壊滅的な損傷をしていき、いまだに放射性物質を大気に飛び散らせている。これによって海洋と大地は汚染されて、しかも原発から250キロの地点にある首都圏にまで被害が及んでいる。

本来ならばすぐにでも避難しなければならなかった福島県の人たちを避難させずに、「放射線研究」をしている山下俊一氏を「放射線アドバイザー」に任命させて、今後の経過を見ようとしているかのようでである。

「100ミリシーベルトまでは問題ない」、「笑っていれば放射能は逃げていく」と言って福島の人たちを「研究」しようとする山下俊一氏の姿勢は、まさに実験室でモルモット実験をしている科学者の態度である。

実際、この人は、この8月、ドイツのシュピーゲル誌のインタビューに答えて被験者は200万人の福島県民全員と答え、科学界に記録を打ち立てる大規模な研究なると正直に答えている。

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter