~『円の支配者/誰が日本経済を崩壊させたのか』より~

現在の日本経済のデフレ状態は意図的に作り出され、わざと長引かされているといったら、あなたは信用するだろうか。わざわざ誰がそんなことをするのか。

その犯人は、政府でも大蔵省(現財務省)でもなく、日本の中央銀行である日本銀行であり、しかも、その日銀の、ごく少数のプリンスと言われる人たちがやったことだと主張している本が今回紹介するリチャード・A・ヴェルナー氏の『円の支配者/誰が日本経済を崩壊させたのか』(吉田利子訳/草思社刊)である。

著者のヴェルナー氏は10年前、日銀の客員研究員として日銀に在籍し、バブル期の日本経済の研究を続けていた人である。また、

この本は、外国人でないと絶対に書けない本であると言われており、日銀の知られざる秘密に迫るものとして貴重な本だとも言われている。あのFRBのグリーンスパーンも英訳を取り寄せて読んだとも言われている!

一番の焦点は、誰がバブルを生み出し誰がそれを潰したかにある。このことが現在の深刻な日本経済の現状につながっていることは言うまでもない。

よく知られるように、日銀の総裁は日銀出身者と大蔵省出身者が交替で就任することになっている。日銀出身の総裁は金融引締め政策寄りで財政による景気刺激策を望み、大蔵省出身の総裁は財政政策を引き締めて金融政策を緩和したがる傾向があるもと金融界では言われている。

そのため、日銀出身者と大蔵省出身者が交互に総裁を務めるこの人事システムは、どちらにも偏らない政策を実施するうえで、理想的であるようにみえるが、実は決してそうではない。

大蔵省出身の総裁は、日銀にとって重要な意思決定、すなわち信用創造量にかかわる決定からは一貫して排除されている。通常大蔵省出身の総裁のときは日銀出身者が副総裁となり、総裁が日銀路線を逸脱しないようにコントロールしている。

それに加えて、日銀以外の総裁を迎えるときは、総裁を補佐する職に日銀幹部が一人つく。この補佐役についてある日経記者は、次のように書いている。以下。

『「副総裁以上のキーマン」が総裁秘書役。内外どこに行くにも総裁にぴったり寄り添って行動し、総裁に関する諸事万端をさばく「黒子」でもある。・・日銀は否定するが、総裁が日銀路線から逸脱しないように「監視」する役割を担っている』。

このように日銀出身者以外の総裁は、ほとんど力を発揮できないシステムになっている。日本は、敗戦から2001年の春まで首相は26人に変わっている。しかし、日本の本当の支配者は6人しかいない。

その6人の支配者とは、日銀出身の日銀総裁を務めていた次の6人である。

1.新木栄吉 4.前川春雄 ◎

2.一万田尚登 5.三重野康 ◎

3.佐々木直 ◎ 6.福井俊彦

さらに過去50年間では5人、1962年~1994年のとくに大事な時期に国家の操縦桿を握っていたのは、佐々木直、前川春雄、三重野康の3人である。

政治家は選挙によって選ばれるが、日銀総裁はどのようにして選ばれるのか。

日銀出身者の総裁に関しては、必ず副総裁になっていることが条件となる。その副総裁は理事から選ばれるが、日銀出身の理事は6人しかいない。大学を卒業して日銀に入行する人は毎年約60人というから、そのうち1人が理事になれることになる。確実に総裁になれる副総裁になるのはそれこそ大変な確率ということになる。

このように考えると、厳しい競争があってそれに勝ち抜かなければならないのであるから、それなりの人物が選ばれると考えてしまうが、日銀に限ってはそうではない。

日銀トップの選抜手続きは、北朝鮮のような独裁国の後継者を選ぶのに似ている。支配者は自分に忠実で目標も目的も同じくする人物にしか権力を渡したがらない。

つまり、後継者を選ぶにあたって最優先される規準は、自分への忠誠度と目標を同じくするかどうかであって、必ずしも能力ではないのである。こういう選抜方法では、かなり前から後継者は実際には決められており、どうしても前任者の政策を踏襲する形になっている。こういう人たちに日本という国家の命運が託されてしまうのは大問題であろう。

さて、1980年代のバブルを作り出したのは、大蔵省出身の澄田智総裁であり、それを強引に潰したのは、次の総裁である三重野康総裁であると一般的にいわれている。しかし、これは事実とかなり異なる。

澄田総裁は、表向きは日銀総裁ではあっただが、重要な決定は三重野副総裁中心にことごとく決められており、お飾り的な存在に過ぎなかったと言われている。

いや澄田総裁に限らず、やはり大蔵省出身の松下康雄総裁のときも日銀幹部は総裁に重要な情報を流さず、政府の政策とは逆のことをやって、1ドル80円という事態を招いた。

大蔵省出身の日銀総裁と、日銀出身の副総裁を中心とする日銀スタッフとの関係は、まさに現在の各省庁の大臣と事務次官を筆頭とする、事務方官僚との関係に酷似している。そのため大蔵省出身の日銀総裁はほとんど仕事をさせてもらえなかったといっても過言ではない。とにかく大蔵省と日銀は、非常に長い間にわたって激しい勢力争いを繰り広げてきた。

その暗闘は敗戦直後からはじまっている。『円の支配者』の著者、ヴェルナー氏は、現在、日本を苦しめているデフレは、日銀が大蔵省を貶めるために意図的に作り出したものであり、そのシナリオは、半ば成功しつつあるという分析している。

国民のほとんどは、かかるデフレ不況を作り出した犯人を日銀ではなく大蔵省であると思っており、その結果として大蔵省はその名称を奪われ、解体の危機に一時陥った。日銀は不況を利用して大蔵省に勝利したとも言えよう。そういう意味で現在の日本の不況は「日銀不況」といっても良い。

エコノミストの森永卓郎氏もこのタイトルで本を書いている。知っている人は知っているということだろう。

さて、

日銀は1998年4月から新しい日本銀行法によって、念願の独立性を手に入れ、金利政策や公開市場操作など、すべての中央銀行の政策を、総裁と2人の副総裁、そして6人の審議委員から構成される政策委員会で決定できるようになった。

この決定にはたとえ、政府といえども異議を唱えることはできずこと金融政策については、日銀は政府よりも強い権力を手に入れることができたのである。現在、

金融政策は完全に日銀の手に握られてしまっている。

今まで日銀は何をしてきたのか、そして現在日銀は何を考えているのか、日銀がどう動けばデフレは解消するのかについて知るために、一番重要な時期、すなわち1962年~1994年における日銀出身の日銀総裁、佐々木直、前川春雄、三重野康の3氏について少し知っておく必要がある。

佐々木直は、1962年4月から1964年12月まで副総裁を務め、1969年12月から総裁に就任している。佐々木に目をつけ、後継者として選んだのは一万田尚登と戦後初の日銀総裁である新木栄吉の2人である。

マッカーサー司令部は、当時の日銀の幹部であった新木と一万田を戦時経済体制の指導者として任命し、何かと援助を与えた。米国の占領体制が続いている間はGHQの力は強く、日銀総裁や蔵相などの重要ポストの人事には露骨に干渉した。そのため新木栄吉は1945年8月に日銀副総裁、2ヵ月後には総裁になる。しかし次の年の6月に公職追放となり、1951年まで蟄居を余儀なくされている。

この新木に代わって日銀総裁に就任したのは一万田尚登である。彼は優れた仕事をしてのちに「法王」と呼ばれるようになるのだが、新木も一万田もともに生え抜きの日銀マンだ。公職追放令が解けた新木は駐米大使に任命されている。これはきわめて異例な人事であり、GHQの力が働いたのは明らかである。セントラルバンカーを駐米大使にし、日銀総裁の一万田と連携をとらせて、ワシントンとのコミュニケーションの円滑化を図るという米国の高等戦略だ。

一方、一万田は、誰に資金を与えて誰に与えないかを決める彼の絶対的な指令は、戦後の日本経済を容赦なく動かし、日本経済を復活の軌道に乗せるという重要な仕事を果たした。このように戦後経済の主導権は、大蔵省よりも日銀が握っていたことになる。

しかも、1954年になると駐米大使の新木栄吉は、日本に戻って再び日銀総裁になり、一万田尚登はなんと蔵相に任命されている。日銀の出身者が蔵相に就任したのは一万田をのぞいて他にはいない。

一万田蔵相は、このチャンスを利用して日銀法を改正し、日銀を大蔵省から独立させようとするだが、この企ては、失敗に終っている。大蔵省はここから反撃に転じ、日銀は政治レベルで優位性を一時失うことになった。

そして、逆に日銀の独走に歯止めをかけるため、大蔵省と交互に日銀総裁を出すことを提案し日銀に承知させたのである。このあたりから、大蔵省と日銀の暗闘ははじまっている。

大蔵省と日銀で交互に総裁を出すというシステムによって、新木や一万田は自らの意思で後継者を選ぶことができるようになった。そして、この二人によって選ばれたのが佐々木直である。どうして選ばれたかというと佐々木が新木や一万田に非常に忠実だったからだ。一万田は、当時まだ若手の日銀マンであった佐々木直を後継者として選んだことを日銀内に伝えた。これによって、佐々木は、将来日銀総裁になるというお墨付きを得た「プリンス」といわれるようになった。日銀においては、どうも早くから次の「プリンス」が決めているようなのである。 新木と一万田は戦時中から佐々木直に目をつけており、戦後総務部企画部長や人事部長の要職に置き、営業局長を長くやらせている。この役職は一万田流のいろいろなノウハウを知るうえで重要なポストだった。佐々木は1969年12月から日銀総裁になるだが、彼のやり方は一万田流の容赦のないやり方であった。規則上は全理事が金融政策について自由に発言ができることになっているが、佐々木総裁にまともに発言できる理事は一人もいなかった。

一万田は佐々木の次のプリンスも決めていて、それが前川春雄なのである。そういうわけで佐々木総裁が自分の意思で選んだプリンスが三重野康というわけだ。佐々木が人事部長をしていたとき目にとまったのが三重野康であったといわれている。

ところで、日銀の『窓口指導』とは何か。

佐々木直、前川春雄、三重野康、これら3人のプリンスの関係をもう少し調べてみる必要がある。佐々木が人事部長をしていたときのこと、一人の目立った学生と面接した。それが三重野康だった。彼は野心家で上方志向があり、第一志望は大蔵省で、日銀は第二志望だった。佐々木は本能的にこの男を大蔵省にやってはならないと考えて三重野を説得し、日銀に入社させた。そしてほどなく、自分のはじめてのプリンスにすることを決意し、計画的に重要なポストを歴任させていった。1958年から60年まで、三重野はニューヨーク日銀駐在事務所の勤務を命じられる。そのときのニューヨーク事務所長が前川春雄だった。一万田が蔵相をしていた時代のことである。佐々木、前川、三重野はこうように繋がっており、そのバックには一万田蔵相がいた。

さて、

日銀の政策について研究する際、「窓口指導」というものについて知っておく必要がある。この「窓口指導」こそ、一万田が作り出した銀行の信用統制の方法であり、1991年7月にそれが突如廃止されるまで、この信用統制システムを佐々木、前川、三重野らが引き継いでいくことになる。1950年代のはじめには経済は2桁の成長をしており、融資の申し込みは莫大になっていた。1946年6月から1954年6月までの8年間、一万田は日銀総裁として、さらに1957年7月から1958年6月までは蔵相として金融界に絶大な権力を振るった。

その銀行信用の統制システムとは、日銀総裁が融資総額の伸び率を決定し、それから営業局長と2人で増加分を各銀行に融資割り当てをして配分する。このときの営業局長は、もちろん佐々木直である。その際、銀行は、大口の借り手の氏名にいたるので細かい融資計画を毎月日銀に提出するよう求められていた。営業局は、信用配分計画(どの銀行にいくら出すかを決める計画書)を作り銀行の融資計画と調整をして銀行に伝える。その融資の配分額を聞くために銀行首脳が日銀に行くと、文字通り日銀のカウンター、つまり窓口で融資割り当て額を告げられたので、誰がいうともなく「窓口指導」というようになったのである。

これは銀行間の過当競争を防ぐために、一万田が考案した銀行の競争を制限するシステムだった。このように、銀行の命運を握る信用統制の権限を一手に握っていたのは、一万田と佐々木だった。佐々木は、1951年4月から54年9月まで元締めである営業局長を務めていた。しかも、1962年4月から佐々木は副総裁になり、1969年からは総裁に就任、以後5年間総裁として君臨する。つまり、佐々木は実に12年間にわたって、日本経済の操縦桿をにぎっていたことになる。

しかし、戦後一万田総裁を中心に信用配分を行う日銀の権力の阻止に動いたのは大蔵省である。戦時中大蔵省は軍部と企画院に報告義務を負い、さらに内務省によってその持てる力を大きく制約されていた。ところが戦後軍は消滅し内務省は解体、企画院は経済企画庁という下位官庁になり、そこに権力の大きな空間がぽっかりと空いたのである。大蔵省は、そこにたちまち割り込み、徴税、関税、国際金融、金融機関の監督、財務政策、金融政策を司るという政府機関の中で最大の官庁になっていった。

当時、日銀はその大蔵省に属する政府機関であり、大蔵省には頭が上がらなかった。占領軍は1949年に日銀法を改正したが、金融政策は依然として大蔵省の手の内にあった。しかし、一万田総裁は日銀ために巧妙な策をめぐらして日銀に何とか金利のコントロールと市場資金量の調節機能を取り込むために活躍する。一万田総裁は大蔵省に金利の裁量権を委ねることを持ちかけると大蔵省はそれに飛びついてきたのである。しかし、大蔵省が金利コントロールの政策について教えを乞うと、一万田とその部下は専門用語を多用して素人にわかる代物ではないことを印象づけることに成功した。

そして、一万田総裁は世間に対して次のようにPRを行い、金利と市場資金量の調節機能の権限を握ることに成功する。

『中央銀行にゆだねるべきことは、何といっても公定歩合の問題である。これは日本銀行にまかせ、政治的な介入があってはならないと思う。また、準備預金制度についての、これは市場資金量の調節操作であり、技術的なことが多いので、日本銀行にまかせる方がよいと思われる』。

(ヴェルナー著、『円の支配者』P114より。草思社刊)

ところで、1920年代の日本は、自由放任の経済システムを有し、純粋な自由市場資本主義の国だった。企業は必要に応じて中途採用を行い、必要がないと判断したときは容易に解雇した。従業員の方もより良い職場があれば躊躇なく辞め、条件の良い職場に移ったので、転職率は1980年代の日本に比べて3倍以上になっている。

それに1920年代には本物の資本家がいた。個人や一族が企業の株式の相当部分を保有していた。どの株式でも個人株主が大半を占めた。1990年代初期の個人株主の比率は15%以下であり、対照的である。また、大企業の取締役の大多数は社外重役であり、いずれも株主から送り込まれた人たちであった。これに対して1990年代は、大企業の取締役の90%以上が社内の企業経営陣から選ばれていることはご承知の通りである。

1920年代において株主の力が強かったのは、企業が資金の半分以上を株式市場で調達していたからである。この時代の株主は高い配当を要求し、企業は利潤のできるだけ多くを配当として支払わなければならなかった。

貯蓄率についてはどうだろうか。現在の国内総生産に占める消費の割合は、現在は60%以下だが、1920年代には80%であり、現在の米国とそっくりである。所得の中で貯蓄に回される割合は、現状は20%だ、1920年代は5%に過ぎなかった。

このように戦前の1920年代の日本と1990年代の日本とはまるで別の国のように変わってしまっている。どうしてこのように変わってしまったのか。

その理由ははっきりしている。それは戦争があったからだ。戦争によって日本は戦時経済に移行することになり、1920年代の経済体制とは大きく変わらざるを得なかった。それに1920年代が深刻なデフレ経済であったことも当時の経済体制を変えようという方向に力が働いたことは確かであろう。また、1929年の株価大暴落が起こって世界中の経済が混乱し、失業者が街にあふれるという事態が発生し、資本主義体制というものに対する疑問が出てきたのもこの頃である。政府があまり介入できない自由市場資本主義が果たしてうまくやっていけるのかという疑念が起こっていたのである。当時、ソ連は大恐慌の影響をほとんど受けず、失業者も出ていなかった。

さて、一般的な認識では、日本の戦前の体制はおかしかったが、戦争に負けて日本は新しい民主主義国家に生まれ変わったというとことになっている。

しかし、よく調べてみると、それは違う。それは戦時経済体制と、戦後に占領軍主導でとられた体制を調べてみるとわかる。そこには、ある意図によって、戦後体制を1920年代のような自由市場資本主義にはあえて戻さず、むしろ戦時中にとられていた体制を民主主義の旗の下に、巧妙に維持する政策がとられていたといえる。

どうしてそんなことができたかというと、戦時経済体制を作り上げたエリート官僚たちが、戦後も引き続き指導的な地位に留まり、首相にまで就任するなど日本を支配したからである。もちろん、日銀もその中で重要な役割を果たしている。

1938年4月、国家総動員法案が議会に提出され、多くの反対を押し切って成立した。この法律は国中のあらゆる物資の動員を許すというものであり、具体的な内容は政令で定めるという事実上白紙委任状に等しいものだった。この時期、国を動かしていたのは軍部だが、その手足となって動いていたのはエリート官僚たちだ。国家総動員法によって彼らは何でもできる権限を手に入れた。1940年にこれら日本の官僚は、新金融体制、新財政政策、新労働体制という3つの柱から成る新経済体制を宣言する。

全体の調整機能は1937年に設立された企画院が握ることになったのだが、この企画院はいわば軍事経済の参謀本部の役割を果たした。この新経済体制の狙いは、簡単にいうと、個人が貯蓄し、企業は利益を再投資する経済機構を作ることにあった。そしてそのためのインセンティブを与えることもその狙いなのである。

株主の目標は利潤を多く得ることだ。株主が一番関心を持つのが高い配当であるとすると、企業が再投資する資金はなくなり経済成長は遅れることになる。この論理から株主は成長にとって邪魔な存在であるということになった。

一方、経営者は企業内部で出世すると威信が高まり、企業の資源に対して大きな権限をふるうことができる。株主と労働者の目的は経済成長には結びつかないものの、経営者の目標は経済成長を促進する国家の目的と一致する。

要するに、株主と労働者の力を奪い、経営者の力を強めてやれば、経済成長を促進できる――1930年代の為政者はそのよう考えたわけである。しかし、労働者の力を収奪しすぎると、その不満が共産主義に結びつく恐れがあり、むしろ労働者に企業内部の事柄に対する発言力を強めるようにし、会社家族主義のイデオロギーを植え付けるべきであるというように考えたのである。

結局、成長に一番の障害になるのは株主であり、大企業が優勢に立つ経済では、資本家なしの資本主義が一番ベストであるという結論に達した。戦前の為政者たちはこれをひとつずつ実行に移していく。経営者の地位は引き上げら、株主の権限は縮小された。

企業は株主の所有物ではなく、そこで働く者の共同体であるということになり、配当の伸びに制約が加えられるようになった。このようにして、1920年代の経済体制から、現在の日本に近い体制が作り上げられていったのである。

1937年に中国での紛争が激化して戦争が始まり、もっと大きな戦争も眼前に迫っているときのことである。何としても日本経済を急成長させる必要がある、成長を促進するために成長率を可能な限り高め、あらゆる資源を総動員して失業というムダをなくす必要がある――そのための理論構築をしたのは、軍部と大量失業時代に入省した革新官僚であり、彼らが一体となって日本のいわゆる日本株式会社体制がつくられていった。

そのためにまずやるべきことは、当時強大な権限を有していた株主の力を奪うことだった。

1943年10月に会社法が改正され、新しい軍需会社法が成立した。これにより企業経営における株主の影響力は消滅してしまうことになった。株主配当は厳しく抑えられ、利潤の大半は再投資と経営者の報酬、従業員の給与、それに生産性向上に対して与えられる褒賞に分配されることになった。このシステムによって経営者と従業員の報酬が増えたのだが、国家非常時にあまり多額の報酬を受け取るのはまずいため、勤続年数に対応して報酬を受け取るシステムをとり入れたのである。これが年功給の始まりである。その他、企業福祉制度としての健康保険制度、労働者年金保険制度などもこの時期にできている。そして企業を管轄する官庁としての商工省は企画院と合併して軍需省が誕生する。これにより株の大半を政府が持つ国策会社が、1937年の27社から1941年には154社に増加することになった。

その結果、軍需産業が繁栄し、個人が消費する商品やサービスは著しく減少した。そこでこの段階で貯蓄が奨励され、全国貯蓄奨励運動が開始された。このようにして消費が巧妙に抑えられ、家計部門の富は企業部門へと移されていった。この1937年から1945年までの構造改革によってほとんどの企業は、利益ではなく、成長を目指す半官の事業に変貌してしまうことになる。

それに政治の面で軍部と官僚は政治家が口出しをすることを排除するため、1940年に政党は廃止され、ほとんどの政治家はひとつの政党に統合されてしまった。この政党が大政翼賛会である。この年に戦時動員に対応するため、隣組制度ができているのだが、戦後もこれらの制度はかたちを変えて存続することになる。

言うまでもなく日本の省庁の実質的運営は政治家ではなく官僚がやっている。そういう基礎は戦前においてすでに出来上がっていた。この1937年から1945年にいたる国家の構造改革は、ほとんどそのままのかたちで戦後の日本経済を支えることになった。奇跡といわれた戦後日本の復興は戦前にその基礎が築かれていたことになる。

しかし、この経済システムの真の立案者は誰なのか。このシステムは驚くほど一貫しており、論理的に整合性があり、無駄が一切ない。しかも、信じられないほど短期間で作り上げられている――どうしてそんなことができたのか。

この改革プランの立案者たちは、当時すでに日本の傘下にあった満州でこの経済システムの実験をやっていたのである。その上で日本にその制度を導入し、さらに戦後いくつかの変更を加えて戦後経済体制として定着させた。

このように、戦後の経済システムや社会システム、政治システムが戦前に完成していたとすれば、米国の占領政策とは一体何だったのか。

米国の占領政策とは、日本を民主化し、非軍事化し、規制を緩和し、自由化するという点にあったはずだ。確かに、占領軍司令部はこの目標を達成するため、国家総動員法などの戦時下の法律や規則を廃止し、軍部および戦時団体は消滅。軍需省、内務省は1945年に廃止されている。

また、GHQは3つの大改革――財閥解体、農地改革、労働の民主化を掲げて、戦時経済体制はほぼ完全に解体したように見えた。しかし、1952年4月に米国による日本の占領が終了したとき、当初占領軍に課せられていた目標とは正反対の体制が日本に出来上がっていたのである。

どうしてそのようなことになったのか。それを遂行する過程で米国側の事情が大きく変化していた。それはソ連との冷戦の激化によって、米国は日本を共産主義に対する確かな橋頭堡とするため、日本経済を急速に成長させる必要に迫られていた。そこで米国の対日政策は急転換したのである。

その結果、1930年代の体制で行くのが一番良いという結論に達したのではないか。これに合わせて日本の占領政策は、ドイツに対するよりもはるかに緩やかな占領政策がとられることになった。占領軍はドイツでは直接支配をしたが、日本では間接支配――つまり、官僚を通しての支配を行ったのである。それらの官僚は、戦時経済体制を構築した官僚たちと同じであり、戦時中は彼らの権限を法的に保証していた国家総動員法などの法律がなくなったとはいえ、占領軍のバックアップを受けて、むしろ彼らの権限は強化されたということがいえる。それにかつて彼らをけん制していた軍部と内務省がなくなっていることもそれを後押ししたといえよう。

要するに自由民主党という政党は、官僚支配を前提とする翼賛会そのものであったのである。

かつての橋本内閣における省庁再編は、名称こそ変わったものの実態は何も変っていないが戦後の占領軍司令部による戦時体制の解体もまさにそれだった。

例えば、軍需省は、通商産業省と経済企画庁に分割されただけであり、その実態は戦時中と何も変わっていない。また、戦時中全部門の業種団体を傘下に置いていた中央統制会は経団連になるなど、戦時中の団体もほとんど名前を変えて復活している。日本生産性本部、全国銀行協会などみなそうだ。省庁や団体だけではない。戦時法令も名前を変えてほとんど残っている。とくに金融関係の法令は無傷なのである。1937年の臨時資金調整法、1940年の銀行等資金運用令、1942年の日本銀行法もそのままだ。

1949年に制定された外国為替・外国貿易管理法は、1932年の資本逃避防止法と内容はほとんど同じ。しかも、この外国為替・外国貿易管理法と日本銀行法は、1998年まで改正されることなく効力を発揮していた。

省庁、法律だけでなく、それに加えて、戦時経済を企画・運営してきた指導者や官僚は、ほとんど同じ地位を維持して生き残っている。とくに戦時経済の立案者である指導者や官僚はほとんど追放になることはなく、たとえなってもすぐ解除されて元の地位に戻っており、中には首相にまで登りつめた者もいる。もちろん、占領軍司令部の配慮によるものだ。それは両者の利害が一致したからだ。

実は戦後の重要な経済および政治指導者の多くは、戦時中のエリート官僚であり、“満州閥”といわれる人たちだったのである。その代表的な一人が岸信介である。今の若い人に満州といってもピンとこないと思うが、満州は当時日本が統治しており、そこには陸軍の主力が駐在していた。

岸信介は満州を支配していたエリートの一人であり、軍需省のトップ官僚だった。戦時経済システムの重要な立案者の一人であるとともに戦後日本経済の立案者の中心的存在なのである。岸は戦争中商工大臣を務めたが、戦後は首相になり、そのあとでやはり首相になる弟の佐藤栄作とともに1972年まで、あわせて10年も首相の座を独占した。この岸、佐藤によって日本政治の保守本流が築かれ、それが田中角栄に受け継がれていくことになる。

戦時中岸信介と同じ経済相を務めていたドイツのアルベルト・シュペーアがベルリンのシュパンダウ刑務所に投獄されていたその時期に岸は首相になっていたのだから、米国占領軍がドイツに厳しく日本に甘かったことがわかる。それは、共産主義の進出を食い止めるために米国としては、日本の経済復興を急ぐ必要があったからだ。

戦時経済体制の立案者のエリート官僚の中に、もう一人誰でも知っている有名な人物がいる。中曽根康弘だ。彼は内務省出身の官僚であり、若くしてこのプロジェクトに参加している。

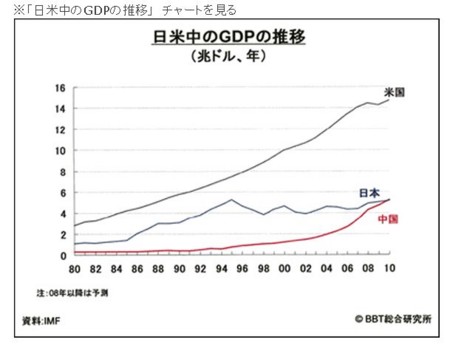

つまり、戦前に構築された戦時経済システムは、戦後に米国の意向を受けて戦後経済体制として復活し、諸外国の自由市場システムを徹底的に打ち負かし、奇跡の経済成長を成し遂げることに結びついていく。そして、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と呼ばれ、米国に次ぐ経済大国の地位を占めるまでになったのである。

そしてこの体制を自民党という官僚翼賛政党で、1993年までの40年にわたって守り切ってきた。表面上はいくつかの野党も存在し、批判勢力に発散の場所を与えているので、民主主義のように見えるが、その実態はかなり違うものだ。

しかし、この経済発展プランも半世紀以上経過してかなりの金属疲労を起こしている。優秀だった官僚も年々、質が低下してきている。「構造改革」とは、この体制を壊すことを本来、意味しているはずだが、日銀という巨大な中央銀行の変革も必要である。戦時の経済官僚が戦後においてもっとも力を入れて取り組んだのは、1920年代のように市場から資金を集める直接金融を復活させないで、銀行融資による間接金融を常態化させることだった。

その理由は株主よりも企業の経営者の力を強くしたかったからだ。直接金融では株主を強くしてしまうことになり、これでは急速な経済成長は望めないからである。

銀行融資であれば、その融資の使い方は銀行が監視し、その銀行を中央銀行である日銀が監視する体制がとれる。しかし、その銀行にしても企業であるので、銀行の所有者(オーナー)と銀行の経営者は厳しく分離されたのだ。株についても他の銀行と相互に持ち合う方式を勧め、株主が強くならないよう慎重な手が打たれた。日本企業に多い株の持ち合いはこうした理由により多くなっている。

そして銀行経営者には、利潤よりも成長に関心を持たせるようモチベートして、銀行を貸し出し競争に走らせた。これが、バブル期の信じられない貸し出しに結びつき、大量の不良債権をかかえる結果になった。

経済官僚が、銀行融資を選んだもうひとつの理由は、資金調達が迅速に行えることであった。銀行融資は市場調達よりも迅速さでは勝っている。

戦時中、国策会社が多数作られたが、それらの国策会社は、生産目標を達成させるための資金を大蔵省によって割り当てられた特定の銀行から受け取るようになっていた。これがメインバンクの始まりであり、戦後もこの制度は踏襲された。

この戦時経済体制は戦後の経済復興に驚くべき力を発揮したことは間違いない。

そのような日本を米国に言われて共に変えようとした政策提案が「前川レポート」と呼ばれている。

このレポートは、日本の経済構造の改革を訴えている。製造業からサービス業へ、輸出主導型から内需主導型に、大幅な規制緩和と自由化へと構造を変えるべきであると主張している。要するに、戦時経済システムを構造改革して、米国流の自由市場経済にするべきであると主張しているのだ。しかし、この前川レポートは真剣に受けとめられなかった。当時日本経済は好調であり、政治家やエコノミストの多くは日本を米国社会にする構造改革をする必要を全く感じていなかったからだ。それに戦時経済システムの既得権者がそんな改革に賛成するはずもなかった。

現在の日本経済の真の性格が、戦時経済システムであることは一般にはあまり知られておらず、ましてそれを公表した人は、少なくとも1997年までは一人としていなかった。

しかし、それを最初に口にした2人の大蔵官僚がいる。当時大蔵省を離れて学者をしていた榊原英資氏と野口悠紀雄氏である。彼らは「中央公論」の1997年8月号において『大蔵省・日銀王朝の分析』というレポートの中ではっきりとそのことにふれている。

彼らは、日本経済の特質を「戦時総力戦経済体制」といい切り次のように述べて、根本的な構造改革が必要であることを訴えている。

『われわれの観点に立てば、いままさに戦時総力体制が終焉しつつあるのであり、真の戦後処理が今後の課題でなければならない』。

彼らのうち榊原英資氏はのちに大蔵省に復帰し、1997年に財務官にまでのぼりつめた。野口氏は以来一貫して学者の世界にとどまっており文筆活動に力を入れている。

よく読めば矛盾のある主張をしている前川レポートも基本的には同じことをいっている。そこで、日銀のプリンスたちは、ある目標を立てて戦時経済システムを壊す計画を実行に移した。 前川レポートを彼らは「10年計画」と呼んでいただが、ヴェルナー氏によるとその目標はちょうど12年後にほぼ達成されたと分析している。

1986年からスタートして12年後というだから、1998年にすべての目標は、達成されたということになる。そういえば、1998年には日本銀行法が改正されている。1986年から1998年までというと、バブルの5年間と不況の7年間ということになるが、この12年間に日銀は一体何をしたのか。

前川レポートの実現の前提として彼らが掲げた目標とは次の3つである。

1.日本の消費者にお金を使う楽しさを堪能させること

2.対外投資の波を送り出したこと/海外への工場移設、産業の空洞化

3.銀行バブルは必ず破裂し、不況になるとの学習効果

確かに1998年以降の状況を見れば、あらゆるもののシステムに変化の波が生じている。不況の深刻化によって企業は労働者の解雇を余儀なくされ、失業率が上昇し、伝統的な終身雇用も年功制度も崩壊してしまった。

かつての日本の商法はドイツをモデルとして作られていただが、政府は法制度を米国のモデルにならって改革しようとしている。会社法の改正、企業の会計基準の改正など相次ぐ改正により、前川レポートで述べられている:米国が要望していた改革が結局のところ実現しつつある。

日銀は、戦時経済体制を変革するために、意図的にバブルを創り出し、それを急激に潰して日本経済を不況に誘導し、その結果として前川レポートで唱える改革が実現しつつある――リチャード・ヴェルナー氏はこう言っている。

バブルを意図的に創り出したり、それを潰したりする――そんなことを日銀と言えども、できるのかという疑問を持つ人も多いだろうが、日銀が紙幣を印刷すれば可能なのである。日銀は1986年以降の1980年代に相当大量の信用創造、つまり紙幣を印刷しているが、1990年に入るとその逆の急激な信用破壊をやり、名目GDPも急降下させている。名目GDPは、日銀の信用創造量と完全にリンクしている。

かつての日銀の法王、一万田尚登はその体験から後輩たちに次のようにいっていたといわれている。

『日銀は鎮守の森のように静かで目立たないほうがいい』

これは逆にいうと日銀の権力がいかに大きいかということを示している。「力のある者は決してそれを誇示してはならない」というのが一万田尚登の教訓だった。

日銀とかつての大蔵省といえば、どうみても大蔵省の方が、権力があるように見える。法的にいえば、日本経済は明らかに大蔵省がコントロールしていた。

国税庁と税務署を通じて税を、主計局を通じて国家予算を、理財局を通じて債券発行を、国家金融局を通じて外国為替への介入と国際的な資本の流れを、税関を通じて輸出入を、証券局と証券取引委員会を通じて証券取引を、銀行局を通じて銀行部門を支配していた。このように書いてみると大蔵省が、いかに凄い権力を持っていたかということがわかるだろう。

大蔵省に比べると日銀などは完全な黒子に見える。日銀は金融政策を実施できるが、大蔵省は法律によって日銀を監督する権限を与えられていた。しかし、それは日銀が独立性を勝ち取った1998年までの話だ。

それに日銀総裁をはじめとする日銀関係者は、かの一万田教訓を守っていているせいか、あまり人前には出てこない。

日銀のプリンスたちとしては、この強大な権力を持った大蔵省を何とかしたいと心の中では考えていた。日銀はそのため意図的にバブルを創り出し、それを潰して不況を長期化させた疑いが濃厚なのである。そういう状況になって一番困るのは大蔵省だからだ。

大蔵省にとって不況はその存立基盤を脅かす。不況は法人税や所得税、消費税の減少を招くすし、失業給付や社会保障給付も増大する。それに不況が長引けば政治家が政府に総合景気対策費の支出を要求してくるに決まっている。

入ってくるものが減少して出ていくものが多くなれば、予算は赤字になる。赤字は国債発行で賄うことになるが、これも大蔵省の責任になってしまう。だから大蔵省は不況を嫌う。日銀はこれを狙って長期不況を創り出したのではないか。

法的に大蔵省に監督されているはずの日銀が長期不況を創り出すことができるのだろうか。

結論からいうと、それは可能なのだ。しかし、これを説明するにはいくつかの前提的な知識が必要だ。

ところで、1992年~1994年まで政府は4回にわたって45兆円という総合経済対策費を投入している。1990年度後半には一連の景気対策としてさらに60兆円以上が使われている。しかし、景気は回復しなかった。それは、財政支出が国債発行でまかなわれたからだ。国債を発行すれば民間部門から資金を吸い上げることになる。そういうときこそ日銀は信用創造拡大をやるべきなのである要するに、通貨を印刷してマネーサプライを増やすことだ。そのときに日銀が何をやったか。

1980年代に日銀は信用創造量を大量に増やしている。これはバブルの時期だから、バブルのときにせっせと通貨の量を増やしてバブルを過熱させる結果となっている。

しかし、1990年代に入ると日銀は一挙に信用創造量を減少させている。それも急転直下に。そして政府が総合経済対策費を投入しはじめた1992年にはほとんどゼロになり、1995年にはマイナスの領域に入っている。これは、日銀が購買力を経済から引き上げたことを意味している。

本来であれば、信用創造量を増加させなければならないときに逆のことをやっているだから、せっかくの総合経済対策費、45兆円が効くはずがない。1995年5月から1997年のはじめまで信用創造量は少し増大に転じるが、その年の後半にはまた減少している。要するに、日銀は1990年代を通じて積極的に通貨を印刷しようとしていない。

大蔵省はなかなか不況から抜け出すことができないため、円安政策をとろうとする。その場合、大蔵省は額を指定してドルを買えと日銀に命令する。日銀はその命令にしたがって素直にドル買いを行う。この場合、大蔵省としては日銀がドルや米国債を買うのに必要となる円を印刷すると考えている。市場から大量のドルを買い円が市場に増えれば当然円の価値が下がるからだ。しかし、日銀は国債その他の債券を国内投資家に売り、その代金で外国為替市場介入を行った。つまり、通貨を印刷しないで円を国内経済から吸い上げたのである。これでは、ドルが減っても円が少なくなるから、円安にはならない。

「通貨を印刷する」というと、すぐインフレになると素人は考える。しかし、今の日本の経済状態では少しぐらい通貨を印刷しても、インフレなどにはならない。インフレになるぞというのは、日銀がそれをしないための断り文句なのである。明らかに日銀は不況を創り出していると言える。

構造改革や景気回復の問題を考えるとき、過去の日本の景気循環がどうであったかについて知っておく必要がある。1970年代のはじめに大規模な投機ブームがあり、それが、1974年以降の不況につながっている。70年代後半には経済成長が加速したのだが、80年代のはじめに失速する。それから80年代後半には空前のバブル経済が発生。このバブルがはじけて、90年代の10年はずっと不況と記録的な失業が続き、2000年以降もこの傾向が続いている。

その間日本はインフレとは無縁だった。1976年から96年までの20年間消費者物価の上昇率(インフレ率)は、平均して2.9%、1986年から96年までの10年間でみると、1.2%という低さ。同じ20年間を米国は5.3%、ドイツは3.1%、10年間では米国3.5%、ドイツ2.4%だから、日本のインフレ率は、1986年から96年までの10年平均については、低インフレのお手本といわれるドイツの半分なのだ。

それほど、インフレコントロールに優れている日銀が、なぜ、デフレを放置したのか。とくに1900年台以降10年以上にわたる不況において、日銀はなぜ信用創造量を大幅にダウンさせたままにしたのか。日本の中央銀行の実力からみてこれは明らかに意図的な“事件”といえよう。

1970年のはじめに起こった投機ブームによって、起こされた小さなバブルがはじけて不況になるが、1975年に日銀は積極的に信用創造量を増加させて不況を克服し、日本経済を経済成長の波に乗せることに成功している。要するに、紙幣を積極的に印刷して経済を急回復させている。

このときの日銀総裁は森永貞一郎という大蔵省出身の総裁だったが、事実上、日銀をコントロールしていたのは副総裁の前川春雄であり、信用創造の量を決定する権限を有する営業局長の地位いたのが三重野康なのだ。この75年の経済回復は、前川―三重野コンビによる鮮やかな経済コントロールの手腕といえよう。

その三重野康は1989年12月に日銀総裁になるが、以来日銀は、信用創造量を大幅にダウンさせ、今日の不況の原因をあえて作っているように見える。ヴェルナー氏によるとその不況によって今まで目の上のタンコブだった旧大蔵省から、日銀は金融政策の権限を事実上奪取し、独立性を勝ち取ることに成功した。

その権限を手にしたうえで、日銀としてはもっと大きな目標があった。それは三重野康が総裁時代に発言した次のことばによくあらわれている。

『(経済の構造調整を完成させるには)金融政策を運営するに当たっても、中長期的な課題を十分に念頭に置いておくことが重要である。この点、もう少し具体的に申し上げれば、私どもがこの調整過程のなかで、政策運営の最大のよりどころとしてきた判断基準は、単に目先の景気をよくするという短期的な物 差しではなく、やや長い物差しでみて、日本経済をインフレなき、バブルなき、長続きする成長過程に、いかにしてつないでいくかということである』。

要するに、三重野元総裁は、日本経済の体制の変革を成し遂げる必要があると考えていたのだ。しかし、米国に言われた構造改革の重要性は不況にならないと認識されないこともよく知っていた。そこで、金融政策によって危機を深刻化させ、それによって日本を構造改革に向かわせることを考えたのである。

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter