原田武夫氏や佐藤 優氏のような元外交官出身の評論家の方々を中心に「情報リテラシー」という言葉が日本でもよく使われるようになってきた。何となくわかるが、わかりにくい言葉である。内田 樹氏が良い解説をしているので今回はその紹介させていただく。

まず、<Wikipediaより>

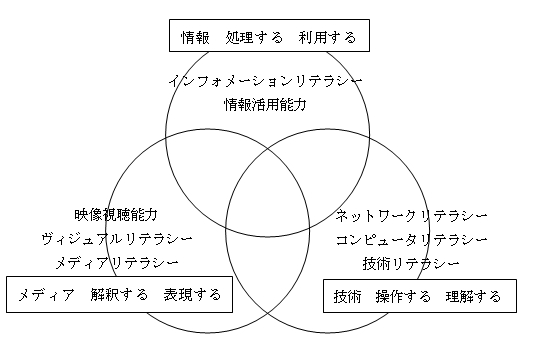

情報リテラシー(information literacy)とは

情報 (information)と識字 (literacy) を合わせた言葉で、情報を自己の目的に適合するように使用できる能力のことである。「情報活用能力」や「情報活用力」、「情報を使いこなす力」とも表現する。したがって情報リテラシーとは、情報を主体的に選択、収集、活用、編集、発信する能力と同時に、情報機器を使って論理的に考える能力が含まれている。”情報=IT”との連想やインターネットの利用時において情報リテラシーが要求される等の理由から、しばしばコンピューターリテラシーと混同される。しかし、以下に定義されるように、本来必ずしもコンピュータと直結するものではない。

朝日新聞の「紙面批評」より

(*長すぎたので、本紙では数行削られているが、これがオリジナル。)

「情報格差社会」

内田 樹

情報格差が拡大している。一方に良質の情報を選択的に豊かに享受している「情報貴族」階層がおり、他方に良質な情報とジャンクな情報が区別できない「情報難民」階層がいる。その格差は急速に拡大しつつあり、悪くするとある種の「情報の無政府状態」が出現しかねないという予感がする。このような事態が出来した理由について考えたい。

少し前まで、朝日、読売、毎日などの全国紙が総計数千万人の読者を誇っていた時代、情報資源の分配は「一億総中流」的であった。市民たちは右から左までのいずれかの全国紙の社説に自分の意見に近い言説を見いだすことができた。国民の過半が「なんとか折り合いのつく範囲」のオピニオンのうちに収まっていたのである。これは世界史的に見ても、かなり希有な事例ではないかと思う。

欧米には「クオリティ・ペーパー」と呼ばれる知識階級のための日刊紙が存在する。それはせいぜい数十万の「選ばれた」読者しか対象にしていない(『ル・モンド』は35万部、『ガーディアン』は25万部)。日本には「クオリティ・ペーパー」が存在しないことに非を鳴らす人がいるが、「クオリティ・ペーパー」は階層社会に固有のものであり、権力と財貨と文化資本がある社会集団に集中している場合にしか成立しない。

日本にそれがなかったというのは、「一億総中流」の日本社会が欧米ほど排他的に階層化されていなかったためだと私は理解している。日本のマスメディアの欠点とされる「個体識別しがたさ」「横並びの凡庸さ」でさえ、情報資源が全国民に均質的に分配される「情報平等主義」を達成したことの代償と言えないことはない。

その「情報平等主義」がいま崩れようとしている。理由の一つはインターネットの出現による「情報のビッグバン」であり、一つは新聞情報の相対的な劣化である。人々はもう「情報のプラットホーム」を共有していない。私はそれを危険なことだと思っている。

私が小学生の頃、親は朝日新聞と週刊朝日と文藝春秋を定期購読していた。私は(暇だったので)寝転んでそれらを熟読した。それだけの情報摂取で、世の中で起きていることについて(政治経済からファッションや芸能まで)小学生でさえ「市民として知っておくべきこと」はだいたいカバーできた。思えば牧歌的な情報環境であった。全国民が同じような事実しか知らず、同じようなことに興味を持ち、同じような意見を口にしていた時代(紅白歌合戦の視聴率が80%を超えていた時代)がかつて存在し、今消え去ろうとしている。だが、そのことのリスクについては誰も語らない。

インターネット・ユーザーとして実感することは、「クオリティの高い情報の発信者」や「情報価値を適切に判定できる人」のところに良質な情報が排他的に集積する傾向があるということである。そのようなユーザーは情報の「ハブ」になる。そこに良質の情報を求める人々がリンクを張る。逆に、情報の良否を判断できないユーザーのところには、ジャンク情報が排他的に蓄積される傾向がある。

「情報の良否が判断できないユーザー」の特徴は、話を単純にしたがること、それゆえ最も知的負荷の少ない世界解釈法である「陰謀史観」に飛びつくことである。

(*内田氏の言う通りだが、陰謀論も普通に報道される表向きの情報も311の報道を見ればわかるように玉石混交である。確かに陰謀論の本で100%本当だと思われるものに出会ったことはない。しかし、表の情報も陰謀論に分類される情報も物事を単純に解釈しようとする傾向は私には全く同じだと思われる。どちらにしろ情報発信者の意図が意識しているかどうかは別にしてどんな情報にも含まれている。)

ネット上には、世の中のすべての不幸は「それによって受益している悪の張本人(マニピュレイター)」のしわざであるという「インサイダー情報」が溢れかえっている。「陰謀史観」は、この解釈を採用する人々に「私は他の人たちが知らない世の中の成り立ちについての“秘密”を知っている」という全能感を与えてしまう。そして、ひとたびこの全能感になじんだ人々はもう以後それ以外の解釈可能性を認めなくなる。彼らは朝から晩までディスプレイにしがみついている自分を「例外的な情報通」だと信じているので、マスメディアからの情報を、世論を操作するための「嘘」だと退ける。こうやって「情報難民」が発生する。彼らの不幸は自分が「難民」だということを知らないという点にある。

情報の二極化がいま進行している。この格差はそのまま権力・財貨・文化資本の分配比率に反映するだろう。私は階層社会の出現を望まない。もう一度「情報平等社会」に航路を戻さなければならないと思っている。そして、その責務は新聞が担う他ない。

その具体策について述べる紙数が尽きた。

というのが原稿。

その続きを書き足しておく。

本稿では「情報の階層化」について書いたが、実際に起きているのは、「階層化」というよりはむしろ「原子化」である。

人々は今では個人単位で情報を収集し、「自分が知っている情報の価値、自分が知らない情報の価値」についての中立的なメタ認知能力を失いつつある。

「自分が知っている情報の価値、自分が知らない情報の価値についての中立的なメタ認知能力」のことをここでとりあえず「情報リテラシー」を名付けることにする。

情報リテラシーとは一言で言えば「情報についての情報」である。

「自分が知っていることについて、何を知っているか」というメタレベルの情報のことである。

例えば、「この情報をあるメディアは伝えているが、違うメディアは伝えていない」という情報の「分布」についての情報。

「この情報には信頼性の高いデータによる裏付けが示されているか、いないか」という情報の「信頼性」についての情報。

「この情報はこれまで何度も意匠を変えて登場してきたある種のデマゴギーと構造的に同一か、先例の見いだしがたい特異性を示しているか」という情報の「回帰性」についての情報。などなど。

私たちは一般的傾向として、自分が知っている情報の価値を過大評価し、自分が知らない情報の価値を過小評価する。

「私が知っていること」は「誰でもが当然知らなければならないこと」であり、「私が知らないこと」は「知るに値しないこと」である。

そういうふうに考える人間がいれば(アカデミズムの世界にもけっこうたくさんいるが)、その人の情報リテラシーは低いと判断してよい。

情報リテラシーが高いというのは、自分がどういう情報に優先的な関心を向け、どういう情報から組織的に目を逸らしているのかをとりあえず意識化できる知性のことである。

私たちはつねにある種の情報を選好し、ある種の情報を忌避する。そこには個人的な基準がある。

基準となっているのは、私たちがひとりひとり選び取っている「世界についての物語」である。

そのストーリーに整合する情報は「よい情報」であり、そのストーリーになじまない情報は「悪い情報」である。

私たちは客観的事実よりも主観的願望を優先させる。

「世界はこのようなものであって欲しい」という欲望は「世界はこのようなものである」という認知をつねに圧倒する。それは人間である以上しかたがない。

しかたがないけれども、「人間とは(自分を含めて)そういうものである」という認知を行うことはできる。

「私の眼に世界はこのように見える」という言明と、「私の世界経験には主観的なバイアスがかかっており、かつ限定的であるので、私の見ているものが『世界そのもの』であり、『世界の全容』であるということは私にはできない」という言明はレベルが違う。

「レベルが違う」ということは「問題なく共存できる」ということである。

私たちの世界経験はつねに限定的である。

フッサールの「他我」の例で繰り返し引用したが、私が一軒の家の前に立っているとき、私にはその前面しか見えない。家の側面や裏面や屋根の上や床下はさしあたり非主題的なものにとどまっている。

しかし、今、家の前面を見ている私は、この家に側面や裏面があることを「知っている」。

知っていなければ、そもそも私は自分の見ているものが「一軒の家の前面である」と言うことさえできないはずだからである。

私は家の前から横に回り込めば側面が見え、さらに進めば裏面が見えることを確信している。

そう確信できるのは、「家の側面を見ている想像上の私」「家の裏面を見ている想像上の私」たちが「家の前面を見ている現実の私」の経験の真正性を担保してくれているからである。

この「今、ここにいる、この私」の経験の真正性を担保してくれている「想像上の私」たちのことをフッサールは「他我」と呼んだ。

「今、ここ、私」という直接性は、これら無数の「他我」たちとの協働作業抜きには存立し得ない。

それゆえ、「主観性とはそのつどすでに間主観性である」と現象学は教えるのである。

情報リテラシーというのは、自分が受信している情報をつねに「疑え」ということではない。

どのような情報も(嘘もデマゴギーもプロパガンダも妄想も夢も)、紛う方なくこの世界の真正な一部であり、その限りでは、世界と人間の成り立ちについて程度の差はあれ有益な知見を含んでいる。

情報リテラシーとは、それらがどのような間主観的構造によって「私の世界経験」に関与しているかを知ろうとすることである。

私たちはある種の情報の組織的な欠如や歪曲からも「ほんとうは何が起きているのか」を推理することができる。

嘘をついている人間についても「この人は嘘をつくことによって、何を達成しようとしているのか?」を問うことができる。

情報リテラシーとは、一般に信じられているように、「精度の高い情報と、そうでない情報を見分ける力」のことではない。

それはリテラシーのほんの第一歩というにすぎない。

精度の低い情報や、虚偽の情報からでさえ、私たちは「精度の低い情報を発信せざるを得ない必然性」や「虚偽の情報を宣布することで達成しようとしている功利的目標」を確定することができる。

「主観的な情報操作や歪曲はそのつど間主観的に構造化されている」がゆえに、それらもまた「きわめて重要な情報」であることに変わりはない。

そして、私自身による情報の選好や操作もまたまたそのつど間主観的に構造化されているがゆえに、その検討を通じて、私たちは「私自身の知がどのように構造化されているか」を知ることができるのである。

情報リテラシーとはそのことである。

「情報についての情報」とは「おのれの知についての知」のことである。というところまでは「よくある話」である。

問題はこの先。

では、この「おのれの知についての知」を私たちは単独で構成しうるか?

できない、と私は思う。

メタ認知とは、コンテンツの問題ではなく、主体の問題だからである。

メタ認知の認知主体は集合的であり、単独ではない。

それはカール・ポパーのいう「反証可能性」のありかたと同一である。

ロビンソン・クルーソー的単独者は、無人島でどれほど厳密な手続きで、どれほど精密な実験を行っても、科学的真理に到達することはできない。

それは彼が実験によって到達した命題が科学的に間違っているからではない。

命題の当否を吟味するための「集合的な知」の場が存在しないからである。科学者たちが集まって、ある命題の真偽について議論するための「公共的な言論の場」が存在しないからである。

「反証不能」とはそのことである。

命題そのものがどれほど正しくても、他の専門家たちによる「反証機会」が奪われている限り、それは「科学的」とは言われない。

それと同じく、情報リテラシーとは個人の知的能力のことではない。「公共的な言論の場」を立ち上げ、そこに理非の判定能力を託すことである。

情報の階層化とは、そのことである。

私が「情報貴族」と呼んだのは、「自分たちが所有している情報についての情報」を集合的なかたちで形成できる集団のことである。

「情報難民」と呼んだのは、原子化されたせいで、自分が所有している情報を吟味する「公共的な言論の場」から切り離されてしまった人々のことである。

もちろん、「情報難民」たちもネット上に「広場」のようなものをつくって、そこに情報を集約することはできる。けれども、彼らがそこに集まるのは、「自分に同調する人間がたくさんいることを確認するため」であって、「自分の情報の不正確さや欠落について吟味を請うため」ではない。

情報リテラシー問題は実は「情報の精度」にかかわる知力のレベルの問題ではなく、「情報についての情報を生み出す『集団知』に帰属しているか、していないか」というすぐれて「政治的な問題」なのである。

政治的な問題である以上、それは政治的なしかたで解決するしかない。

もう一つ、少々、古いですが、興味深い指摘です。

<参考資料>

「インテリジェンスとWEB2.0」

原田武夫

インターネットでいういわゆる「WEB2.0」以降の世界は、米系インテリジェンス機関とは切っても切れない関係にある。例えば私たちの国=日本で、米系インテリジェンス機関が情報収集活動を展開することにしたとしよう。この時、やり方は大きく分けて3つある。まず1つは直接、青い目の諜報員を日本に派遣する方法。2番目は現地人を何らかのインセンティヴによって、エージェント(協力者)とするやり方。そして3番目が、これらとは全く異なり、本国である米国からいわば「遠隔操作」により情報収集を行う方法だ。

第1の方法は、訓練を受けた諜報員が「現場(=日本)」に潜入して情報を収集するため、そこで得られた情報の信頼度は極めて高い。しかし、このやり方には難がある。というのも考えて頂きたい、「青い目をした諜報員」が日本の巷をうろうろしたのでは、余りにも目立ちすぎてしまうからだ。もちろんアジア系の米国人を派遣するという手もあるが、相手が無防備な日本ならまだしも、巧妙な手段で米国籍を取得した二重スパイである可能性があることを考えると、これでも全く問題が無いというわけではない。

そこで第2の手段はどうかということになるわけだが、これはこれで問題がある。なぜなら、そもそも「米国」という国家に対して忠誠心があるかどうかが疑問である上、米国勢以上のインセンティヴを支払う集団・組織・国家があればそちらになびいてしまう危険性は十二分にあるからだ。したがってこの手段はあくまでも時限付きで行うべきものなのかもしれない。

その結果、たどり着くのが3番目の方法ということになる。そしてその典型例が、実はいわゆるWEB2.0、あるいは最近のWEB3.0なのである。

例えばWEB2.0の例としてブログの例を挙げてみよう。一時に比べれば下火になったものの、日本人は放っておいても、個人情報満載のブログを毎日毎日書いてくれるのである。それを海の向こう側から「検索」すれば、たいていの場合はターゲットとした特定の日本人に関する情報は“無料”で集まってしまう。何事にも「効率性」「経済性」が国家運営において強く求められる今日、米系インテリジェンス機関にとってこれほどまでに好都合なツールはないというべきだろう。逆に彼らからターゲットにされる各国勢からすれば、最も好ましくないツールなのであって、あの手この手でWEB2.0以上を正当化し、普及させようとする米国勢には時に怒りの礫(れき)を投げるようになるというわけなのである。

Facebookを攻撃し始めたドイツ勢こうした観点でマーケットとそれを取り巻く国内外情勢をウォッチしていると、一つの気になる情報が飛び込んできた。

ドイツ勢の中でもハンブルク市の個人情報保護当局が突然、米系インターネット関連企業の雄であり、SNSサイトの典型である「Facebook」を運営する企業に対し、違法な手段で個人情報を集積しているとして「提訴」したというのである。同社の側も既に訴状を受け取ったことを認めており、迅速に善処することを表明しているのだという(8日付シンガポール「ストレーツ・タイムズ」参照)。日本勢の中でも非常に有名な「Facebook」であるが、米欧勢の“角逐(かくちく)”が続く中、実はその渦中に置かれていることをご存じない読者の方々も多数いらっしゃるのではないだろうか。しかし、これはあくまでも「現実」なのだ。私たちが何気なく使っているWEB2.0が、実は情報漏洩という観点からは極めて危険であることを、ドイツ勢は法的手段をもって示しているということも出来るだろう。

もっともこうしたドイツ勢による動きを、単に一民間企業に対するものであると考えると、物事の本質を見失う可能性があるような気がしてならない。なぜなら、ドイツ勢は当局より米系最大手検索サイト「Google」に対しても、同様の非難を行ってきた経緯があるからだ。つまりドイツ勢は、ここに来て急激に米国勢が仕掛けてくるインターネット攻勢に対し、「個人情報保護」を盾に待ったをかけている感があるわけなのである。

一方、やや視野を広げてみると米国勢は欧州勢、とりわけドイツ勢と日本を含む各国のマーケットにおいて、熾烈な闘争を繰り広げてきた経緯がある。その様子はまさに「米独戦争」と呼ぶにふさわしいものであったわけだが、そこで常に焦点となってきたのが、金融マーケットの根幹というべき「情報」なのであった。確かに、私たちとは異なり、ドイツ人もいわば「青い目」をしており、米国人とはその意味で区別がつきにくいと言えなくもない。しかし、ドイツ勢には「ドイツ語」という言語の防御壁があり、情報収集で上記に示した3つの手段でいえば、第1番目の手法を用いるとどうしても目立ってしまうという難点を米系インテリジェンス機関は抱えてきた。それが証拠に第二次世界大戦直後より、戦勝国・米国勢は敗戦国・ドイツ勢がナチス時代から育成してきたスパイ網を活用し、現在のドイツ連邦諜報庁(=米中央情報局(CIA)に相当)を育成してきたのである。そうである以上、遠隔操作で、しかも自動翻訳ソフトを用いればこの「言語の防御壁」すら、やすやすと乗り越えることのできるインターネットによる対独情報収集ほど、米国勢にとって魅力的なものはないに違いない。

しかし、ここで問題となるのが、無邪気な日本勢と同様に、ドイツ勢も果たして日常的にインターネット上へ「個人情報」をまたぞろ書いてくれるかどうかなのである。そこでWEB2.0が登場するわけなのであって、逆にいえば迎え撃つドイツ勢としても米系インターネット関連企業でWEB2.0、あるいはそれと密接不可分な関係にあるものについては厳しい目で監視をし、必要があれば「法的措置」すら講じるべしということになってくる。――つまり、「米独戦争」はWEBの世界においていよいよ燃え盛っている可能性があるというわけなのだ。

日本勢の中ではほとんど語られていないことであるが、実のところ、2005年頃より米国勢の中でもエスタブリッシュメント層に近づけば近づくほど、インターネットは日常的な通信手段としては用いられなくなりつつあることをご存じだろうか。いや、もっといえば携帯電話ですら、必要最小限で会話をし、ごく短時間で切るということがマナーとなっている感がある。なぜか?その理由は簡単だ。――金融メルトダウンがいよいよ“最終局面”に到達しつつある中、米国勢の中では熾烈な勢力争いが始まっており、相互にインテリジェンス機関を巻き込みつつ、諜報戦が国内であっても繰り広げられてきているからだ。そのような中、無邪気に電子メールで「今日の予定」「待ち合わせ場所」を書いたり、あるいは盗聴可能な携帯電話を用いた会話の中で個人情報をしゃべったりすることなど、しかるべき立場にある人間であればあるほど、「控えるべき行為」となってきているというわけなのである。

しかし、ここで疑問が一つ浮かんでくる。「では米国勢の中でも統治階級というべきエスタブリッシュメント層たちは一体、どのようにしてコミュニケーションをとっているのだろうか」と。私は“その答え”が、意外にも相当程度プリミティヴ(原始的)なところであり、同時に極めて“限られた者”だけに許された形で用意されているのではないかと考えている。よくよく考えてみれば、この“答え”を即座に理解出来るものだけが、長期化する金融メルトダウンの中で「生き残り」を可能にすることが出来てきたのである。なぜなら、拡大し続けるWEBの世界にあふれる金融情報に翻弄されれば、その分混乱し、金融メルトダウンの中で損失を拡大するリスクが大きくなり続けてきたからだ。逆にいえば、WEBに対して過度に依存しない形で生活の根幹を立て直した者だけが、情報の洪水におぼれることなく、金融メルトダウンの中でも着実に富を拡大し、あるいはその規模を維持し続けてこられたのである。この意味でWEB2.0を忌避(きひ)し始めたドイツ勢もまた、“そちらの方向”へと自らの社会を導こうとしているのかもしれない。――WEBが張り巡らされ、しかし意味ある人々はWEBを用いない世界へと。

金融メルトダウンの向こう側にある世界は、この意味で「“答え”を知るが故にWEBすら用いない者」と「“答え”を理解できず、だからこそWEBに依存してもらう者」が完全に二極化されてしまう世界なのかもしれない。

*Web 2.0とは、2000年代中頃以降における、ウェブの新しい利用法。

ティム・オライリーによって提唱された概念。狭義には、旧来は情報の送り手と受け手が固定され送り手から受け手への一方的な流れであった状態が、送り手と受け手が流動化し誰もがウェブを通して情報を発信できるように変化

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter