本当に参考になる副読本があったので、ご紹介する。以下。

https://www.ad.ipc.fukushima-u.ac.jp/~a067/FGF/FukushimaUniv_RadiationText_PDF.pdf

(*福島大学 放射線副読本研究会 放射線と被ばくの問題を考えるための副読本~“減思力げんしりょく”を防ぎ,判断力・批判力を育はぐくむために)

文部科学省の副読本に対する問題点を指摘する良い文章があったので、紹介させていただく。

副読本は小学生用の「放射線について考えてみよう」をはじめ、中学生用と高校生用の三種類。それぞれA4判十八~二十二ページで、教員向けの「解説編」もある。放射線の専門家や現職教員らでつくる「作成委員会」が七月から五回にわたる会議でまとめた。

十月十四日から文部科学省がホームページで公開しており、十一月上旬に全国の学校に一部ずつ約八万部を配布。

副読本をめぐっては昨年二月、文科省と経済産業省が原子力に関する小中学生向けの冊子を発行したものの、福島原発事故が発生。「原発は放射性物質がもれないようしっかり守られている」などの不適切な記述に批判が集まっていた。今回はその“改訂版”だ。

まず、三種類のどれにも原発事故はおろか原発自体の写真が一枚も掲載されていないのだ。 福島原発事故についての記述は、小学生用で「放射線を出すものが発電所の外に出てしまいました」、中高校生用で「放射性物質(ヨウ素、セシウムなど)が大気中や海中に放出されました」と「はじめに」のページに記載されているだけである。

代わりに自然界の放射線や、医療、学術研究分野などでの放射線の活用事例が紙幅を割いて丁寧に説明されている。

「私たちは今も昔も放射線がある中で暮らしています」(小学生用)

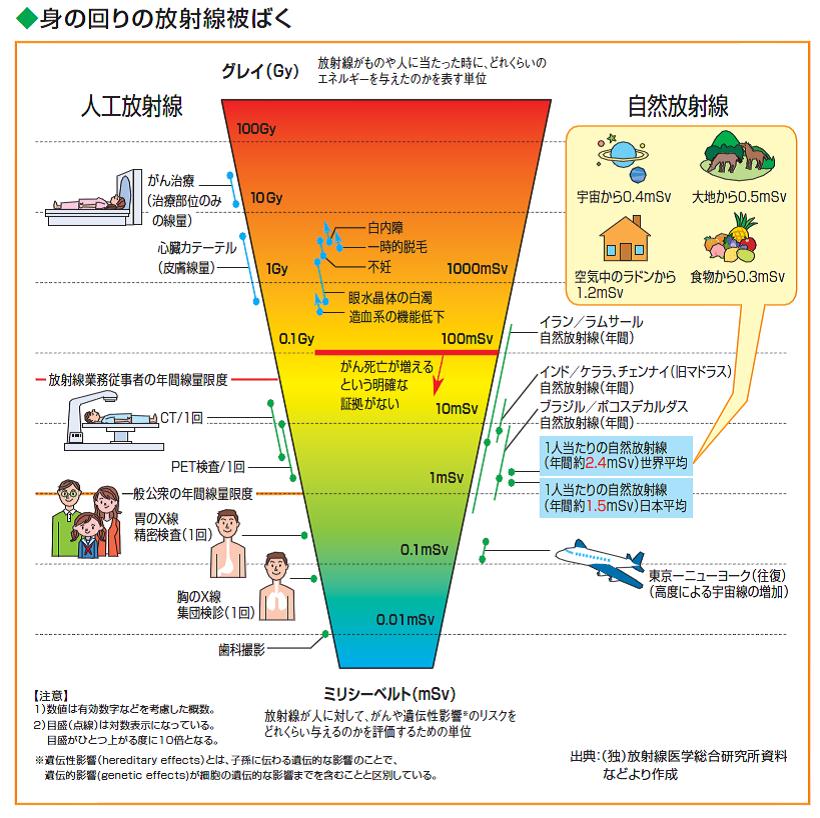

「イランのラムサールやインドのケララ、チェンナイ(旧マドラス)といった地域では、世界平均の倍以上の放射線が大地から出ています」(中学生用)

産業界での活用例とあわせ、放射線が身近な存在であることを強調している。一方で原爆や原発事故の影響を過小評価しているのも特徴だ。

小学生用の「放射線を受けると、どうなるの?」の項目には「たくさんの放射線を受けてやけどを負うなどの事故が起きています」「広島と長崎に原爆が落とされ、多くの方々が放射線の影響を受けています」とある。原爆はもとより一九九九年の東海村JCO臨界事故でも被ばくによる死者が出たにもかかわらず、そうした紹介はない。

放射性物質の半減期についても、図付きの例は「一カ月後に放射性物質の個数が半分になる例」。除染の焦点となっている半減期が半永久的に長い核種には触れない。

「事故が起こったときの心構え」のページにはこんな文章もある。

「時間がたてば放射性物質は地面に落ちるなどして、空気中に含まれる量が少なくなっていき、(中略)マスクをしなくてもよくなります」

さらに、放射線による健康被害を過小評価する意図がちらつく。

例えば、小学生用では「一度に一〇〇ミリシーベルト以下の放射線を人体が受けた場合、放射線だけを原因としてがんなどの病気になったという明確な証拠はない」と記述。「がんなどはいろいろな原因が重なって起こることもあるため、放射線を受ける量はできるだけ少なくすることが大切」と付記するにとどめている。

外部被ばくの放射線量の数値も自然放射線に限定。核分裂反応による人工放射線の恐ろしさは一向に伝わってこない。

違和感を強く覚えるのは中学、高校生用に載っている以下の説明だ。

「一〇〇ミリシーベルトを千人が受けたとすると、五人ががんで亡くなる」という国際放射線防護委員会(ICRP)の試算を基に「がんで亡くなる日本人は千人のうち三百人なので、一〇〇ミリシーベルトを受けると、がんで亡くなる人は三百五人になる」。

九州大の長山淳哉准教授(環境分子疫学)は「三百人はさまざまな要因でがんを発症する『避けられない死者』。後段の五人はもともと死ななくてもよい人たち。一緒には論じられない。『五人はがん死することを受容せよ』と言っているようなもの」と批判する。

「そもそもICRPの試算自体が甘いという学説もあり、両論併記の姿勢が必要ではないか」

とどめは高校用最終ページにあるコラムだ。

「人がベネフィット(便益)を得るために何かを利用しようとする限り、いくらかのリスク(危険)は避けられない」 具体的には触れられていないが、明らかに原発事故を示唆している。

ちなみに、この副読本の「作成委員会」はどんな顔ぶれなのか。

作成委員は全部で十三人。監修として、独立行政法人・放射線医学総合研究所、社団法人日本医学放射線学会、日本放射線安全管理学会、日本放射線影響学会が並ぶ。

委員長を務める大学の名誉教授は文科省が設置した「放射線量等分布マップの作成等に係る検討会」のメンバー。今年二月まで、国の放射線審議会会長を務めていた。

同審議会からはほかに委員が二人、基本部会の専門委員が二人。同審議会には過去、福島第一原発の副所長もメンバーに名を連ねていた。

委員には事故後、「多大な人員と費用をかけて(一般人の被ばく線量を)年一ミリシーベルト以下にすることは無駄な努力」と述べたり、新聞の取材に「年間一〇〇ミリシーベルトを超えない量では健康被害はまずないといってよい」と発言してきた人物もいる。

文科省の担当者は「事故の事実関係がまだ整理し切れていないので、まずは放射線について学んでもらえれば、と。必要があれば、改訂することもある」と説明する。

今回の副読本について、京都大原子炉実験所の小出裕章助教は「事故の被害が広がっている今だからこそ、どんな危険性があるのかをきっちり教えるべきだ」と語る。

「それでもほおかむりしているのは、原発を再稼働させたいがためだ。この副読本は、放射線の影響を小さく見せる目くらましにすぎない」

<副読本全体としての問題点>

①:今、なぜ放射線についての知識がこどもたちに必要なのか、という問題意識が希薄、というより、ほとんど欠落している。

この副読本では、放射線の効用やメリットについては非常に細かいことまで書いてあるのに、放射線の危険性や悪影響についてはほとんど書いていない。例えば、電離作用の説明には工業での利用が書いてあっても、DNAを傷つけることが書いてない。ほとんどの高校生は理科で分子の結合についてや、遺伝について学習するにもかかわらず、これでは放射線が生物に影響する基本を理解することができない。まるで、本当のことを教えることを避けているかのようである。

今、福島原発事故によってまき散らされた膨大な放射性物質にさらされて生活しているこどもたちに必要なのは、放射線のメリットに関する知識ではないはずだ。

今何故この時期に放射線に関わる教育が必要なのかという、具体的な問題意識と現実の状況を明確に教材の内容に反映するべきである。従来の原子力開発推進のための教材と何ら変わるところのない内容に多くのページが割かれているということは、文部科学省として、従来の原子力政策・教育に対する反省が十分になされていないことの証だ。

②:日常的な原子力施設周辺の放射線モニタリングのことを今知ってみても、ほとんど役にはたたない。(p.17)これも、単に安心安全を宣伝するためなのだろうが、この内容は3.11.の事故以前に、原子力推進のために文科省が制作した副教材とまったく変わっていない。

問題は、そうしたモニタリングやシミュレーションのデータが、福島原発事故時に避難すべき住民たちに知らされなかったということである。この問題の反省について一言も言及がない。この反省なしには、どのようなシステムがつくられていても無意味だ。

③:今回の福島原発事故に際して、どれくらいの放射性物質がまき散らされ、どんなところが濃度が高いのか、それによって環境や生き物・人間たちにどんな影響があるのか、どの様に行動すればよいのか、いちばん知りたい具体的なことが書かれていない。

高校生用であるならば、少なくともヨウ素・セシウム・ストロンチウムなど、大量に飛散した放射性物質について、きちんとした説明があるべきだ。

④:放射線に対してこどもたちのほうが影響を受けやすいこともきちんと書かれていない。大人もこどもも同じように、一般的なガンにかかる確率的なことのみ書かれている。こどもたちが放射線を出来るだけ避けて暮らしていくにはどうしたらよいか、こどもたちの目線に立って必要なことが書かれていない。現在の非常事態の緊急性が全く感じられない。

⑤:放射線被ばくの先例としては、チェルノブイリ原子力発電所事故が筆頭にあげられるはずだが、その事故への言及は一言もない。

ベラルーシやウクライナの現状について、汚染の状況、食品の被ばくのこと、被ばくを避けるための現地の人々の工夫・自治体の取り組み・NPOの活躍など、有用な情報は豊富にある。現在の福島の被災地にとっても、また、放射線と向き合って今後数十年と暮らさねばならない東日本の人々にとって、そうした情報こそが必要な情報になるはずだ。

⑥:被曝の影響については、国際放射線防護委員会ICRPの判断だけが正しいように取り扱われているが、ICRPはいくつかある提言機関の一つに過ぎない。ICRPへの批判も存在するし、ICRPの勧告より厳しい基準を勧告している団体も存在する。

また、放射線の影響は発ガンだけではない。ガン以外の病気について、いろいろな調査結果が公表されている。ICRPの判断だけを取り上げ、放射線の影響は発ガンだけのように取り扱うことには問題がある。

ちなみに、Wikipedia のICRPに関する記述には、次のような部分があります。

・・・・(ICRPが1950年に)再構築された際に、放射線医学、放射線遺伝学の専門家以外に原子力関係の専門家も委員に加わるようになり、ある限度の放射線被曝を正当化しようとする勢力の介入によって委員会の性格は変質していったとの指摘がある[※]。

ICRPに改組されてから、核実験や原子力利用を遂行するにあたり、一般人に対する基準が設けられ、1954年には暫定線量限度、1958年には線量限度が勧告で出され、許容線量でないことは強調されたが、一般人に対する基準が新たに設定されたことに対して、アルベルト・シュバイツァーは、誰が彼らに許容することを許したのか、と憤ったという。

注※市川定夫氏(「環境学」:遺伝子破壊から地球規模の環境破壊までー第2版 藤原書店、1994)によると、ICRPに組織変換してから原子力関係の専門家が委員に加わるようになり、性格が大きく変わり、原子力産業が成り立つ範囲に線量限度を据え置き、基準運用の原則を後退させ、規制の低減が見送られるようになったという。

⑦:これまで文部科学省が制作してきた副教材などには、国策として推進されてきた原子力開発に対し、ほとんど根拠を示すことなく安心安全をこどもたちに教え込む(刷り込む)ような内容が扱われていた。文部科学省にあっては、まず、そうした従来の方針に関して、どのような問題点があったのか、きちんと検証し、改めるべき点を明確に打ち出してから、副読本などの制作に当たるべきだ。

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter